序論

大動脈閉塞による急性虚血性脳卒中は、重要な神経学的緊急事態であり、血管内血栓回収術(EVT)による再疎通が成績を大幅に改善します。再疎通成功率は約90%に達していますが、EVT後の最適な血圧(BP)管理方法は依然として不確実です。EVT後の高血圧は一般的で、再疎通損傷や出血性変換に影響を与える可能性があります。この状況では、静脈内降圧薬が頻繁に使用されますが、その独立した機能的回復への影響は十分に定義されていません。このOPTIMAL-BP試験の二次解析では、急性虚血性脳卒中患者において成功したEVT後の静脈内降圧薬投与と機能的アウトカムとの関連を調査しました。

研究デザイン

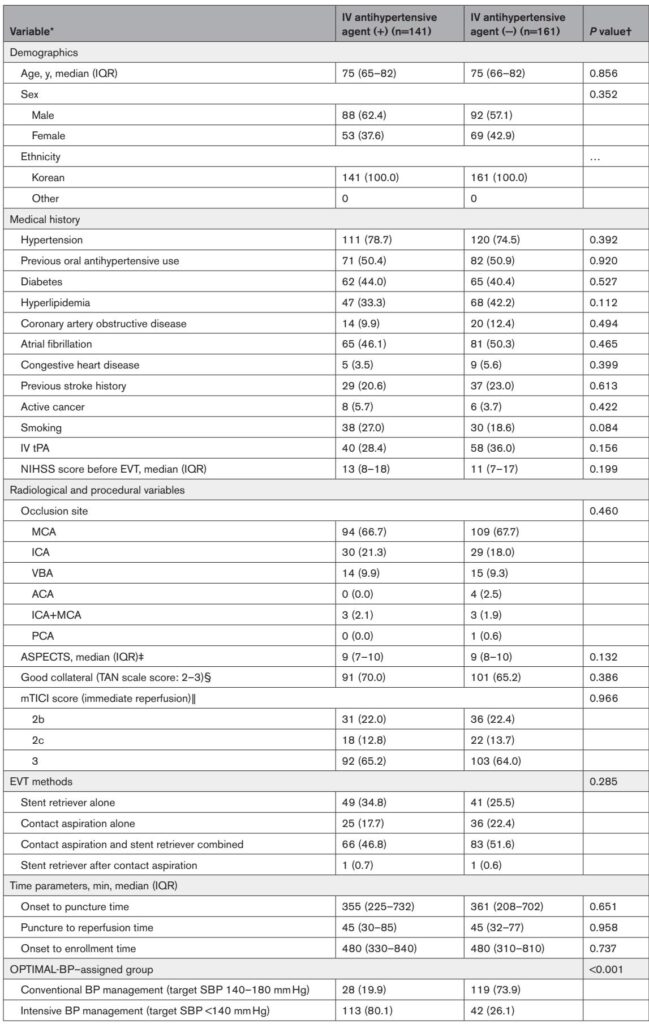

OPTIMAL-BP試験は、2020年6月から2022年11月まで、韓国の19施設で大動脈閉塞を有する急性虚血性脳卒中患者302人を対象とした多施設、無作為化、オープンラベル試験で、盲検評価を行いました。対象患者は、EVT後2時間以内に再疎通が成功し、収縮期血圧(SBP)が140 mmHg以上である場合、集中的な血圧管理(目標SBP <140 mmHg)または従来の管理(目標SBP 140–180 mmHg)に無作為に割り付けられました。主にニカルジピンが使用され、目標の血圧レベルを達成するために静脈内降圧薬の投与が始まりました。患者は、登録後24時間以内に静脈内降圧薬を使用したかどうかに関わらず、用量や期間に関係なく分類されました。主要な効果アウトカムは3ヶ月後の機能的自立(modified Rankin Scale [mRS] スコア 0–2)、安全アウトカムには症状性脳内出血(ICH)と脳卒中関連死亡が含まれました。

主要な知見

302人の患者(中央値年齢75歳、男性59.6%)のうち、141人(46.7%)がEVT後24時間以内に静脈内降圧薬を受けました。治療された患者の94.3%がニカルジピンを使用しました。静脈内降圧薬を受けた患者の大部分は、集中的な血圧管理群に割り付けられていました(80.1%)。24時間平均SBPが同様であったにもかかわらず、静脈内降圧薬を使用した患者は3ヶ月後の機能的自立率が有意に低く(39.0% 対 53.4%;調整オッズ比 [AOR] 0.51;95% CI, 0.27–0.95;P=0.035)、脳卒中関連死亡率が高かったです(9.9% 対 3.7%;AOR, 4.21;95% CI, 1.24–16.4;P=0.027)。症状性ICHの発生率は両群間で有意な差はありませんでした(10.6% 対 6.8%;P=0.267)。

二次解析では、静脈内降圧薬群のmRSスコア分布が悪く、24時間後の優れた神経学的回復率も低かったです(AOR 0.46;95% CI, 0.22–0.94;P=0.036)。再疎通成功率、梗塞体積、生活の質指標には差がありませんでした。用量反応解析では、静脈内降圧薬の総用量と投与期間が長くなるほど機能的自立が低下する線形傾向が示されました。

サブグループ解析では、事前に定義された層別で一貫して不利な関連が見られ、感度モデルでは結果の堅牢性が確認されました。再疎通後60、90、120分以内に降圧薬の投与を開始しても、アウトカムに有意な影響はありませんでした。

SBPが140~180 mmHgを維持した患者に限定した探索的解析では、静脈内降圧薬の使用が機能的自立の低下(42.5% 対 58.9%;AOR 0.47;95% CI, 0.23–0.96;P=0.040)と死亡率の増加(8.0% 対 2.8%;AOR 12.3;95% CI, 1.71–162;P=0.027)との関連が確認され、神経学的アウトカムの悪化と悪性脳浮腫の増加の傾向が見られました。

専門家コメント

この解析は、静脈内降圧薬の使用がEVT後の悪化した機能的アウトカムとの独立した関連を明らかにし、目標の血圧レベルを超えた潜在的な危害を示唆しています。静脈内薬剤、特にニカルジピンのような速効性の薬剤は、再疎通後の脆弱な半暗帯での脳灌流を損なう可能性のある急激な血圧低下を引き起こすことがあります。以前のランダム化比較試験でも、血圧目標に焦点を当てたものでは、症状性ICHの減少は見られませんでしたが、アウトカムの悪化が観察されました。

成功した大血管再疎通後にもかかわらず、無灌流現象が持続している場合、血圧が急激に低下すると低灌流に陥るリスクが高まります。これらの知見は、入院中の非心臓疾患患者における静脈内降圧薬の使用が急激な血圧低下と不良なアウトカムのリスクを増加させるという疫学データと一致しており、注意が必要です。

ガイドラインでは脳卒中後の血圧管理が推奨されていますが、EVT直後の最適なアプローチはまだ明確ではありません。降圧薬の種類や用量プロトコルのばらつきが管理を複雑にしているため、脳血流動態を考慮した個別の血圧目標が望まれます。特に、初期の数時間後に血圧が動的に類似していたことから、早期の血圧変動が持続的な低血圧よりも観察された害を引き起こしている可能性が示唆されます。

制限点には、二次的・探索的な解析の性質、主に単一の薬剤(ニカルジピン)の使用、急性腎障害などの有害事象に関するデータの欠如が挙げられます。研究対象者は韓国人のみであり、より広範な一般化には制限があります。しかし、これらの知見は、EVT後の常規的な静脈内降圧薬の使用を見直す機会を提供します。

結論

急性虚血性脳卒中における成功したEVT後24時間以内の静脈内降圧薬の投与は、3ヶ月後の機能的自立の低下と死亡率の増加と関連しています。これらの結果は、再疎通後の脳灌流を保ち、低灌流損傷を避けるために、個々の状況に応じた慎重な血圧管理の必要性を強調しています。今後、前向き試験と患者レベルのデータのプール解析が行われることで、降圧戦略の改良、最適な薬剤の特定、EVT後の病理生理に合わせた安全な血圧目標の確立が求められます。

参考文献

Jung JW, Kim YD, Heo J, Lee H, Kim BM, Kim DJ, Shin NY, Joo H, Cho BH, Ahn SH, Park H, Sohn SI, Hong JH, Yun J, Song TJ, Chang Y, Kim GS, Seo KD, Lee K, Chang JY, Seo JH, Lee S, Baek JH, Cho HJ, Shin DH, Kim J, Yoo J, Baik M, Jung YH, Hwang YH, Kim CK, Kim JG, Lee IH, Choi JK, Lee CJ, Park S, Jeon S, Lee HS, Kim KH, Kwon SU, Bang OY, Heo JH, Nam HS; OPTIMAL-BP Trial Investigators. Association Between Intravenous Antihypertensives and Functional Outcome After Successful Endovascular Thrombectomy. Stroke. 2025 Sep;56(9):2503-2515. doi: 10.1161/STROKEAHA.125.051696 IF: 8.9 Q1 .