ハイライト

– 無症状の高度(70%以上)頸動脈狭窄を持つ患者において、頸動脈ステント留置術と強化医療管理は、4年間の複合アウトカム(手術後44日以内の脳卒中または死亡、またはその後の同側虚血性脳卒中)の発生率を強化医療管理のみと比較して低下させた(6.0%対2.8%;P = 0.02)。

– 頸動脈内膜剥離術と強化医療管理は、4年間の同じ複合アウトカムの発生率を強化医療管理のみと比較して有意に低下させなかった(5.3%対3.7%;P = 0.24)。

– 初期(0~44日)の手術関連脳卒中や死亡は再血管化群でより多かった。これは短期的な手術リスクと長期的な同側脳卒中予防のトレードオフを示している。

背景と臨床的文脈

無症状の頸動脈狭窄は依然として一般的な臨床問題である。従来のランダム化試験(例:ACAS、ACST)では、頸動脈内膜剥離術は医療療法と比較して脳卒中のリスクを軽微に低下させたが、これらの試験は現代のリスク要因管理やスタチンの広範な使用以前に実施された。過去20年間に抗血小板療法、スタチン、血圧管理、禁煙、糖尿病ケアの進歩により、基底脳卒中のリスクが大幅に低下し、無症状疾患に対するルーチンの再血管化の再評価が求められている。

CREST-2プログラムは、強化された現代の医療レジメンに再血管化(頸動脈ステント留置術または頸動脈内膜剥離術)を追加することで、高度の無症状頸動脈狭窄を持つ患者における脳卒中に対する追加的な保護が得られるかどうかを検証するために設計された。

研究デザインと方法

CREST-2は、5か国155施設で実施された2つの並行した、観察者盲検のランダム化臨床試験で構成されている。対象患者は、70%以上の無症状頸動脈狭窄があり、ステント留置術または内膜剥離術のいずれかの適応症であり、それぞれの比較のために別々のランダム化が行われた。

参加者は、強化医療管理のみと、強化医療管理に割り当てられた再血管化手術(頸動脈ステント留置術または頸動脈内膜剥離術)を追加した群に無作為に割り付けられた。強化医療管理には、積極的なリスク要因管理(抗血小板療法、高強度スタチン、血圧目標、必要に応じた血糖コントロール、ライフスタイル介入)が含まれていた。主要な複合アウトカムは、無作為化から44日間(手術期間)の任意の脳卒中または死亡、またはその後4年間の同側虚血性脳卒中であった。試験は観察者盲検で結果評価が行われた。

登録患者数は、ステント留置術試験で1,245人、内膜剥離術試験で1,240人だった。

主要な結果

主要アウトカム—ステント留置術比較

4年間で、ステント留置術試験の主要複合アウトカムの発生率は、医療療法群で6.0%(95%信頼区間:3.8〜8.3)、ステント留置術群で2.8%(95%信頼区間:1.5〜4.3)だった。絶対差はステント留置術に有利で(絶対リスク低下約3.2ポイント)、統計的に有意であった(P = 0.02)。

初期イベント(0〜44日)は医療療法に有利だった:この期間中に医療療法群では脳卒中や死亡はなかったが、ステント留置術群では7件の脳卒中と1件の死亡が発生した。その後の追跡期間(44日以降の4年間)では、ステント留置術群の同側虚血性脳卒中の発生率が医療療法群よりも低く、4年間の累積アウトカムはステント留置術に有利だった。

解釈:ステント留置術は手術に関連するリスクを伴ったが、追跡期間中の同側虚血性脳卒中の持続的な予防により、4年間でネットの利益が得られた。4年間の絶対リスク低下率は約3.2%に相当し、主要アウトカムイベントを1つ予防するために必要な患者数(NNT)は約31人となる(この簡易計算は慎重に解釈すべきであり、手術リスクと予後との臨床的文脈でのバランスを考慮するべきである)。

主要アウトカム—内膜剥離術比較

内膜剥離術試験では、4年間の主要アウトカムの発生率は、医療療法群で5.3%(95%信頼区間:3.3〜7.4)、内膜剥離術群で3.7%(95%信頼区間:2.1〜5.5)だった。絶対差はステント留置術比較よりも小さく、統計的に有意ではなかった(P = 0.24)。

初期イベント(0〜44日)は、医療療法群で3件の脳卒中、内膜剥離術群で9件の脳卒中が発生した。その後の追跡期間では、内膜剥離術は最適化された医療ケアと比較して統計的に有意な同側脳卒中リスクの低下を示さなかった。

安全性と手術期間の考慮事項

両方の再血管化戦略は、医療療法のみと比較して初期の脳卒中リスクが高かった—これは無症状の患者集団にとっては重要な考慮事項である。ステント留置術では初期の手術関連脳卒中と1件の手術期間内の死亡が発生し、内膜剥離術では医療療法群よりも初期の脳卒中が多かった。これらの初期のリスクは、後期の同側脳卒中リスクの低下(ステント留置術の場合)とバランスを取る必要がある。

解釈と臨床的意義

CREST-2は、無症状の高度頸動脈狭窄を持つ患者における強化された現代の医療管理と再血管化プラス強化医療管理を比較する最新のランダム化データを提供している。主な意味は以下の通りである:

- 現代の強化医療療法は、無症状の高度頸動脈狭窄における絶対的な同側脳卒中リスクを低く抑え、再血管化による追加的な利益の余地を狭めている。

- 頸動脈ステント留置術と強化医療ケアは、初期の手術リスクが高かったにもかかわらず、4年間の複合エンドポイントを強化医療ケアのみと比較して低下させた—これは、観察期間中の試験集団でネットの利益が得られたことを示している。

- 頸動脈内膜剥離術と強化医療ケアは、CREST-2の4年間の追跡期間中、医療療法のみと比較して統計的に有意な利益を示さなかった。

- 意思決定は個別化されるべきである:医師は、短期的な手術リスク、予想される生存期間、併存疾患の負担、解剖学的適合性、オペレーターや施設の専門性、患者の希望をバランスよく考慮するべきである。

専門家のコメント、制限事項、注意点

CREST-2の長所には、ランダム化、多施設設計、観察者盲検の結果評価、現代の積極的な医療レジメンの使用が含まれている。ただし、いくつかの留意点を強調する必要がある:

- 対象者の選択:CREST-2は、70%以上の狭窄と最近の症状のない患者を対象とした—結果は低度の狭窄や最近の同側症状のある患者には適用できない可能性がある。

- 手術期間の専門性:ステント留置術と内膜剥離術の結果はオペレーターや施設によって異なる。試験結果は参加施設と認定オペレーターの結果を反映しており、地域の結果は異なる可能性がある。

- 追跡期間:主要分析は4年間の結果を報告している。長期の追跡では、絶対的な利益推定値が変化する可能性があり、特に遅延した手術関連の害や遅延した医療療法効果が現れた場合。

- サブグループの考慮:個別のサブグループ(例:年齢層、性別、プラーク形態、対側閉塞)は異なるベネフィット-リスクプロファイルを持つ可能性がある—詳細なサブグループ解析は臨床応用に重要である。

医師向けの実践的推奨

CREST-2の結果に基づいて、医師は以下のことをすべきである:

- 無症状の頸動脈狭窄を持つすべての患者に対して、強化され、ガイドラインに基づいた医療療法を提供し、ケアの基礎とする。

- 無症状の高度狭窄を持つ選択された患者に対して、手術リスクについて情報提供され、長期的な利益を正当化する予想される生存期間があり、経験豊富な施設で治療される場合、頸動脈ステント留置術を検討する。

- 最適化された医療療法が利用可能である場合、統計的に有意な利益が示されていないことから、無症状の高度狭窄を理由に頸動脈内膜剥離術へのルーチンの紹介を控える—特定の解剖学的または臨床的な指標がある患者に対しては個別化された判断を行う。

- 早期の手術リスク、絶対的な長期的な利益の大きさ、強化された医療療法の中心的な役割について明確に話し合いを行い、共同意思決定を行う。

結論

CREST-2は、強化された医療療法の時代における無症状の高度頸動脈狭窄の管理に関する証拠ベースを更新している。頸動脈ステント留置術と強化医療管理は、4年間の手術後脳卒中や死亡、またはその後の同側虚血性脳卒中の発生率を強化医療管理のみと比較して低下させた。一方、頸動脈内膜剥離術は有意な利点を示さなかった。これらのデータは、適切に選ばれた患者が経験豊富な施設で治療される場合にステント留置術の選択的使用を支持し、強化された医療予防の重要性と慎重な個別化された意思決定の必要性を強調している。

資金源と試験登録

CREST-2は、国立神経障害およびストローク研究所(NINDS)などからの資金援助を受けている。ClinicalTrials.gov 識別子:NCT02089217。

参考文献

1. Brott TG, Howard G, Lal BK, et al.; CREST-2 Investigators. Medical Management and Revascularization for Asymptomatic Carotid Stenosis. N Engl J Med. 2025 Nov 21. doi:10.1056/NEJMoa2508800.

2. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. The ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study) Collaborators. JAMA. 1995;273(18):1421–1428.

3. Halliday A, Harrison M, Hayter E, et al.; ACST Collaborative Group. Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomized controlled trial. Lancet. 2004;363(9420):1491–1502.

4. Brott TG, Hobson RW 2nd, Howard G, et al.; CREST Investigators. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. N Engl J Med. 2010;363(1):11–23.

5. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45(7):2160–2236. (See subsequent updates for risk-factor thresholds and secondary prevention strategies.)

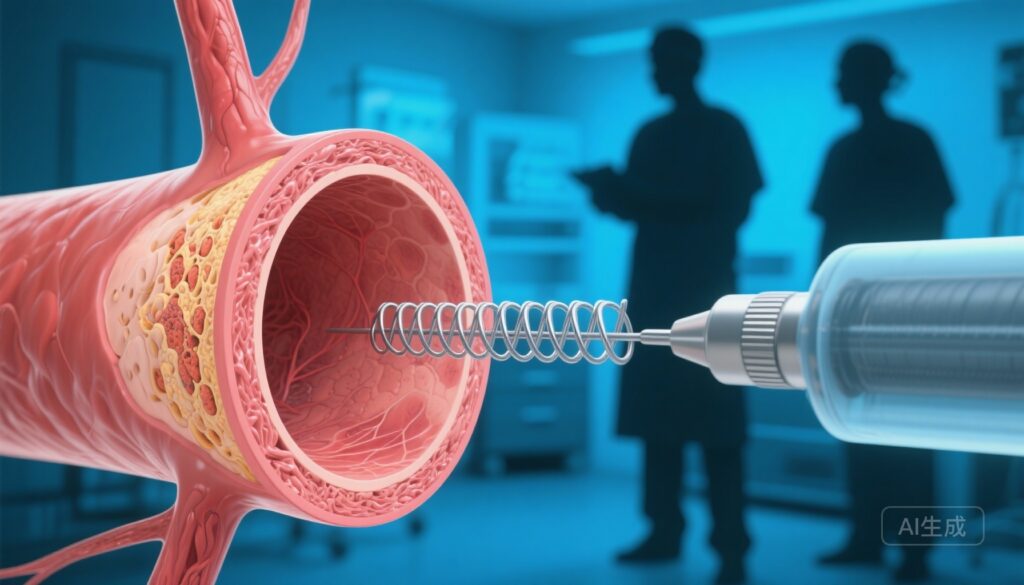

記事サムネイル用AI画像プロンプト

洗練されたリアルな医療イラストレーション:頸動脈分岐部の断面図で、一方には高度の動脈硬化プラーク、他方には金属製の頸動脈ステントが小さなカテーテルで展開されている様子を描き、背景には血管外科医とインターベンショナル医師が相談しているシルエットを描く。クールな臨床的な青色とニュートラルなトーン、高精細、3:2アスペクト比。