30年間のブリュッセル経験のハイライト

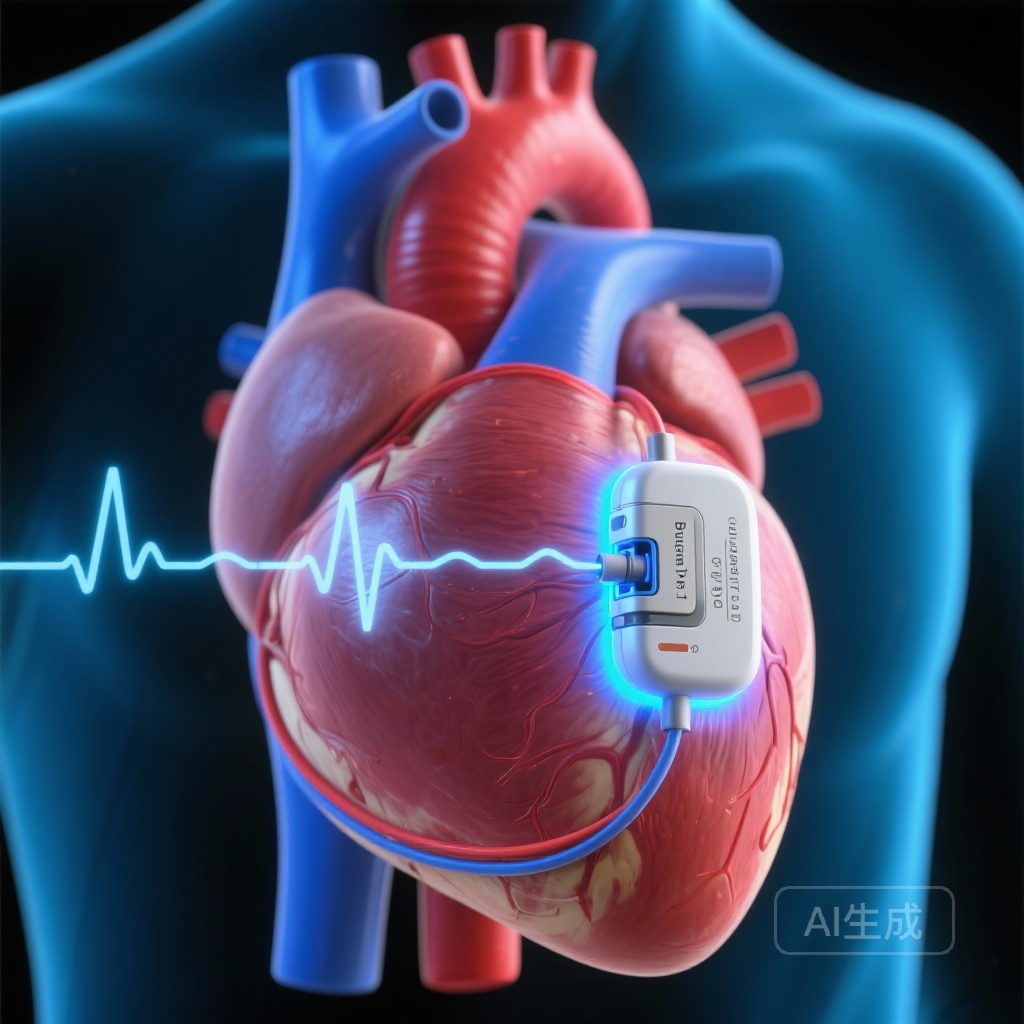

中央値103ヶ月の追跡期間中に、ブリュガダ症候群(BrS)の患者の14%が持続性心室性不整脈(VA)を経験しました。これは100人年あたり1.59件に相当します。植え込み型除細動器(ICD)は、突然死(SCD)予防の中心的な治療手段ですが、デバイス関連合併症は深刻で、27%の患者がデバイスの再設定や導線交換を必要としました。胸腔鏡下心外膜焼灼術は、高リスク集団における心室イベントの著しい減少を示す重要な補助療法として台頭しています。

序論:ブリュガダのジレンマ

1992年に正式に記述されて以来、ブリュガダ症候群(BrS)は、臨床管理において最も困難な遺伝性原発性不整脈症候群の一つとなっています。右胸前導出部でのSTセグメント上昇と構造的心疾患のない状態での突然死(SCD)のリスク増加を特徴とするBrSは、しばしば若い健康な個体に影響を与えます。30年間にわたり、ICDは高リスクの患者に対する確定的な治療法として使用されてきました。しかし、多くの患者が20代や30代に最初のデバイスを受け取るため、これらの患者の長期管理は、反復するジェネレータ変更、導線故障、不適切なショックの心理的影響という複雑な臨床経過を特徴としています。

研究デザインと対象者の動態

JACC: Clinical Electrophysiology誌に掲載されたランドマーク研究で、モナコらは、ブリュガダ症候群研究の主要な中心地であるブリュッセル大学病院での30年間の単施設経験を詳細に報告しました。本研究では、1992年から2022年の間にICDを受領した306人の連続患者(男性61%、平均年齢41±17歳)を前向きに登録しました。登録基準には、自発性または薬剤誘発性のタイプ1 Brugada ECGパターンと一貫した臨床フォローアップが含まれました。

リスク分類は研究期間中に進化しました。初期には症状の有無と家族歴に基づいていましたが、2017年以降は多変量ブリュッセルリスクスコアが使用されました。このスコアは、自発性タイプ1 ECG、失神、洞房結節機能不全、電気生理学的検査(EPS)結果などの臨床変数を統合して、一次予防の候補者をより正確に特定することを可能にしました。特に、16%の対象者が二次予防(心停止または持続性VAの生存者)のためにICDを受領し、残りは一次予防のための植込みでした。

長期成績:不整脈イベントと生存率

本研究は、保護された集団におけるBrSの自然経過に関する重要なデータを提供しています。30年間で、全体の14%が持続性VAを経験しました。二次予防群では一次予防群よりも有意に高い頻度で持続性VAが発生しており、既に生命を脅かす不整脈を発現した患者の再発リスクが高いことを示唆しています。

遺伝的要因と過去の臨床歴は、将来のイベントの強力な予測因子でした。機能喪失変異(主にSCN5A)と過去の非持続性心室性不整脈の存在は、追跡期間中の持続性VAの発生と独立して関連していました。興味深いことに、二次予防群では上室性不整脈の発生率も高かったことから、これらの個体における電気不安定性の広範な基盤が示唆されます。

総死亡率は5.88%でしたが、そのうち22.2%のみが心因性死と関連していました。これは、専門的な管理と適切なICD利用により、突然死のリスクが効果的に軽減され、治療自体の長期的な副作用の管理に焦点が当たることを示唆しています。

技術の負担:合併症と不適切なショック

モナコらの研究で最も厳しい知見は、長期ICD療法の技術的な課題です。初回植込み時の中央年齢が41歳の集団では、「デバイスの走行距離」は非常に大きいです。研究では、27%の患者が何らかの形のデバイス再設定や導線交換を必要としました。導線故障と絶縁問題は、特に若く活動的な患者においてトランステーナスICDシステムの致命的な弱点となっています。

不適切なショックは15%の患者で発生しました。一部の臨床的仮説とは逆に、単チャンバーリードとデュアルチャンバーリードの存在は、不適切なショックの頻度に有意な影響を与えませんでした。これらのイベントは、頻脈、上室性不整脈、T波過感度によって引き起こされることが多く、患者に大きな心理的負担をもたらし、場合によってはPTSDや回避行動につながることがあります。

パラダイムのシフト:心外膜焼灼術

本研究の変革的な要素は、2016年から高リスク患者に対して開始されたビデオ胸腔鏡下心外膜焼灼術の統合です。このアプローチの根拠は、BrSにおける不整脈基盤の主要部位として右室流出路(RVOT)心外膜が同定されたことです。

高リスク集団では、心外膜焼灼術を受けた患者はICD療法のみで管理された患者よりも著しく少ない心室イベントを経験しました。これは、頻繁なショックを伴う患者にとって補助療法にとどまらず、早期の治療計画に組み込むことで、全体的な不整脈負担とその後のICD介入の必要性を軽減する可能性があることを示唆しています。

臨床的意義と専門家のコメント

この30年間のコホートからの知見は、ICDが救命ツールである一方で、「設定して忘れられる」解決策ではないことを強調しています。BrS患者における高い再設定率と不適切なショックの頻度は、リスク分類に対するより洗練されたアプローチを求めるものであり、低リスクの無症状患者での過剰な植込みを避ける一方で、高リスクの患者を保護するためにブリュッセルリスクスコアの使用が推奨されています。

さらに、心外膜焼灼術の成功は、不整脈の「対処」(ショック)から「予防」(基盤の変更)への治療哲学のシフトを示しています。臨床医にとっては、BrSの管理が多学科的であり、デバイス管理と高度な焼灼術技術に精通した電気生理学者が関わるべきであることを意味します。

研究の制限点には、単施設性と30年間の技術やガイドラインの進化による歴史的バイアスが含まれますが、追跡期間の長さと臨床環境の一貫性は、多施設、短期間の試験ではしばしば欠けている貴重な縦断的な視点を提供します。

結論

ICD療法は、特に二次予防において、ブリュガダ症候群における突然死の決定的な防壁であり続けます。しかし、30年間のデバイス関連合併症と不適切なショックの高い頻度は、個別化された治療戦略の必要性を示しています。心外膜焼灼術の統合は、不整脈リスクを軽減し、これらの患者の長期的生活の質を向上させる有望な道筋を提供します。ブリュガダ研究の40年目に突入するにあたり、リスク予測の精緻化と、テクノロジーの保護効果とその固有的な臨床的コストとのバランスの最適化に焦点を当てる必要があります。