研究背景と疾患の負担

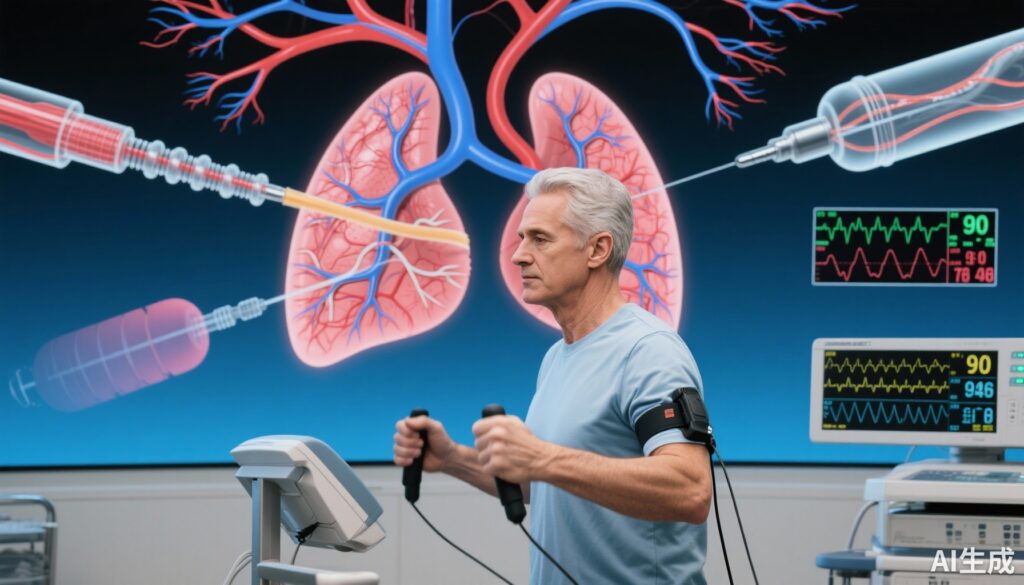

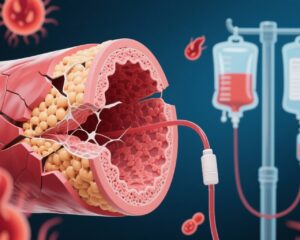

慢性血栓塞栓症性肺高血圧症(CTEPH)は、組織化された血栓塞栓による持続的な肺血管閉塞を特徴とする進行性の疾患であり、肺動脈圧の上昇、肺血管抵抗の増加、右室機能障害を引き起こします。遠位病変の位置や患者の合併症により手術不能な症例は治療上の課題となっています。バルーン肺動脈形成術(BPA)と医薬療法、特に可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬であるリオシグアトは確立された治療法ですが、介入後のこれらの併用および継続使用の利点は十分に解明されていません。BPA後も安静時血液力学が正常化しても運動時耐容性が低下することが臨床的に重要な問題であり、運動中の心肺機能を維持するための戦略の必要性が強調されています。THERAPY-HYBRID-BPA試験では、この未充足のニーズに対応するために、BPAを受け、安静時肺動脈圧が正常化した不可手術性CTEPH患者におけるリオシグアトの継続投与と中止の影響を評価しました。

研究デザイン

THERAPY-HYBRID-BPAは、日本で4つの高ボリュームCTEPHセンターで実施された多施設共同、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、第4相試験です。対象患者は、18歳から85歳までの成人で、世界保健機関(WHO)機能分類II-IVの不可手術性CTEPHを有し、右心カテーテル検査で安静時平均肺動脈圧(mPAP)≥25 mmHgおよび肺血管抵抗(PVR)≥3.0 Wood単位が確認された患者でした。すべての参加者はスクリーニング中にBPAとリオシグアト療法を受けました。

最終BPAから3ヶ月後、安静時心拍出量指数<5.0 L/min/m2 かつ mPAP <25 mmHg を達成した患者は、1:1の割合で、16週間のプラセボ投与(1日に3回)または既定の個別用量(1日に3回1.0 mgから2.5 mg)でのリオシグアト継続投与に無作為に割り付けられました。無作為化はブロックサイズ8を使用し、施設とリオシグアト用量によって層別化され、患者と研究者が治療割り付けを盲検しました。

主要評価項目は、基線から16週間の心肺運動テスト(CPET)におけるピーク心拍出量指数の変化で、直接Fick法で測定され、同意撤回、プロトコル違反、または薬物曝露がない患者を除く全解析セットで解析されました。安全性は、少なくとも1回の投与を受けた全患者で評価されました。

主な知見

2020年11月25日から2023年5月16日の間に、74人の患者(女性58人、男性16人)が無作為化されました:36人がリオシグアト中止群、38人がリオシグアト継続群に割り付けられました。主分析には、欠損データのある患者を除外した各群から32人と34人が含まれました。

CPET中のピーク心拍出量指数の調整平均値は、16週間でリオシグアト中止群で有意に低下し、-1.11 L/min/m2(95% CI -2.14 to -0.09)となり、リオシグアト継続群ではわずかに低下し、-0.03 L/min/m2(95% CI -1.04 to 0.99)でした。群間差は1.09 L/min/m2(95% CI 0.20-1.97;p=0.017)で、リオシグアト継続療法による運動時心拍出量の維持効果が示されました。

副作用は軽度で、中止群の28%に対して継続群の38%に発現しました(p=0.36)、治療関連死亡は報告されませんでした。これらの結果は、リオシグアトの継続投与が副作用リスクを増加させず、BPA後の運動耐容性に保護効果をもたらすことを示唆しています。

専門家コメント

THERAPY-HYBRID-BPA試験は、不可手術性CTEPH患者においてBPAによる安静時血液力学の正常化後にリオシグアト療法を維持することの臨床的利益を支持する堅固な無作為化エビデンスを提供しています。運動時心拍出量指数の維持は、ストレス条件下でのリオシグアトの持続的な肺血管拡張効果を示唆しており、安静時に捕捉できない微小血管の再構築や機能不全を予防する可能性があります。

BPA後の安静時血液力学の正常化は重要なマイルストーンですが、運動時の耐容性は患者の生活の質を制限する要因です。本研究は、BPA後のリオシグアト中止が運動能力の低下と関連することを優雅に示しており、CTEPH管理における動的評価の重要性を強調しています。

制限点としては、比較的短い16週間のフォローアップ期間と選択された日本人患者集団があるため、長期的かつより多様な人種の研究が必要です。比較的小規模なサンプルサイズにもかかわらず、心拍出量指数の統計学的かつ臨床的に意味のある差は、生理学的な利益を強調しています。

現在の国際ガイドラインでは、リオシグアトが唯一承認されている不可手術性CTEPHの医薬療法として認識されていますが、BPAに対する最適なタイミングと期間に関するデータは限定的です。本試験は重要なニッチを埋め、介入治療に補助的な持続的な医薬療法を支持する証拠を提供しています。

結論

BPAを受け、安静時肺動脈圧が正常化した不可手術性CTEPH患者において、リオシグアト療法の継続投与は運動誘発性心拍出量を維持し、副作用を増加させることなく、リオシグアトの中止は運動時のピーク心拍出量指数の著しい低下を伴い、運動時の耐容性の悪化を示しています。

これらの知見は、CTEPHにおける複合モダリティ療法の役割を強調し、BPA後のリオシグアトの中止を慎重に検討することを提唱しています。将来の長期研究では、持続的な機能的利益、生存率、再構築への潜在的な影響を評価して、包括的なCTEPH管理戦略を最適化する必要があります。

参考文献

Shimokawahara H, Nishizaki M, Inami T, et al. Effect of riociguat on exercise following balloon pulmonary angioplasty in patients with inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension in Japan (THERAPY-HYBRID-BPA): a multicentre, double-blind, randomised, controlled, phase 4 trial. Lancet Respir Med. 2025 Sep;13(9):789-799. doi:10.1016/S2213-2600(25)00127-4. PMID: 40714010.

Ghofrani HA, D’Armini AM, Grimminger F, et al. Riociguat for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. N Engl J Med. 2013;369(4):319-329.

Pepke-Zaba J, Delcroix M, Lang I, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): results from an international prospective registry. Circulation. 2011;124(18):1973-1981.

Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T, et al. Balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circ Cardiovasc Interv. 2012;5(6):756-762.