はじめに

ハムストリング損傷は、走行やフィールドスポーツにおける一般的な問題であり、すべてのスポーツ損傷の約10%を占め、再発率は15〜70%と高いです。これらの損傷は、アスリートのパフォーマンス、チームの結果、医療費に大きく影響します。数十年にわたる予防のための標的抵抗トレーニング介入にもかかわらず、損傷率は依然として高くとどまっています。これは、損傷メカニズムに対する洗練された理解と、リスク軽減のために効果的に機能するエビデンスに基づくリハビリテーション実践の未充足の臨床的ニーズを示しています。

高速走行中のハムストリング損傷のメカニズム

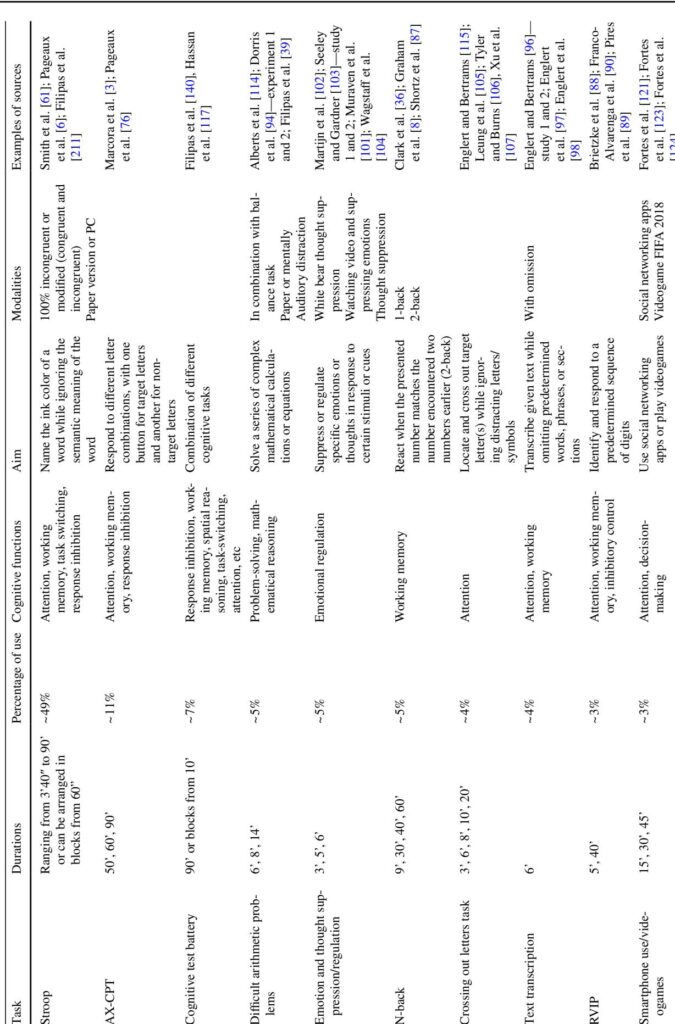

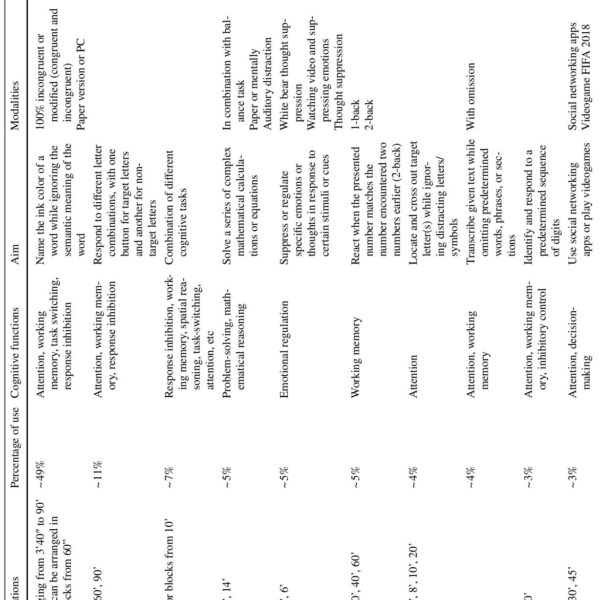

ハムストリング損傷の80%以上は高速走行中に発生し、主に長頭筋(BFlh)に影響を与えます。ハムストリングは、損傷リスクが高まる2つの重要なフェーズを経験します:初期支持相と後期スイング相。

初期支持相:初期支持相では、足着地前にハムストリングが活性化して、股関節伸展と膝関節曲げモーメントを生成し、減速のための地面反力を利用します。筋繊維は規範的な長さ範囲内で動作し、この時点で離心的な伸びは起こりませんが、不適切な力の生成や遅れた活性化は異常な伸びとストレスを引き起こし、損傷のリスクを増加させる可能性があります。

後期スイング相:後期スイング相は最も脆弱な時期です。ここでは、ハムストリングは腿を離心的に減速し、特にBFlhにおいて長い筋腱単位(MTU)長で大きな力を生成します。ピークMTU長は休止長の約112%に達し、最大の活性化が見られます。動物実験では、高歪みと長さが延長されたサルコメアでの活性化が筋肉のひび割れ損傷を引き起こす重要な要因であることが示されています。不十分または遅れた神経活性化と不十分な離心力容量は、活動的な過伸展と損傷を引き起こす可能性があります。

ハムストリング損傷のリスク要因

筋繊維のストレスを調節する生物力学的および生理学的要因が損傷リスクを制御します。2つの主要なリスク要因は離心力と筋線維長です。

離心力:より大きな離心力は、筋繊維が延長時に過度の歪みを抵抗するのに役立ちます。いくつかの証拠は、季節前の離心力が279 Nまたは337 N未満のプレイヤーが4倍以上の高い損傷リスクを持つことを示唆しています。しかし、方法論的な多様性、サンプルサイズの制限、不十分な曝露追跡により、研究間の結果は結論的ではありません。

筋線維長:休止時の短い筋線維長(10.56 cm未満)は、4倍以上のハムストリング損傷のリスクを増加させます。離心トレーニングは筋線維長を増加させ、損傷リスクを低減します。これは、連続サルコメアの追加により筋肉の力−長さ操作曲線が有利にシフトすることによって起こると考えられています。しかし、サルコメロジェネシスと損傷低減を直接結びつける人間の体内データは不足しており、因果関係は理論的な段階にとどまっています。

離心トレーニングによる損傷予防:筋肉の適応

北欧式ハムストリングエクササイズ(NHE)を含む介入は、適切な遵守が得られれば、ハムストリング損傷の発生率を大幅に低下(約51〜65%)させることが一貫して示されています。この保護効果の基礎となる機械的適応を理解することは重要です。

収縮組織の適応

筋線維長:離心トレーニングは初期段階で休止時の筋線維長を急速に増加させ、その後徐々に増加を続けます。2つの潜在的なメカニズムは、(1)既存のサルコメアが最適長を超えて延長され、最初は力容量が低下し、(2)その後、連続的なサルコメアの追加が行われ、アクティブな収縮中にサルコメア長を最適化することで力生成を復元し向上させるというものです。直接的な微視鏡測定では、3週間のトレーニング後に休止時のサルコメア長が増加し、9週間後に連続的なサルコメロジェネシスが起こり、基準長に戻ることが示されています。

ハムストリング内の非均一な筋線維とサルコメア長の分布は、運動とトレーニング中に異なる歪みパターンをもたらし、膝中心の運動(NHEなど)では遠位の筋線維がより大きな歪みと適応的再構築を経験します。

筋肉の大きさと力:離心トレーニングによる肥大は、任意の力レベルでの筋繊維のストレスを減少させつつ、力容量を向上させるため、理論的には損傷リスクを低減します。しかし、ハムストリング内での筋肉特異的な肥大適応があり、NHEは主に半腱様筋の肥大を誘導し、BFlhの肥大にはより大きな筋肉の移動を伴う運動が必要です。

非収縮組織の適応

細胞外マトリックス(ECM):離心トレーニング後のECMの再形成は、筋繊維間のストレスをより均等に分散させ、伸展時の受動的な張力を提供する可能性があります。早期のECMの非接着段階は再形成を可能にする一方で、一時的に筋肉の力が低下する可能性があります。後期には、コラーゲン合成の増加がECMの硬さと引張強度を向上させる可能性があります。他の筋肉や動物実験からの示唆的な結果がありますが、直接的な人間のハムストリングデータは不足しています。

チタン:チタンの柔軟性と硬さの調整は、伸展中のカルシウム流入によって影響を受け、サルコメアの過伸展を抑制し、力生成を向上させる可能性があります。離心トレーニングはチタンの硬さを増加させるかもしれませんが、ハムストリングにおける明確な証拠は限られています。

腱組織:腱とアポネウローシスの柔軟性は、離心収縮中に筋線維の歪みを緩和します。腱組織は筋繊維の歪みを緩和するためにより伸びますが、離心トレーニングは腱の形状に最小限の変化をもたらす一方で、材料特性の変化により腱の硬さを変更する可能性があります。損傷予防への機能的影響についてはさらなる研究が必要です。

神経適応

神経駆動の増加:離心トレーニングは神経活性化を向上させ、離心トレーニングと比較して同程度の力生成に必要な神経努力を低減します。他の筋肉での神経適応は示されていますが、ハムストリング特異的な証拠は限られています。

運動単位の適応:初期のトレーニング段階では、運動単位の募集閾値が低下し、力出力が増加します。長期のトレーニングでは、構造的な筋肉適応が優先されます。ハムストリングの複雑さと二関節性は運動単位の評価を難しくし、静的収縮時の詳細な分析には高密度筋電図(HD-EMG)などの専門的な手法が必要です。

抑制メカニズム:筋紡錘やゴルジ腱器官からの保護的な抑制フィードバックは、力の獲得を制限する可能性がありますが、離心トレーニングにより緩和され、延長収縮中の力容量が増加すると推測されます。ハムストリングに関するこの証拠は限られており、今後の研究の領域となっています。

局所的な筋肉活性化:ハムストリングの活性化は、運動モダリティ(膝中心 vs. 股関節中心)によって局所的に異なります。遠位のBFlhと中間部の半腱様筋は、解剖学的および神経支配の違いにより、異なる活性化と肥大パターンを示します。現在の表面筋電図研究では一貫した結果が得られていないため、高度な技術(HD-EMG、fMRI)が必要です。

結論と将来の方向性

ハムストリング損傷は、主に後期スイング相で、特にBFlhにおいて、延長した筋肉長での高離心力により発生します。リスク要因には、離心力の低下と短い休止時の筋線維長が含まれます。離心トレーニングは、収縮組織(筋線維長の増加、肥大)、非収縮組織(ECMの再形成、チタンと腱の機械的変化)、神経系(活性化の増加、運動単位の募集、抑制の調整)の複雑な適応により、損傷リスクを効果的に低減します。

進歩にもかかわらず、運動中のハムストリング筋肉と腱の体内動態、これらの適応が機能的な保護にどのように翻訳されるかについての理解にはギャップが残っています。非収縮組織と神経適応の包括的な調査が特に必要であり、予防プログラムの最適化に貢献します。新しいイメージング、生物力学モデリング、電気生理学的手法の統合により、この知識の拡大が促進されます。

最終的には、損傷メカニズムと離心トレーニング適応を橋渡す多分野的研究が、ハムストリング損傷の予防とリハビリテーション戦略の洗練に有望であり、アスリートの健康とパフォーマンスの向上に寄与します。