ハイライト

- HLA欠損ヒトiPS細胞由来肝類器官と単球・好中球アフェレシス(GMA)を組み合わせた統合体外回路UTOpiAシステムの開発。

- UTOpiAを使用したACLFおよびALFラットモデルにおける生存率向上と肝機能改善が、単一療法と比較して著しいことを実証。

- メカニズム解析により、iHLCが分泌するアルファ・フエトプロテイン(AFP)が細胞周期停止と炎症性サイトカインを調節することで肝細胞再生を促進することが明らかに。

- 重症肝不全における肝合成機能障害と全身性炎症という重要な未満足ニーズに対応するオフザシェルフ型肝サポートシステムとしての潜在的な臨床影響。

背景と疾患負荷

急性持続性肝不全(ACLF)は、慢性肝疾患患者における急速な肝機能低下を特徴とする深刻な症候群です。この状態は28日間死亡率が80%に近いほど高く、主に深刻な肝合成機能障害と全身性炎症反応症候群(SIRS)によるものです。同様に、急性肝不全(ALF)も病因は異なるものの、急速な肝機能喪失と激しい全身性炎症を伴います。現在の集中治療の進歩は支持的ではあるが、根本的な治療介入ではありません。全身性炎症を軽減し、肝合成機能を回復する効果的な治療法が存在せず、肝臓学と集中治療医学における重要なギャップとなっています。そのため、免疫調整と機能的な肝細胞置換の両方を提供する革新的な肝サポートシステムの開発が急務となっています。

研究設計と方法論

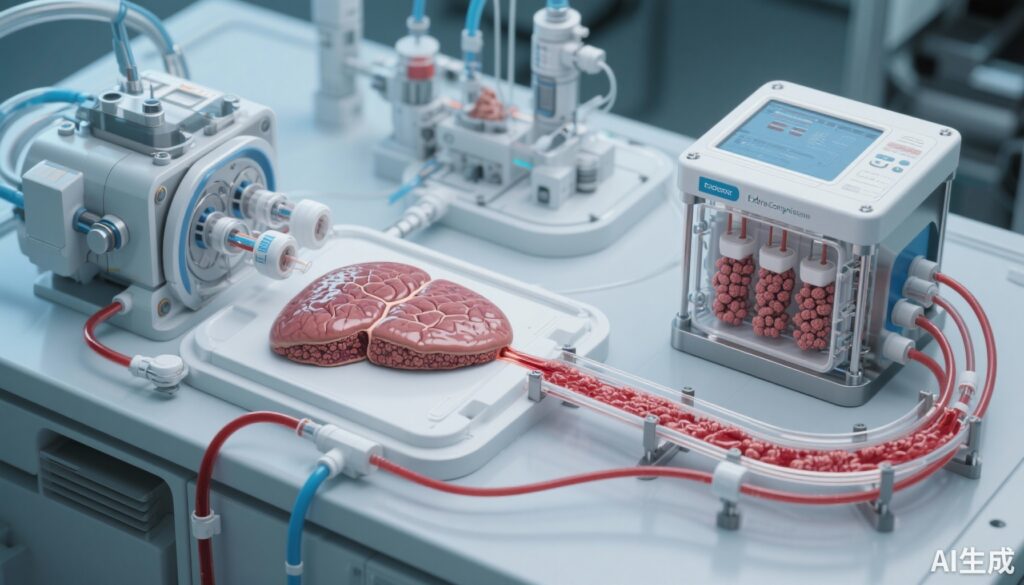

山口らの研究では、単球・好中球アフェレシス(GMA)とHLA-A、B、CIITAトリプルノックアウトヒト誘導多能性幹細胞(iPSC)由来肝細胞様細胞(iHLC)類器官を組み合わせた体外療法UTOpiAシステムが紹介されています。この統合アプローチの目的は、GMAの免疫調整能力を活用して循環する炎症細胞とメディエーターを減少させつつ、バイオエンジニアリングされた同種移植可能な肝類器官を通じて肝合成機能と代謝機能を提供することです。

実験はACLFとALFを模倣したラットモデルで行われました。静脈からの全血がUTOpiA体外回路に直接曝露され、GMAフィルターとiHLC類器官チャンバーとの相互作用が可能となりました。比較群にはGMAのみ、iHLC類器官単一療法、および従来のHepG2細胞ベースデバイスが含まれ、生存率、肝機能パラメータ、炎症マーカー、肝再生に対する相加的または相乗効果を評価しました。

主要な結果と結論

UTOpiA治療は、ACLFおよびALFラットモデルの両方で生存率向上をもたらし、個別のGMAやiHLC類器官療法、HepG2ベースデバイスを含むすべての比較群を上回りました。臨床パラメータは著しく改善され、意識障害の軽減(昏睡スコアの低下)、肝機能検査値の正常化、血中アンモニアとビリルビンレベルの低下が見られました。

全身性炎症は、IL-6やTNF-αなどのプロ炎症性サイトカインの血清レベル低下により著しく抑制されました。これらのサイトカインは、肝不全とSIRSの病態生理に重要な役割を果たします。肝組織のトランスクリプトミック解析では、肝代謝遺伝子発現プロファイルの回復と、肝細胞増殖と再生のマーカー増加が確認されました。

組織病理学的検討では、治療後の肝細胞再生の証拠が得られました。メカニズム解析では、iHLCが分泌するアルファ・フエトプロテイン(AFP)が、サイクリン依存性キナーゼ阻害因子p21の発現をダウンレギュレートすることで、肝細胞の細胞周期停止を緩和し、肝再生を促進することが明らかになりました。さらに、UTOpiAシステムは、肝細胞分化と代謝機能を調節する重要な転写因子である肝細胞核因子4α(HNF4α)の活動を回復させることが示唆され、肝合成機能の回復を支援しています。

専門家コメント

統合UTOpiAシステムは、肝不全の2つの核心的な病態駆動要因である炎症と肝合成/代謝機能の喪失を同時に対処することで、肝サポート技術の重要な進歩を代表しています。以前の肝細胞腫瘍細胞株や一次肝細胞を使用した生物人工肝システムは、免疫原性と機能的持続性の欠如により、有効性と臨床応用の障壁が大きかった。HLAトリプルノックアウト修飾されたiPSC由来類器官は、免疫原性が低く、汎用的なオフザシェルフ型治療製品となる可能性があります。

単球・好中球アフェレシスは、炎症性腸疾患やその他の炎症性疾患で使用されていましたが、ここでは肝不全の全身性炎症を調整するために革新的に再利用されています。AFP分泌と再生経路との関連性を示す強力なメカニズムデータは、組み合わせアプローチの生物学的妥当性を豊かにしています。

有望な前臨床結果にもかかわらず、翻訳上の課題が残っています。ラットモデルは関連性が高いものの、人間のACLF免疫生物学や併存症を完全に再現していない。長期的安全性、免疫原性、大型動物試験が臨床応用前に重要となります。しかし、このアプローチは、肝臓学における精密再生医療へのパラダイムシフトと一致しています。

結論と今後の方向性

UTOpiA体外回路は、免疫調整アフェレシスとHLA欠損iPS細胞由来肝類器官を組み合わせることで、ACLFとALFの逆転を達成し、前臨床的に効果を示しています。この二重メカニズムは、現在限られた治療オプションしかない重症肝不全管理における緊急の未満足ニーズに対応しています。

人間への成功した翻訳により、UTOpiAシステムは、生存率向上と回復を促進し、肝移植への橋渡しや肝再生を可能にするオフザシェルフ型、スケーラブルな肝サポート療法となる可能性があります。今後の臨床試験では、人間のACLFとALF集団における安全性、投与量パラメータ、効果性、および多様な病因における肝再生経路の機序解明に焦点を当てるべきです。

要するに、この革新的なアプローチは、全身性炎症と肝合成/代謝機能の回復の両方を対象とした統合体外肝サポートへの重要な一歩であり、重症肝不全症候群における改善された結果への希望を提供しています。

資金源とClinicaltrials.gov

原著論文には具体的な資金情報が提供されていません。翻訳研究のための臨床試験登録は、本出版時点では報告されていません。

参考文献

山口裕、米山洋、市村貴、他. HLA欠損肝類器官と単球・好中球アフェレシスを組み合わせた全血体外システムによるACLFとALFの逆転. 肝臓誌. 2025年10月2日:S0168-8278(25)02477-8. doi:10.1016/j.jhep.2025.08.038. オンライン先行公開. PMID: 41044028.