亮点

– PRAETORIAN-XL试验提供了最长的随访比较(中位数87.5个月),对比了皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)和经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICD)在器械相关并发症方面的差异。

– 在器械相关并发症的总体发生率方面未观察到显著差异。

– 经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICD)与较高的主要并发症和导线相关问题发生率显著相关。

– 对于无起搏指征的患者,应考虑选择皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)。

研究背景

植入式心律转复除颤器(ICDs)被认为是预防高风险恶性室性心律失常患者发生突发心脏死亡的标准救命设备。传统上,经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICDs)一直是治疗的首选;然而,它们存在与血管内导线相关的风险,包括导线断裂、感染和静脉血栓形成。这些并发症通常在长期随访后出现,并可能需要侵入性干预。

皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)的开发旨在通过避免经静脉导线植入来减少导线相关风险。早期PRAETORIAN试验的数据表明,在约4年的随访期内,S-ICD在器械相关并发症和不适当电击的复合终点方面与TV-ICD相比具有非劣效性。然而,由于经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICDs)的导线相关并发症往往随着时间的推移而累积,因此需要更长的随访期以了解其真正的比较安全性。

PRAETORIAN-XL试验将这一调查扩展至8年的时间范围,旨在确定S-ICD在长期随访中的安全性优势是否更加明显。

研究设计

PRAETORIAN试验是一项多中心、前瞻性、随机对照试验,于2011年3月至2017年1月在美国和欧洲的39个中心进行。有I类或IIa类ICD治疗指征且无需起搏要求的患者被随机分配接受S-ICD或TV-ICD。

PRAETORIAN-XL研究是原试验的延伸,增加了约4年的额外随访时间,总中位随访时间为87.5个月(约7.3年)。

主要终点是所有器械相关并发症的复合终点,包括与导线相关和无关的并发症,分为轻微和严重两类,其中严重并发症定义为需要侵入性干预的并发症。统计分析采用修改后的意向治疗分析方法,使用Fine-Gray亚分布危险模型考虑竞争风险。按治疗分析包括时间依赖变量的器械类型,以反映随时间的变化。

关键发现

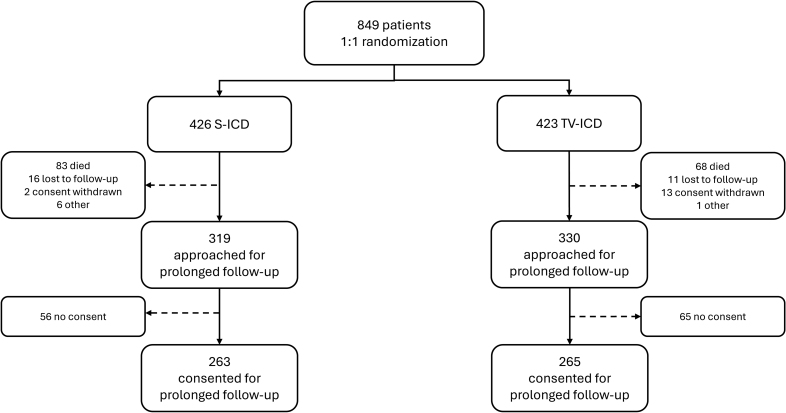

共有849名患者被随机分组(426名接受S-ICD,423名接受TV-ICD)。患者的中位年龄在63至64岁之间,S-ICD组女性占21%,TV-ICD组女性占18%。

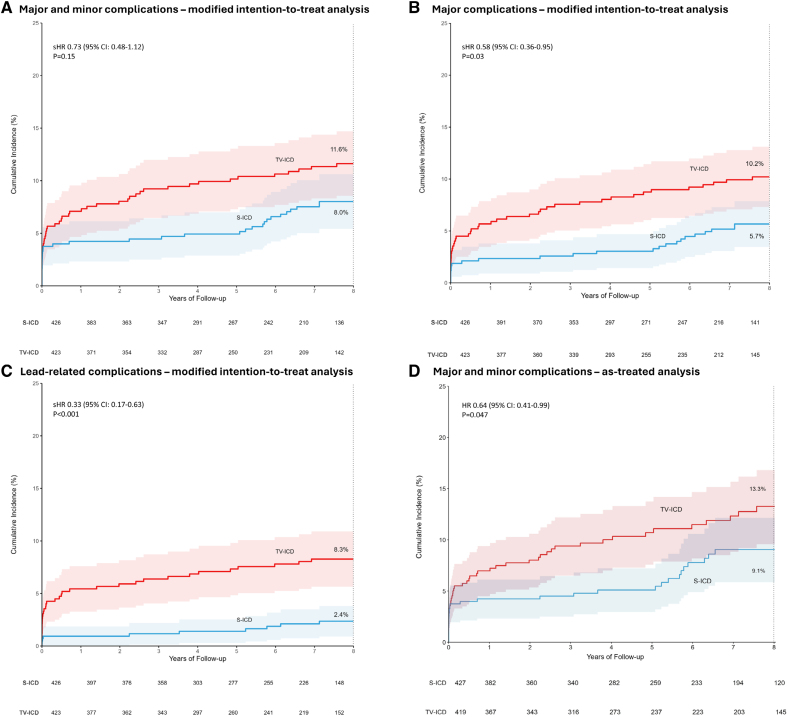

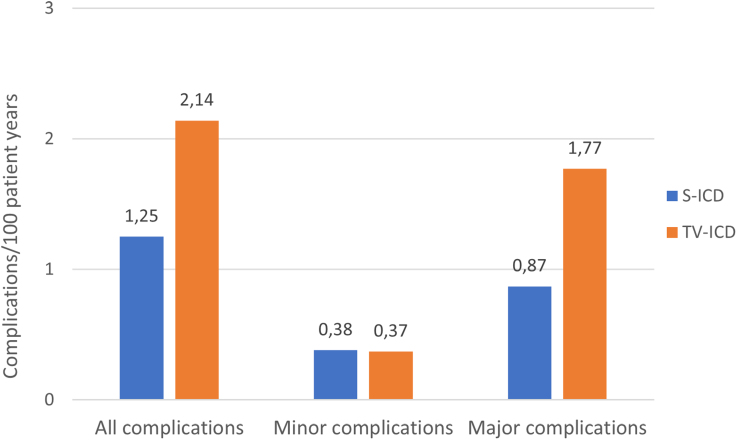

在中位随访87.5个月后,修改后的意向治疗分析显示,两组间所有器械相关并发症的复合终点无统计学显著差异(亚分布危险比[HR] 0.73;95%置信区间[CI],0.48–1.12;P=0.15)。

然而,与S-ICD患者相比,TV-ICD患者经历了显著更多的主要并发症(P=0.03)和导线相关并发症(P<0.001)。按治疗分析确认,与S-ICD患者相比,TV-ICD患者的总体并发症发生率更高(HR 0.64;95% CI,0.41–0.99;P=0.047)。

这些发现强调,尽管总体并发症率可能相似,但并发症的性质和严重程度不同,TV-ICD并发症由于侵入性和导线参与,可能具有更大的临床影响。

专家评论

PRAETORIAN-XL试验强有力地证实,导线相关并发症仍然是经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICD)受者在延长随访期间的一个重要问题。这些并发症可能包括导线断裂、绝缘层破损和感染,通常需要复杂的导线取出手术,伴随相应的发病率和死亡率风险。

皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)通过避免经静脉导线,提供了一个有吸引力的替代方案,从而内在地减少了血管内并发症的风险。然而,S-ICD缺乏起搏功能,包括抗心动过速起搏和缓慢型心律失常支持,限制了其在无起搏指征患者中的应用。

临床指南越来越多地承认S-ICD在合适患者中的价值。PRAETORIAN-XL数据支持这一观点,表明S-ICD可以在不牺牲疗效的情况下提高长期安全性。

研究的局限性包括自研究开始以来ICD技术和植入技术的发展以及排除需要起搏的患者,这限制了结果的普遍性。需要真实世界注册研究和进一步的研究来充分定义患者选择标准和长期比较有效性。

结论

在超过7年的中位随访期内,PRAETORIAN-XL试验表明,与经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICD)相比,皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)在主要和导线相关并发症方面具有更有利的特征。虽然总体器械相关并发症率在统计上相似,但风险特征有利于S-ICD,因为其设计优势。

临床医生应优先考虑为无起搏指征的患者选择S-ICD疗法,以减少长期程序风险并提高患者安全性。这种范式转变符合精准医疗的目标,即根据个体的风险-效益特征量身定制器械疗法。

参考文献

Olde Nordkamp LRA, de Veld JA, Ghani A, et al; PRAETORIAN-XL Investigators. Device-Related Complications in Transvenous Versus Subcutaneous Defibrillator Therapy During Long-Term Follow-Up: The PRAETORIAN-XL Trial. Circulation. 2025 Jul 22;152(3):172-182. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.125.074576 IF: 38.6 Q1 . Epub 2025 Apr 25. PMID: 40279654 IF: 38.6 Q1 ; PMCID: PMC12272918 IF: 38.6 Q1 .

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Implantable cardioverter defibrillators. NICE guideline [NG148]. 2019.

Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities. Circulation. 2008;117(21):e350-e408.