研究背景和疾病负担

经皮冠状动脉介入治疗(PCI)是广泛应用于稳定型缺血性心脏病患者的血运重建手术,旨在缓解症状并改善预后。然而,心肌损伤常在围手术期发生,表现为生物标志物水平升高,并逐渐被认识为预后不良的标志。PCI后肌酸激酶同工酶MB(CKMB)升高可识别不同于急性心肌梗死的心肌损伤。尽管如此,PCI后心肌损伤的预测因素仍具有异质性且未完全阐明。此外,基于CKMB升高的择期PCI后心肌损伤的长期预后意义仍有争议。了解PCI后心肌损伤的发生率、临床关联及其长期后果可能有助于患者风险分层和管理。这项来自纽约大学朗格健康中心的研究通过评估接受择期PCI的大队列患者,并在长期随访中评估术后CKMB升高及相关的死亡结果,填补了这些重要空白。

研究设计

一项回顾性观察研究纳入了2011年至2020年间在纽约大学朗格健康中心接受择期PCI的18岁及以上连续成年稳定型缺血性心脏病患者。排除了因急性心肌梗死或基线CKMB或肌钙蛋白水平超过第99百分位上限而入院的患者,以避免现有损伤的混淆。术后1小时和3小时常规测量CKMB浓度。PCI后心肌损伤定义为PCI后CKMB峰值浓度超过第99百分位上限。使用线性回归模型分析了与这种损伤相关的临床因素,而Cox比例风险模型则评估了PCI后心肌损伤与长期全因死亡率之间的关系。这一庞大的数据集提供了强大的统计功效,能够在全面调整协变量的情况下评估预测因素和长期结果。

主要发现

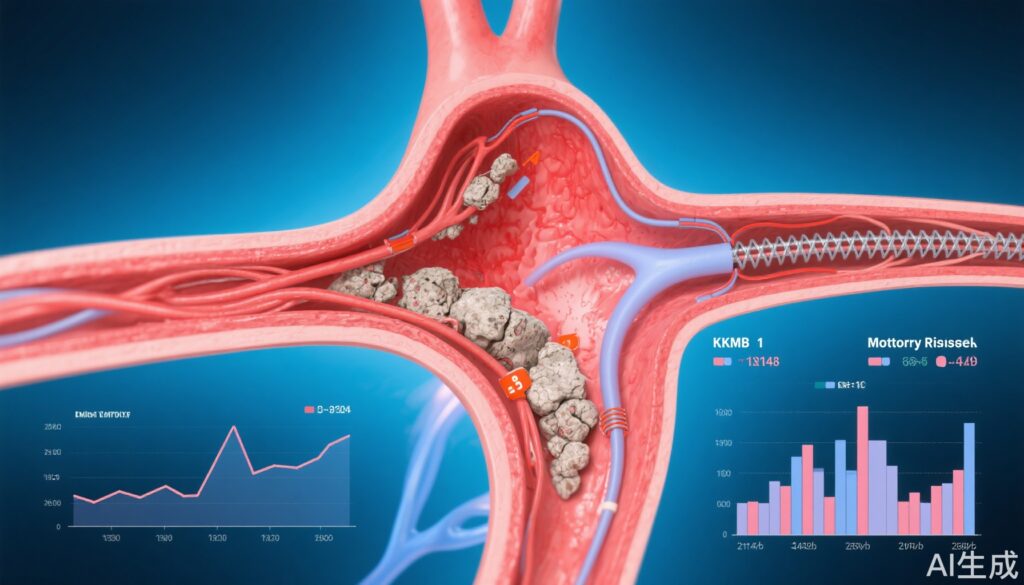

在10,807例择期PCI患者中(中位年龄67岁;女性占24.9%),1,813例患者出现PCI后心肌损伤,占总队列的16.8%。值得注意的是,女性心肌损伤的发生率低于男性(14.1% vs. 17.7%,P<0.001)。多项临床和手术特征独立地与PCI后心肌损伤相关:年龄较大、冠状动脉病变长度较长、多支血管PCI手术、严重的冠状动脉钙化以及使用血栓切除装置与CKMB水平显著超过上限有关。

在平均4.3年的随访期间,覆盖了46,071个患者年,共有472例患者死亡(4.4%)。经历PCI后心肌损伤的患者死亡率显著高于未发生损伤的患者(7.9% vs. 3.6%,P<0.001)。调整后的Cox回归分析显示,在考虑了人口统计学和临床协变量后,PCI后心肌损伤与长期全因死亡率增加独立相关(风险比1.46;95%置信区间,1.20–1.78)。这些结果强调了识别PCI后CKMB升高所检测到的心肌损伤的临床重要性。

专家评论

这项研究有力地证实,即使是在择期PCI后CKMB轻微升高——表明心肌损伤——也对长期生存具有重要的预后意义。与病变长度、多支血管干预和重度冠状动脉钙化等手术复杂性因素的关联,突显了解剖因素和手术挑战对心肌损伤的影响。性别差异在损伤发生率上的表现需要进一步探索潜在的生物学或手术易感性。虽然CKMB仍然是心肌损伤的经典标志物,但结合新的高灵敏度肌钙蛋白检测和影像学手段可能会提供更精确的风险分层。

这些发现与不断发展的指南一致,强调优化手术以减少心肌损伤。然而,目前针对PCI后心肌损伤患者的最佳管理策略尚未完全明确。需要进一步的前瞻性研究,结合机制洞察和评估靶向干预,以改善预后。

结论

PCI后早期通过CKMB升高检测到的心肌损伤较为常见,发生在近六分之一的患者中,并独立与全因长期死亡率增加相关。更复杂的冠状动脉解剖结构和干预特征预示着更高的心肌损伤风险。这项研究强调了常规PCI后CKMB监测的预后重要性,并突出需要在经历围手术期心肌损伤的患者中提高临床警惕性和可能的个性化管理策略。需要进一步的研究来完善减轻这一风险的治疗方案,以改善择期PCI后的心血管结局。

参考文献

Talmor N, Graves C, Kozloff S, Major VJ, Xia Y, Shah B, Babaev A, Razzouk L, Rao SV, Attubato MJ, Feit F, Slater J, Smilowitz NR. Periprocedural Myocardial Injury Using CKMB Following Elective PCI: Incidence and Associations With Long-Term Mortality. Circ Cardiovasc Interv. 2025 May;18(5):e014934. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.124.014934. Epub 2025 Mar 31. PMID: 40160098; PMCID: PMC12092176.