引言

扩张型心肌病(DCM)是心力衰竭的重要原因,其特征是左心室或双心室的扩张和收缩功能受损。遗传因素,尤其是单基因变异,导致约三分之一的DCM病例。临床上,DCM影响男性的频率约为女性的两倍,但尚不清楚这是否反映了诊断偏倚或性别间遗传易感性和疾病外显率的真实差异。本研究系统地探讨了遗传结构中的性别差异,重点研究特定基因变异在DCM患者中是否存在性别特异性的外显率影响。

研究设计和方法

该研究前瞻性地从英国11个中心招募了902名成人DCM患者,其中830名无关患者在严格的质量控制后接受了全基因组测序(WGS),女性占33%。患者符合当代ESC关于DCM诊断的标准,排除仅由负荷条件或冠状动脉疾病解释的病例。变异分析集中在12个明确与DCM相关的基因上,罕见变异(次要等位基因频率<0.01%)按后果分类:预测的功能丧失(pLoF)、错义突变和组合蛋白质改变变异(PAVs)。负担测试比较了男性和女性之间的变异频率,使用Fisher精确检验和错误发现率调整来识别统计学显著差异。

此外,使用来自469,397名UK Biobank参与者的全外显子组测序数据验证了桥粒斑蛋白(DSP)基因变异的性别分层关联分析。通过病例与对照之间的人群等位基因频率,按性别分层生成外显率估计值。

主要发现

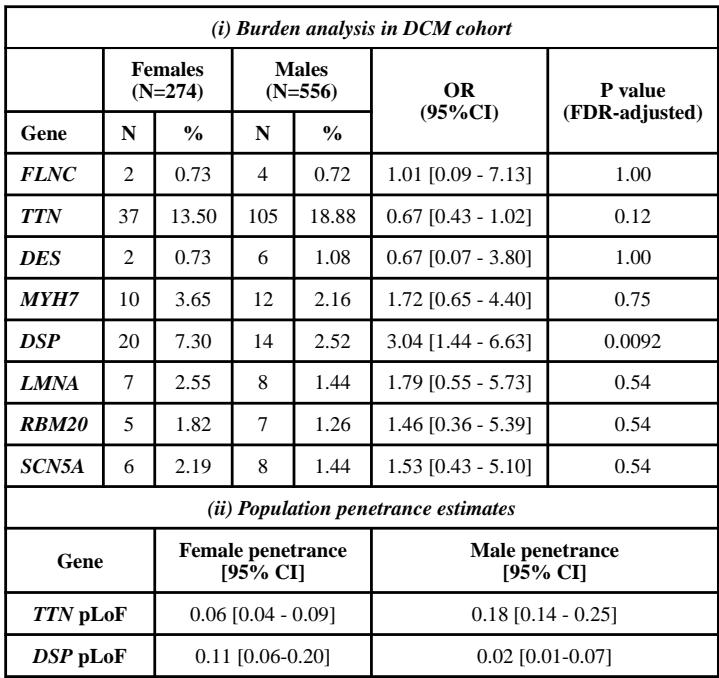

关键发现是,桥粒斑蛋白基因(DSP)变异在女性中显著更普遍,并赋予更大的DCM风险。具体而言,7.3%的女性患者携带DSP蛋白质改变变异,而男性为2.5%(OR 3.04,95% CI 1.44–6.63,P_FDR=0.0092)。同样,预测的功能丧失(pLoF)变异在女性中占2.2%,而在男性中仅为0.36%(OR 6.19,95% CI 1.1–63)。这一女性中DSP变异的高发性在UK Biobank队列中得到了验证,其中DSP pLoF变异在女性DCM病例中的频率是男性的十倍。

相比之下,其他已知的DCM基因(如LMNA、RBM20、SCN5A、TTN、FLNC、DES或MYH7)的变异频率在性别间未观察到显著差异。值得注意的是,TTN截断变异(TTNtvs)在男性中的外显率更高(18%对6%的女性外显率),证实了TTN相关DCM中的男性易感性。

| (i) Burden analysis in DCM cohort | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Females (N=274) |

Males (N=556) |

OR (95%CI) |

P value (FDR-adjusted) |

|||

| Gene | N | % | N | % | ||

| FLNC | 2 | 0.73 | 4 | 0.72 | 1.01 [0.09 – 7.13] | 1.00 |

| TTN | 37 | 13.50 | 105 | 18.88 | 0.67 [0.43 – 1.02] | 0.12 |

| DES | 2 | 0.73 | 6 | 1.08 | 0.67 [0.07 – 3.80] | 1.00 |

| MYH7 | 10 | 3.65 | 12 | 2.16 | 1.72 [0.65 – 4.40] | 0.75 |

| DSP | 20 | 7.30 | 14 | 2.52 | 3.04 [1.44 – 6.63] | 0.0092 |

| LMNA | 7 | 2.55 | 8 | 1.44 | 1.79 [0.55 – 5.73] | 0.54 |

| RBM20 | 5 | 1.82 | 7 | 1.26 | 1.46 [0.36 – 5.39] | 0.54 |

| SCN5A | 6 | 2.19 | 8 | 1.44 | 1.53 [0.43 – 5.10] | 0.54 |

| (ii) Population penetrance estimates | ||||||

| Gene | Female penetrance [95% CI] |

Male penetrance [95% CI] |

||||

| TTN pLoF | 0.06 [0.04 – 0.09] | 0.18 [0.14 – 0.25] | ||||

| DSP pLoF | 0.11 [0.06-0.20] | 0.02 [0.01-0.07] | ||||

外显率估计显示,DSP pLoF变异的整体外显率为约8%,女性(11%)明显高于男性(2%)。这些发现表明性别特异性的遗传风险谱型,其中DSP变异对女性患者的临床影响尤为显著。

专家评论

确定DSP变异的性别特异性外显率是揭示DCM遗传基础的关键进展。虽然大多数DCM基因是常染色体的,但女性与男性之间的不同影响可能涉及遗传、激素环境和环境因素之间的复杂相互作用。DSP相关心肌病与不良结局相关,女性性别已成为这一亚组中不良预后的标志,强调了需要针对性别进行风险分层和管理的方法。

总体DCM发病率中的男性优势可能与TTN等其他基因的性别依赖性外显率和其他非遗传调节因子有关,值得进一步研究。由于研究的祖先多样性有限,限制了更广泛的适用性,建议需要多样化的队列以全面阐明DCM遗传学中的性别-祖先相互作用。

了解增加女性对DSP变异诱导的DCM易感性的机制可以指导个性化监测和治疗策略。此外,生殖史和激素影响是未来研究应解决的重要未解因素。

结论

这项全面的遗传分析表明,桥粒斑蛋白基因变异在女性中赋予显著更高的扩张型心肌病风险和外显率,与其他主要的DCM基因(如TTN)形成对比。这些发现阐明了DCM的性别特异性遗传结构,并强调了在遗传诊断、预后和管理中考虑性别的重要性。深入了解性别调制的外显率将增强心血管护理中的精准医疗方法,可能改善携带DSP变异的高风险女性患者的预后。

未来的研究应旨在整合环境、激素和生殖因素与遗传学,以揭示DCM的复杂性别特异性病理生理学。

参考文献

- Tayal U, Ware JS, Lakdawala NK, Heymans S, Prasad SK. 了解成年发病扩张型心肌病的遗传学:临床医生需要知道的内容。Eur Heart J. 2021;42(24):2384–2396。

- Mazzarotto F, Tayal U, Buchan RJ, et al. 重新评估单基因扩张型心肌病的遗传贡献。Circulation. 2020;141(5):387–398。

- Jordan E, Peterson L, Ai T, et al. 扩张型心肌病基因的循证评估。Circulation. 2021;144(1):7–19。

- Pinto YM, Elliott PM, Arbustini E, et al. 提出修订的扩张型心肌病定义。Eur Heart J. 2016。