亮点

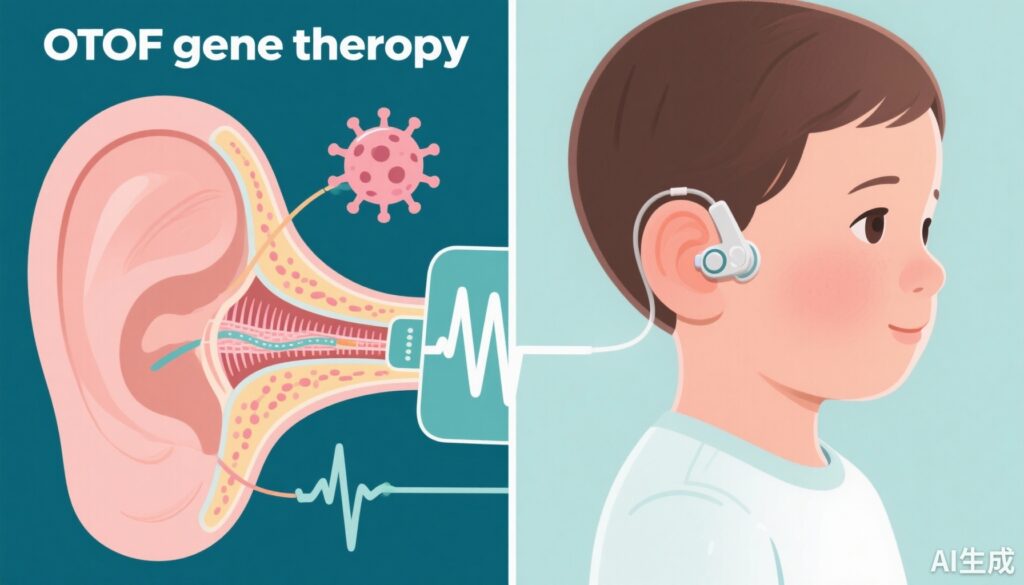

– 在一项配对队列研究中,针对OTOF的内耳基因疗法在12个月内产生了可测量的听力恢复,并且在听觉-言语指标方面的改善速度超过了人工耳蜗植入(CI)。

– 基因疗法受试者在噪声中的言语表现和音乐音高感知方面优于双侧CI患者,尤其是在与对侧CI联合使用时。

– 尽管早期结果令人鼓舞,但受限于样本量小、非随机设计、单中心设置和随访时间短;在取代CI作为标准治疗之前,需要长期的安全性和持久性数据。

背景

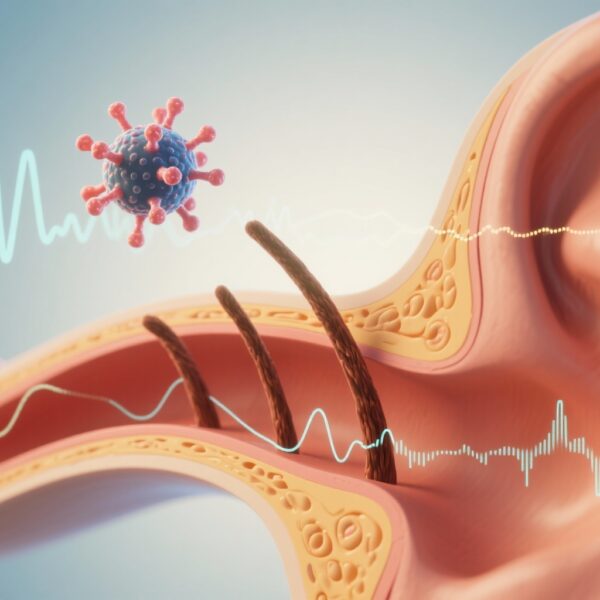

先天性感音神经性聋病因异质性高;相当一部分病例具有单基因基础。OTOF基因(编码otoferlin蛋白)突变导致听觉突触病——表现为严重的先天性聋,其特点是外毛细胞功能保留,但内毛细胞-听神经突触的突触传递受损。人工耳蜗植入(CI)一直是重度至极重度先天性聋的标准治疗方法,通过直接刺激听神经恢复声音感知,从而促进言语和语言发展。然而,CI提供的是一种电声近似听觉,存在频谱分辨率和精细时间编码的限制,可能影响噪声中的言语和音乐感知。

内耳基因转移技术的进步——病毒载体、递送技术和转基因工程——使得针对遗传性聋的靶向治疗成为可能。OTOF是一个有吸引力的目标,因为otoferlin对于内毛细胞突触处的囊泡胞吐至关重要;理论上,替换缺陷基因可以恢复自然的耳蜗处理,提高对噪声中的言语和音乐的时间线索的保真度。

研究设计

程等(JAMA Neurol 2025)报告了一项在中国某三级医院进行的非盲队列研究,该研究于2022年12月至2024年11月期间进行,比较了OTOF定向基因疗法(GT)与人工耳蜗植入(CI)在先天性重度至完全听力损失儿童中的临床结局。参与者年龄在1-18岁之间,排除了内耳畸形和第八对脑神经异常的患者。研究者筛选了1568名候选人,最终纳入72名患者,这些患者在术前听力阈值、聋病持续时间和基线言语能力上进行了匹配。

分析组包括仅GT组、仅CI组和组合组(双模态:单侧GT + 对侧CI vs 双侧CI)。GT受试者接受了内耳载体递送,并在3、6和12个月进行了随访;CI受试者在相应时间点进行了评估(3、6或12个月的单点评估)。主要的听觉和言语结局包括客观测量(听力测试、听觉脑干反应[ABR])和功能性评估(IT-MAIS/MAIS、言语和音乐感知测试)。一个关键的神经生理学次要指标是失匹配负波(MMN),这是一种事件相关电位,反映皮层听觉区分和早期听觉处理。

主要发现

人群:11名GT患者(平均年龄3.7岁)和61名CI患者(平均年龄1.9岁)被纳入。值得注意的是,GT组的平均年龄较大,这影响了发育可塑性和语言结局的解释。

听觉阈值和ABR:在9名GT患者中,12个月时的ABR阈值从基线时的>95 dB nHL显著改善至平均54.8(SD 15.9)dB nHL,表明部分恢复了听觉敏感度,但未达到正常听力范围。

功能性听觉和言语结局:GT患者在IT-MAIS/MAIS量表上的改善速度更快、幅度更大。6个月时,GT组的中位IT-MAIS/MAIS为31.0(IQR 30.0–32.0),而CI组为23.5(19.0–26.3)(P = .01)。12个月时,这一优势仍然存在:GT组中位数为32.0(31.0–32.0),CI组为28.0(24.5–30.5)(P = .007)。这些差异表明,GT受试者在有意义的听觉整合和对声音的响应方面取得了更早的进展。

听觉皮层处理(MMN):6个月时,接受GT治疗的患者显示出较短的MMN潜伏期(中位数0.20秒[IQR 0.05–0.21]),而CI患者为0.23秒(0.22–0.25;P = .006),这表明GT后中央听觉区分更快或更自然。在12个月的双模态比较中,GT + CI的MMN潜伏期较短(中位数0.08秒[0.07–0.10]),而双侧CI为0.21秒(0.15–0.23;P = .01)。

噪声中的言语和音乐感知:在12个月的双音节噪声言语测试中,双模态患者(CI关闭)的表现优于单侧CI患者(中位数-1.0 dB SPL[IQR -3.0至2.4] vs 5.3 dB SPL[3.1–12.1];P = .03),这意味着在嘈杂环境中提取信号的能力更强。GT + CI患者在调音歌唱率方面也高于双侧CI(中位数66.6%[53.7–83.9%] vs 37.1%[30.3–56.3%];P = .04),这表明当一侧至少部分恢复了生理听力通路时,音高感知和音乐处理更好。

安全性和持久性:报告重点介绍了12个月内的疗效终点;本文未提供详细的长期安全性或免疫学数据。作者报告称,GT在随访期间产生了稳定的听力恢复,但系统性的不良事件表和12个月以上的长期持久性仍需在更大的队列中报告或确认。

效应大小和统计考虑

对于多个结局,GT表现出统计学显著差异(P值0.01至0.04);然而,除了中位数和四分位距之外,总结中对效应大小的报告有限。GT样本量(n=11)较小,引发了对精确性、I型/II型错误风险和亚组比较(如双模态vs双侧CI)稳健性的担忧。在基线听力和言语能力上进行匹配部分缓解了混杂因素,但非随机化、单中心设计仍可能存在选择偏差和未测量的混杂因素。

专家评论和解读

这项研究提供了重要的早期临床证据,表明通过基因疗法恢复OTOF功能不仅能够提高听觉敏感度,而且在某些领域还能比CI更快地改善中央听觉处理和知觉结局。生物学合理性很强:otoferlin替代应能恢复内毛细胞突触处的神经递质释放,保持自然的耳蜗微机械特性和时间编码——这些特征比单独的电刺激更能有效支持噪声中的言语区分和音高感知。

然而,研究的局限性限制了热情,并要求谨慎解读。主要局限性包括GT样本量小、非随机分配、单中心招募和相对短期的随访。GT组的平均年龄较大可能会影响神经可塑性;早期植入或听觉刺激通常与更好的语言结局相关,因此尽管年龄较大,GT仍显示出优势,这一点值得仔细审查以排除选择偏差(例如,具有某些临床特征或家庭偏好的儿童可能被引导接受GT)。重要安全终点——对载体的免疫反应、耳科并发症、脱靶效应和长期转基因表达——需要更大规模的前瞻性试验和更长时间的观察。

从实际角度来看,将这些结果转化为实践需要标准化的基因筛查途径来识别OTOF突变,获得监管批准,建立内耳基因递送基础设施,并明确选择单独使用GT、单独使用CI或组合方法的标准。数据显示,在双模态听力(一侧使用生理GT,另一侧使用CI)中,可以利用自然的时间保真度和CI驱动的全频段听觉。

人工耳蜗仍有一席之地吗?

人工耳蜗仍然是目前大多数先天性重度至极重度聋儿童的既定和改变生活的治疗方法,有几十年关于言语和语言习得的稳健结局数据,特别是在早期植入时。目前的研究结果尚未取代CI作为标准治疗,但指出了针对遗传定义亚群的GT作为一种新兴的替代或辅助治疗方法的可能性——特别是OTOF介导的听觉突触病——在这种情况下,恢复内毛细胞突触功能有望提供生理优势。

结论和下一步

程等报告了先天性聋OTOF基因疗法的早期临床结局,显示在功能听力、更快的皮层处理以及噪声中的言语和音乐感知方面(尤其是在双模态配置中)优于人工耳蜗。这些数据支持进一步开发针对聋病的基因型指导治疗,并强调在儿科听力损失中常规进行基因诊断的重要性。

关键的下一步包括随机(或严格匹配的前瞻性)试验、更大的样本量、多中心入组以确保外部有效性、全面的安全监测以及长期随访以确定效果的持久性。还需要进行健康经济学分析和测试、咨询及选择GT、CI或组合策略的路径设计,才能广泛采用。最后,与早期检测和语言干预项目的整合至关重要,因为关键窗口期的听觉体验深刻影响语言结局。

资金来源和clinicaltrials.gov

资金和试验注册详情见程等,JAMA Neurol. 2025。读者应查阅原文获取具体的资助方、赠款和注册标识符。

参考文献

1. Cheng X, Zhong J, Zhang J, et al. Gene Therapy vs Cochlear Implantation in Restoring Hearing Function and Speech Perception for Individuals With Congenital Deafness. JAMA Neurol. 2025;82(9):941-951. doi:10.1001/jamaneurol.2025.2053

2. 世界卫生组织. 聋和听力损失. WHO; 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

3. Wilson BS, Dorman MF. Cochlear implants: a remarkable past and a brilliant future. Hear Res. 2008;242(1-2):3-21. doi:10.1016/j.heares.2008.06.005