引言

由于大血管闭塞引起的急性缺血性卒中是一种关键的神经急症,通过血管内取栓(EVT)成功再通明显改善了预后。尽管再通成功率接近90%,但EVT后最佳血压(BP)管理仍不确定。EVT后血压升高较为常见,可能影响再灌注损伤和出血转化。静脉降压药常用于控制此情况下的血压;然而,它们对EVT后功能恢复的独立影响尚未明确。这项OPTIMAL-BP试验的二次分析探讨了急性缺血性卒中患者成功EVT后静脉降压药应用与功能结局之间的关系。

研究设计

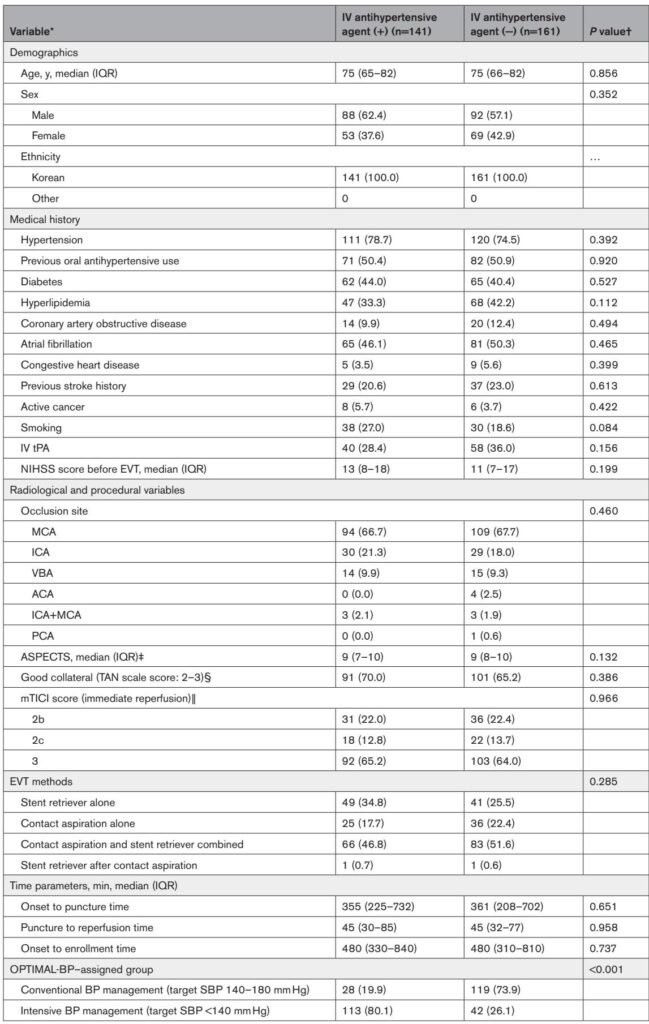

OPTIMAL-BP试验是一项多中心、随机、开放标签试验,终点评估设盲,共纳入19家韩国中心从2020年6月至2022年11月接受EVT治疗的302例急性缺血性卒中患者。符合条件的患者在EVT后2小时内成功再通且收缩压(SBP)≥140 mm Hg。他们被随机分配至强化血压控制组(目标SBP <140 mm Hg)或常规控制组(目标SBP 140–180 mm Hg)。静脉降压药主要使用尼卡地平,以达到目标血压水平。根据入组后24小时内是否使用静脉降压药对患者进行分类,无论剂量或持续时间如何。主要疗效终点是3个月时的功能独立(改良Rankin量表[mRS]评分0–2),安全终点包括症状性脑内出血(ICH)和卒中相关死亡。

主要发现

在302例患者中(中位年龄75岁;59.6%为男性),141例(46.7%)在EVT后24小时内接受了静脉降压药治疗。94.3%的治疗患者使用了尼卡地平。值得注意的是,接受静脉降压药治疗的患者主要被分配到强化血压管理组(80.1%)。尽管两组在24小时内的平均SBP相似,但接受静脉降压药治疗的患者在3个月时功能独立的比例显著较低(39.0% vs 53.4%;调整后的比值比[AOR] 0.51;95%置信区间[CI] 0.27–0.95;P=0.035),卒中相关死亡率较高(9.9% vs 3.7%;AOR 4.21;95% CI 1.24–16.4;P=0.027)。症状性ICH的发生率在两组间无显著差异(10.6% vs 6.8%;P=0.267)。

次要分析显示,静脉降压药组的mRS评分分布更差,24小时时的优秀神经功能恢复率较低(AOR 0.46;95% CI 0.22–0.94;P=0.036)。两组在再通成功率、梗死体积或生活质量指标方面无差异。剂量-反应分析表明,静脉降压药的总剂量和使用时间越长,功能独立的可能性越低。

亚组分析显示,在预定义的各亚组中均存在一致的不利关联,敏感性模型证实了结果的稳健性。抗高血压药物启动时间(再通后60、90或120分钟内)对结局无显著影响。

一项探索性分析仅限于维持SBP在140至180 mm Hg之间的患者,结果显示静脉降压药的使用与功能独立较差(42.5% vs 58.9%;AOR 0.47;95% CI 0.23–0.96;P=0.040)和死亡率增加(8.0% vs 2.8%;AOR 12.3;95% CI 1.71–162;P=0.027)相关,且有趋势显示神经功能结局更差和恶性脑水肿发生率增加。

专家评论

这项分析独特地阐明了静脉降压药与EVT后不良功能结局的独立关联,提示其潜在危害可能超出目标血压水平。静脉降压药如尼卡地平等快速作用药物可能导致血压急剧下降,从而在再通后自调节受损的情况下损害脑灌注。先前关注血压目标的随机对照试验同样观察到,强化降压并未减少症状性ICH,但可能恶化结局。

尽管成功实现了大血管再通,但无再流现象的持续存在可能使患者在血压急剧下降时易受低灌注影响。这些发现与流行病学数据一致,后者显示住院非心脏人群中使用静脉降压药与血压急剧下降和不良结局的风险增加有关,强调了谨慎的重要性。

虽然指南建议卒中后控制血压,但EVT后立即的最佳方法仍不明确。降压药种类和剂量方案的变异性进一步复杂化了管理;因此,考虑脑血流动力学的个体化血压目标可能是必要的。值得注意的是,初始几小时后两组的血压动态相似,这表明早期血压波动而非持续低血压可能是导致观察到的损害的原因。

局限性包括分析的二次性和探索性、单一药物(尼卡地平)的主导地位以及缺乏急性肾损伤等不良事件的数据。研究人群完全为韩国人,限制了更广泛的推广性。尽管如此,这些发现促使人们重新评估EVT后常规使用静脉降压药的做法。

结论

急性缺血性卒中成功EVT后24小时内使用静脉降压药与3个月时功能独立降低和死亡率增加相关。这些结果强调了再通后个体化、谨慎的血压管理以维持脑灌注并避免低灌注损伤的必要性。未来的前瞻性试验和汇总患者层面的分析对于完善降压策略、确定最佳药物和制定适合EVT后病理生理的安全血压目标至关重要。

参考文献

Jung JW, Kim YD, Heo J, Lee H, Kim BM, Kim DJ, Shin NY, Joo H, Cho BH, Ahn SH, Park H, Sohn SI, Hong JH, Yun J, Song TJ, Chang Y, Kim GS, Seo KD, Lee K, Chang JY, Seo JH, Lee S, Baek JH, Cho HJ, Shin DH, Kim J, Yoo J, Baik M, Jung YH, Hwang YH, Kim CK, Kim JG, Lee IH, Choi JK, Lee CJ, Park S, Jeon S, Lee HS, Kim KH, Kwon SU, Bang OY, Heo JH, Nam HS; OPTIMAL-BP Trial Investigators. Association Between Intravenous Antihypertensives and Functional Outcome After Successful Endovascular Thrombectomy. Stroke. 2025 Sep;56(9):2503-2515. doi: 10.1161/STROKEAHA.125.051696