亮点

- 基因改造猪对狒狒的肝脏异种移植展示了超过4周的生存期,作为急性肝衰竭的桥梁疗法。

- 异种移植研究必须谨慎平衡科学进步与伦理考量,支持学术和政府监督而非商业主导。

- 包括专家委员会在内的监管框架对于确保患者安全和公平的临床实施至关重要。

- 公众意见研究表明,不同人群普遍接受异种移植,强调应关注研究方向和监管,而不是社会犹豫。

研究背景

慢性肝病和急性肝病继续显著贡献于全球发病率和死亡率。肝移植仍然是治疗终末期肝病和急性肝衰竭的最终手段,但由于人类供体器官短缺,导致许多患者的治疗延迟或无法治疗。这一未满足的临床需求刺激了替代器官来源的研究。异种移植,即跨物种器官移植——主要从基因改造猪到灵长类动物或人类——已成为一个有希望的前沿领域。供体猪的基因改造旨在减少免疫排斥并提高器官相容性,可能克服器官短缺危机。

研究设计和临床前进展

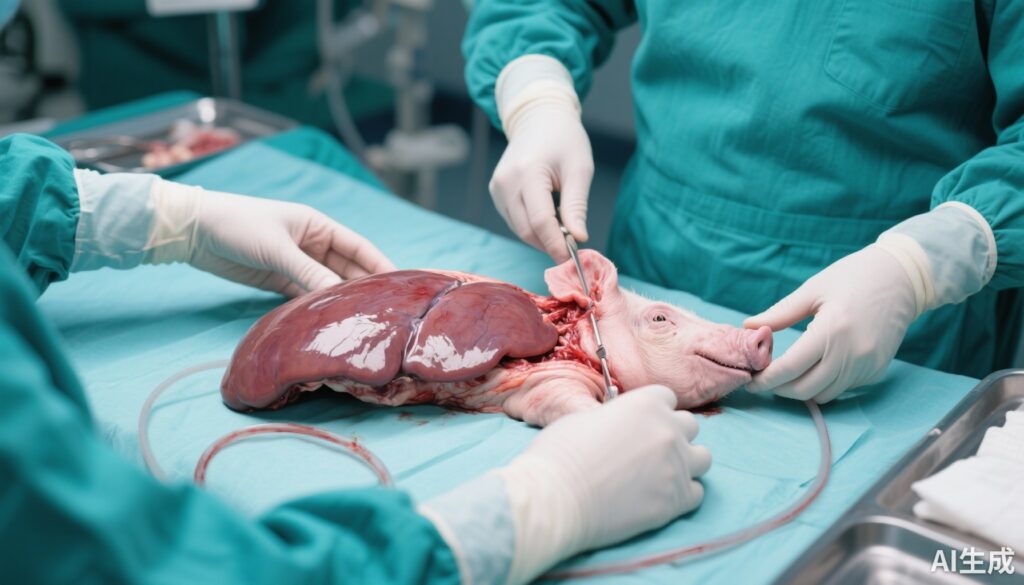

临床前研究越来越多地利用转基因猪模型将肝脏移植到狒狒体内,模拟跨物种移植的免疫和生理挑战。使用先进的基因编辑技术,猪被设计为敲除关键碳水化合物抗原并表达人类补体调节和抗凝蛋白,以减轻超急性排斥反应和凝血异常。这些模型实现了超过四周的生存期,这标志着与早期尝试相比,移植物存活率有了显著改善。这段时间被认为是至关重要的,可以为急性肝衰竭患者提供桥梁,直到有人类供体可用或恢复。

关键发现和临床意义

观察到猪对狒狒的肝脏异种移植可以维持生命超过四周,突显了其临床转化的潜力。在急性肝衰竭的情况下——通常是暴发性和迅速致命的,如果没有及时移植——这种桥梁可能是救命的。设想的临床应用不是永久性的肝脏替代,而是一个临时措施,允许稳定或过渡到人类同种异体移植。心脏和肾脏异种移植临床试验中使用基因改造猪器官的经验补充了这些发现,表明在可行性和安全性方面取得了逐步进展。

然而,异种移植仍然面临许多免疫、感染和伦理障碍。尽管在调节排斥反应和凝血方面取得了进展,但长期移植物接受尚未得到证实。感染风险,特别是人畜共患病,需要严格的监督。此外,复杂的技术和生物伦理问题要求结构化的治理。

科学和伦理考虑

一个突出的观点建议,异种移植研究应主要集中在学术和公共监管领域,而不是由以盈利为导向的制药公司主导。通过政府协调的联盟和专家委员会保持严格的监督是防止基因工程器官商品化和保证公平获取的关键。

伦理框架应促进透明度、患者安全和公平可用性。2024年欧洲委员会成立的异种移植专家委员会,以及FDA在2022年批准心脏异种移植,体现了机构认识到需要强大的监管路径。这些委员会必须仔细平衡科学创新与患者保护和社会考虑。

公众认知和社会影响

与假设的公众抵制相反,来自先锋研究小组的研究显示,不同年龄、文化、宗教和经济地位的人群对异种移植普遍持积极态度。这种积极的接受表明,不应将公众接受视为临床采用的主要障碍。相反,重点应转移到指导研究优先级、建立伦理框架和创建监管标准,以应对复杂的科学和社会挑战。

结论

异种移植正处于一个关键点。显著的进步使基因改造猪器官移植更接近临床现实,特别是在人类供体不可用时作为急性肝衰竭的桥梁疗法。然而,要将这些进展转化为安全、伦理和可及的疗法,协调的监管、学术管理和社会卫生政策必须支撑未来的研究和临床应用。

没有这样的关注,该领域可能会因反复的怀疑而停滞不前,正如罗伊·卡尔内爵士的警告,异种移植仍然是一个未来的承诺。通过谨慎的治理,异种移植确实有可能成为器官移植医学中的变革元素。