引言

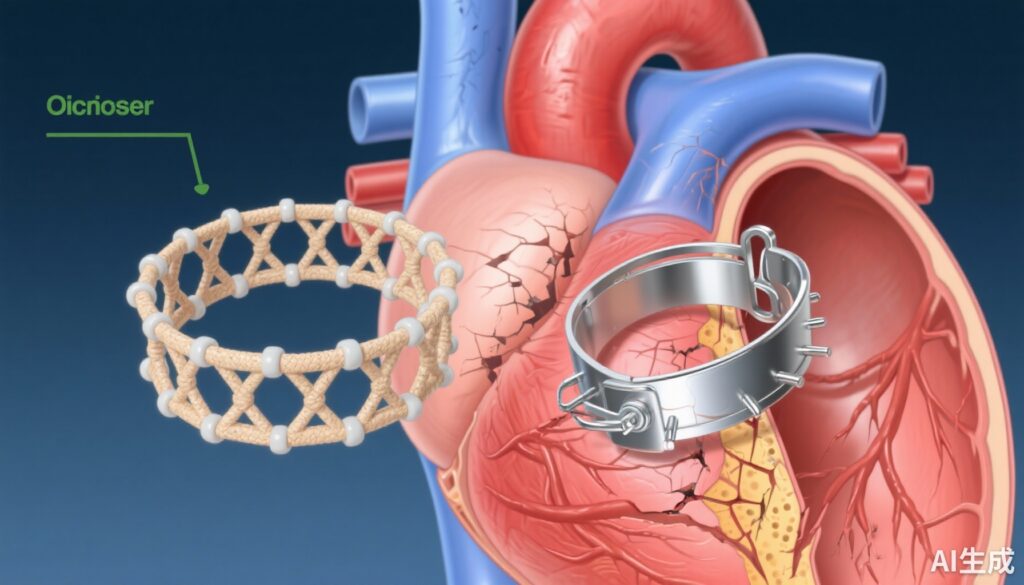

房间隔缺损(ASD)是一种常见的先天性异常,特征是分隔左右心房的间隔上存在开口,如未治疗,可能导致右心和肺循环容量超负荷。经导管ASD封堵已成为标准的微创治疗方法,主要使用金属封堵器。尽管效果良好,但金属装置长期存在侵蚀、血栓形成以及因残留硬件干扰后续心脏手术的风险。最近的发展引入了生物可吸收封堵器,旨在克服这些局限性,但在大型随机临床试验中证据仍然稀缺。

研究背景和理由

与金属ASD封堵器相关的并发症持续存在,突显了需要替代装置,以提供有效的封堵而无需长期保留异物材料。生物可吸收封堵器代表了一种有前景的创新,可能减少晚期不良事件并促进未来的干预措施。由欧阳等进行的这项随机临床试验旨在严格评估这些新型装置在有效性和安全性方面是否不劣于传统金属塞,并额外目标是表征其降解特性。

研究设计和方法

这项多中心、开放标签、非劣效性随机临床试验在中国10家医院从2021年5月8日至2022年8月3日进行。符合条件的参与者包括适合经导管封堵的继发孔ASD患者。总共229名参与者完成了手术,排除了一名股动脉通路不足的参与者。参与者以1:1的比例随机分配接受生物可吸收封堵器(n=116)或金属封堵器(n=114)。主要终点是在6个月时通过经胸超声心动图评估的ASD封堵成功率,定义为残余分流直径≤2毫米。次要终点包括2年时的ASD封堵情况、装置相关不良事件以及生物可吸收装置的降解状态。

关键发现

在6个月时,生物可吸收组的ASD封堵成功率为96.5%,金属组为97.4%,达到非劣效性边界(组间差异-0.8个百分点,95% CI,-5.0至3.7;P<.001)。2年随访结果再次确认了这些发现,封堵成功率为94.8%和96.5%(P=.75)。装置相关不良事件罕见且相当——生物可吸收组为2.6%,金属组为3.5%(P=.72)。重要的是,生物可吸收封堵器在2年内表现出约99.8%的降解,支持其降解特性。

临床等效的封堵效果和安全特性表明,生物可吸收封堵器可以作为金属装置的可行替代品,潜在的好处包括减少残留异物材料和改善长期管理。

专家评论

这项试验标志着经导管ASD管理的重大进展。相似的有效性和安全性特征表明,生物可吸收装置可以在不损害结果的情况下替代金属封堵器。两年内几乎完全降解是令人鼓舞的,因为它意味着晚期并发症(如侵蚀或血栓形成)的风险降低。然而,需要更长时间的随访来评估封堵的持久性和与装置降解或不完全降解相关的潜在晚期不良影响。

局限性包括开放标签设计和参与者的中位年龄相对年轻,这可能限制其在成人中的普遍适用性。此外,部署生物可吸收装置的技术细节需要进一步标准化和操作者培训。

结论和未来方向

这项随机试验的证据支持使用生物可吸收封堵器作为金属装置的非劣效替代品用于ASD封堵,具有生物降解的优势。这一创新有望提高患者安全性和减少长期装置相关并发症。未来的研究应关注长期随访、优化装置设计以及在不同患者群体中的广泛适用性。

资金来源和临床试验注册

本研究在中国临床试验注册中心(Identifier: ChiCTR2100044408)注册。资金来源未具体说明,通常涉及学术界和工业界调查者的合作。

参考文献

1. 欧阳W, 江H, 颜X, 等. 经导管房间隔缺损封堵:生物可吸收封堵器与金属封堵器的对比:一项随机临床试验. JAMA. 2025;10.1001/jama.2025.17639.

2. 杜ZD, 等. 经导管房间隔缺损封堵:当前状况和未来展望. Nat Rev Cardiol. 2013;10(8):461-478.

3. Makki FA, 等. 房间隔缺损封堵装置的长期结局. Circulation. 2017;135(12):1111-1130.