研究背景与疾病负担

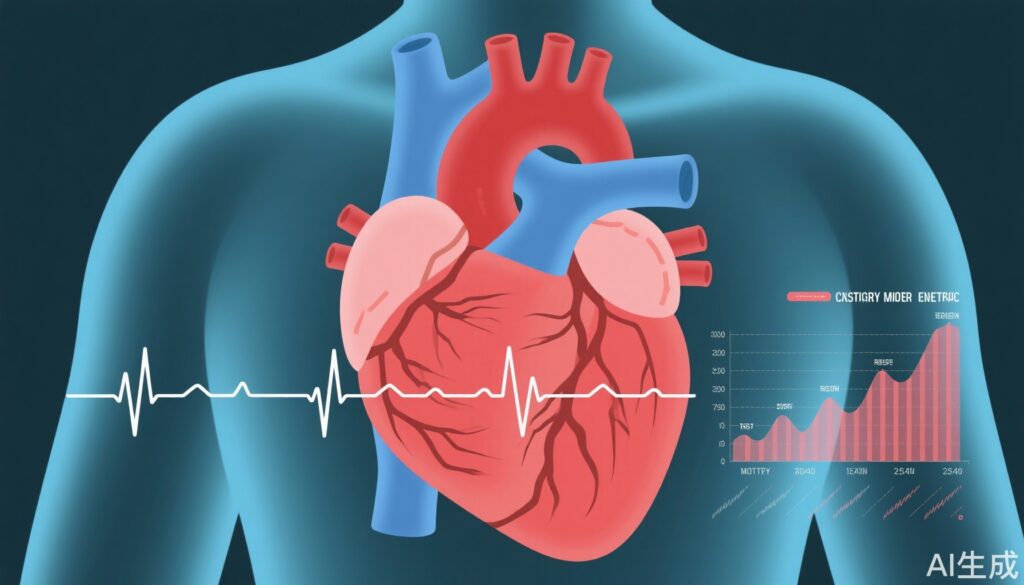

射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)占全球心力衰竭(HF)病例的近一半,主要影响老年人群。与射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)不同,HFpEF的特征是基线左心室射血分数(LVEF)等于或大于50%。尽管收缩功能正常或接近正常,但由于涉及舒张功能障碍、心肌僵硬度、全身炎症和共病的复杂病理生理学,HFpEF患者仍遭受显著的发病率和死亡率。

心脏性猝死(SCD)和室性心动过速是公认的致命并发症,传统上与HFrEF相关。然而,在HFpEF中,LVEF随时间变化作为致命性心律失常和死亡率的预测因子的作用尚未得到充分研究。虽然基线LVEF是HF风险分层的已知标志物,但HFpEF患者中LVEF纵向下降的预后意义尚不清楚。了解这种关系至关重要,因为LVEF下降可能表明疾病向更不利的表型进展,需要改变管理策略。

研究设计

本研究利用了CHART-2(东北地区慢性心力衰竭分析和登记-2)研究的回顾性数据,这是一项涵盖日本心力衰竭患者的大型观察性注册研究。纳入了1,453名最初诊断为HFpEF(定义为LVEF≥50%)的患者。平均年龄为73岁,女性占39%。

根据患者在预定的1年随访时测量的LVEF分为三组:维持LVEF≥50%(n=1,316),轻度下降至LVEF 36–50%(n=120),严重下降至LVEF≤35%(n=17)。

主要复合终点包括新发室性心动过速(VT)、心室颤动(VF)和心脏性猝死(SCD)。所有原因死亡率评估补充了终点分析。中位随访时间为7.9年,允许评估长期结果。

关键发现

在随访期间,79名患者(5.4%)经历了VT、VF或SCD的复合事件。LVEF在1年内下降至低于50%的患者中,发生率显著高于维持LVEF≥50%的患者(11.7%对4.8%,P < 0.001)。LVEF下降组的全因死亡率也较高(62.8%对51.8%,P = 0.006)。

重要的是,调整混杂变量后,LVEF下降至低于50%与复合终点的风险几乎翻倍独立相关(调整后的风险比1.99,95%置信区间1.04–3.79,P = 0.04)。这一关联表明,即使在HFpEF患者中LVEF的轻微减少也预示着致命性室性心律失常和猝死的易感性增加。

尽管LVEF≤35%的亚组较小(n=17),但该队列同样表现出较高的事件率,支持LVEF下降程度与不良结果之间的剂量-反应关系。

专家评论

CHART-2研究解决了关于传统上归类为射血分数保留的心力衰竭患者心脏功能纵向变化的关键知识空白。研究结果强调,HFpEF是一种动态综合征,其中收缩功能可能会随时间恶化,除了初始诊断分类外还会带来额外的风险。

专家指出实际意义:常规连续超声心动图监测LVEF对于HFpEF的风险分层至关重要。LVEF下降应促使重新评估治疗策略,包括考虑加强药物治疗和可能在有室性心动过速风险的选定患者中使用器械治疗。

机制上,LVEF下降可能反映心肌重塑、纤维化或缺血损伤——这些因素已知会增加心律失常的发生风险。这些数据还质疑了HFpEF和HFrEF之间的严格二分法,表明收缩功能障碍的连续性对死亡风险的贡献。

局限性包括回顾性设计和潜在的残余混杂因素,以及LVEF严重下降的患者数量相对较少,这可能限制了普遍性。然而,较长的中位随访时间和对多个协变量的调整增强了结论的有效性。

结论

CHART-2研究的分析表明,在HFpEF患者中,即使左心室射血分数轻度下降至低于50%,也独立与室性心动过速、心脏性猝死和全因死亡率的风险增加相关。HFpEF的临床管理不仅应包括基线LVEF评估,还应包括常规监测以检测和解决收缩功能下降。

未来前瞻性研究有必要确定基于连续LVEF测量的治疗干预是否可以改善该人群的心律失常结局和生存率。临床医生在随访过程中应密切注意LVEF的变化,以优化HFpEF患者的护理。

参考文献

1. Ito T, Noda T, Nochioka K, 等. 左心室射血分数轻度或显著下降与射血分数保留的心力衰竭患者室性心动过速、心脏性猝死和全因死亡的关系:CHART-2研究报告。Europace. 2025 Aug 29:euaf184. doi: 10.1093/europace/euaf184. Epub提前出版。PMID: 40879292。

2. Packer M. 射血分数在心力衰竭患者中的效用和局限性。J Am Coll Cardiol. 2020;75(20):2656-2661。

3. Shah SJ, Borlaug BA, Kitzman DW, 等. 射血分数保留的心力衰竭研究优先事项:国家心脏、肺和血液研究所工作组总结。Circulation. 2020;141(9):e615-e623。