ハイライト

- ビタミンCの補給が、ビタミンCの摂取量が適切でない健康的な若者において、認知機能のパフォーマンスや主観的なエンゲージメントを測定した結果、精神的活気が有意に改善することが示されました。

- これらの効果は、特にデスルフォビブリオ(Desulfovibrio)の減少に伴う全身性炎症の減少と関連する腸内細菌群の特定の変化によって仲介されています。

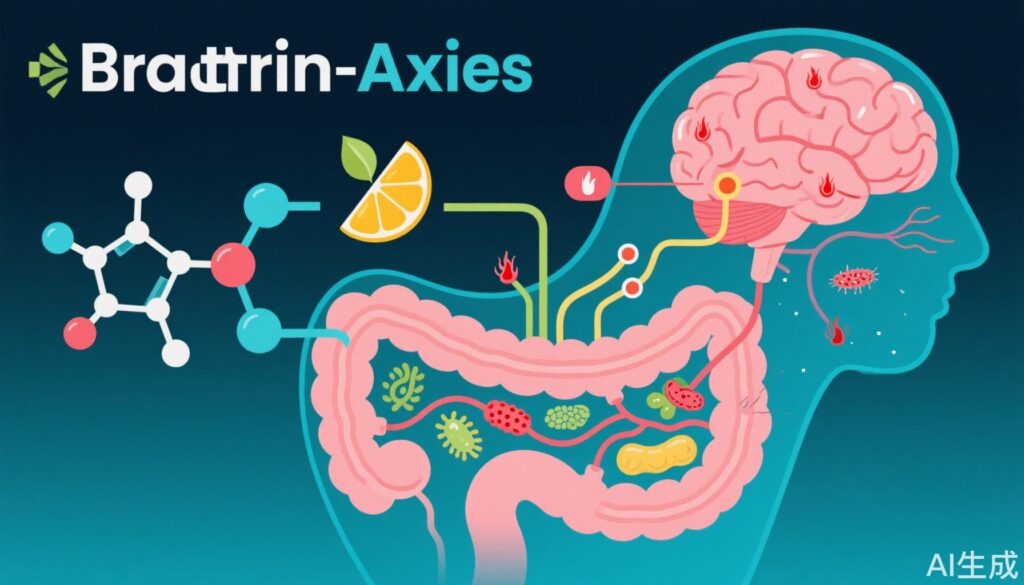

- この研究は、栄養、腸内細菌叢の構成、心理的幸福感を結びつける新たな腸-脳-免疫メカニズムを強調しています。

研究の背景と疾患負担

栄養、腸内細菌叢、メンタルヘルスの双方向の関係は、統合医療の最前線として注目を集めています。発展途上国だけでなく先進国でも一般的なビタミンCの摂取量不足は、疲労感、認知機能の低下、仕事へのエンゲージメントの低下と関連しています。ビタミンCの既知の抗酸化作用にもかかわらず、その腸-脳軸への影響とその後のメンタルヘルスの結果は未だ十分に定義されていません。これらのメカニズムを理解することで、高職業的・生活上のストレスを経験する若者層の認知活力と全体的な幸福感を支える新たな介入法が開発される可能性があります。

研究デザイン

本研究は、血清ビタミンCレベルが50 μM未満の20-39歳の健康的な若者を対象とした無作為化二重盲検プラセボ対照試験でした。参加者(n = 40;ビタミンCグループ、n = 21;プラセボグループ、n = 19)は、4週間、1日に2回500 mgのビタミンCまたはプラセボを投与されました。主要な目的は、ビタミンCの補給が精神的活気指標(ストループテストのパフォーマンス、仕事へのエンゲージメント、血清BDNFレベル)に及ぼす影響を決定し、これらの影響を仲介する腸内細菌叢と免疫マーカーの役割を探索することでした。腸内細菌叢のプロファイルは16S rRNAシーケンスで特徴付けられ、血清微生物代謝産物、サイトカイン、神経伝達物質は高度な免疫アッセイと質量分析で定量され、周辺血液単球サブセットは蛍光活性化細胞選択法で評価されました。

主要な知見

ビタミンCが腸内細菌叢を変化させる

ビタミンCの補給は、全般的な微生物多様性のアルファ多様性やベータ多様性に有意な変化をもたらさなかったものの、対象解析では4つの細菌群で時間×群の交互作用が有意に認められました。これらは3つのグラム陽性菌(バチルス科、ビフィドバクテリウム属、アナエロトランクス属)と1つのグラム陰性菌(デスルフォビブリオ属)です。特に、ビタミンC群ではバチルス科(L2FC = 0.376 vs. -1.275, p = 0.027)とアナエロトランクス属(L2FC = 0.576 vs. -0.638, p = 0.034)がプラセボ群よりも有意に増加しました。一方、デスルフォビブリオ属はビタミンCの補給によって有意に減少(L2FC = -0.009 vs. 0.238, p = 0.023)し、プラセボ群での増加を打ち消しました。

機能的微生物経路と代謝産物

予測的な機能解析では、ビタミンCによる微生物群の変化が、血清代謝産物の変化によって検証された主要な微生物代謝経路に対応していることが示唆されました。これらの経路には、エンター・ダウドロフ経路、ポリアミン生合成II、アルギニン-ポリアミン生合成が含まれます。相関解析では、これらの微生物変化が認知テストの反応時間の改善、自覚的な疲労感の減少、血清BDNF(神経可塑性のマーカー)の増加などの精神的活気指標の改善と関連していることが示されました。

腸内細菌叢の変化と精神的活気の関連

ビタミンC群内のサブグループ解析では、腸内微生物変化の程度に基づいてレスポンダーとノンレスポンダーを区別しました。特に、デスルフォビブリオ属の顕著な減少が、精神的活気に最大の改善を経験した人々の特徴であることが明らかになりました。この知見は、デスルフォビブリオ属が栄養介入に対する心理的反応を予測する潜在的な微生物マーカーであることを示唆しています。

免疫効果と炎症

ビタミンCの補給は、LBP(LPS誘導炎症の増幅因子)のレベル低下や周辺単球サブセットと血清サイトカイン(IL-6、IL-8、IL-10、IFN-γ、TNF-α)の調整によって、炎症反応の抑制をもたらしました。これらの免疫学的変化は、特にデスルフォビブリオ属の減少が最も大きかった参加者において顕著であり、微生物叢の変化と免疫状態との直接的な関連を示唆しています。

専門家のコメント

本研究は、ビタミンCが単に直接的な抗酸化作用だけでなく、腸内細菌叢の特定の変化と炎症の軽減によって、精神的活気に有益な影響を及ぼす強固なメカニズム的証拠を提供しています。デスルフォビブリオ属が炎症性状態と関連していることから、この属が認知機能や心理的便益の媒介因子であることが特に注目に値します。試験のサンプルサイズの少なさや短期間の制約があるものの、その厳密な設計と多オミックスプロファイリングの統合は、栄養ニューロサイエンス研究の新たな基準を設定しています。今後の研究では、長期的な結果、他の微量栄養素との相乗効果、デスルフォビブリオ属を対象とした介入が、認知機能の低下や気分障害のリスクが高い広範な人口集団に利益をもたらすかどうかを探索すべきです。

結論

ビタミンCの補給は、ビタミンCの摂取量が適切でない若者の精神的活気を、主にプロ炎症性デスルフォビブリオ菌の減少を含む新たな腸-脳-免疫メカニズムを通じて向上させます。これらの結果は、腸内細菌叢を栄養介入によるメンタルヘルスや認知機能の改善における仲介因子および治療ターゲットとして考慮することの重要性を強調しています。ビタミンCの摂取量の定期的な評価と個別化された補給戦略は、リスクのある人口集団の心理的幸福感を支える簡単で低リスクなアプローチを提供する可能性があります。

参考文献

1. Sim M, Hong S, Jung MH, Choi EY, Hwang GS, Shin DM, Kim CS. Gut microbiota links vitamin C supplementation to enhanced mental vitality in healthy young adults with suboptimal vitamin C status: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Brain Behav Immun. 2025 Aug;128:179-191. doi: 10.1016/j.bbi.2025.03.032. Epub 2025 Apr 3. PMID: 40187667.

2. Ochoa-Repáraz J, Kasper LH. The second brain: Is the gut microbiota a link between obesity and central nervous system disorders? Curr Obes Rep. 2016;5(1):51-64.

3. Mayer EA, Tillisch K, Gupta A. Gut/brain axis and the microbiota. J Clin Invest. 2015;125(3):926-938.

4. Smith K, Zubair N, Bissell P. Vitamin C status and mental health in young adults: prevalence and potential mechanisms. Nutrients. 2022;14(2):384.