亮点

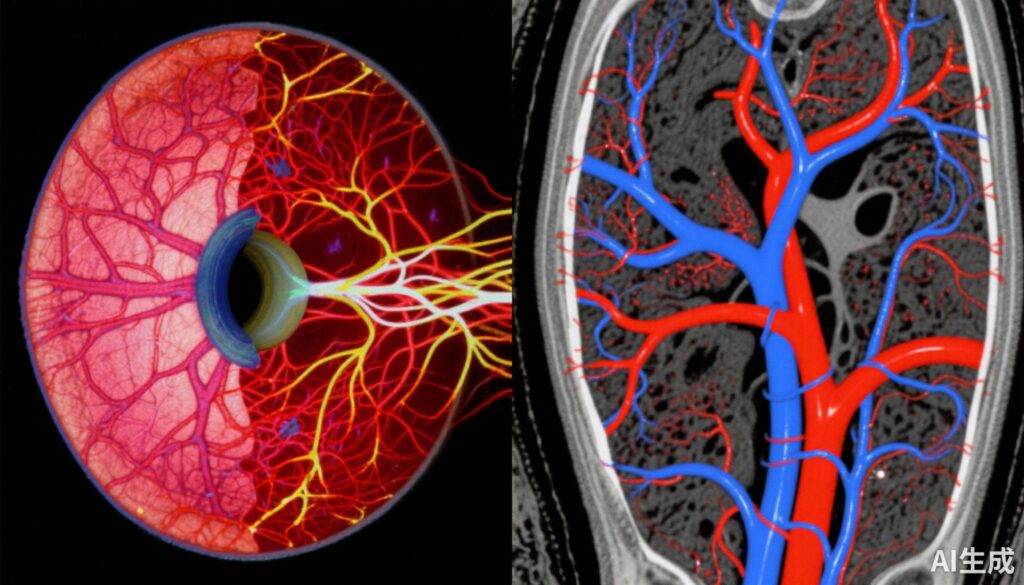

来自首尔峨山医疗中心的这项研究表明,通过光学相干断层扫描血管成像(OCTA)评估的视网膜旁黄斑区血管密度(PFVD)降低与无症状个体的亚临床冠状动脉疾病(CAD)显著相关。浅层毛细血管丛(SCP)密度在预测冠状动脉粥样硬化负荷方面优于深层毛细血管丛(DCP)。结合PFVD指标与传统心血管风险因素可以提高对阻塞性和严重CAD的识别,为早期检测和风险分层提供有希望的辅助生物标志物。

研究背景和疾病负担

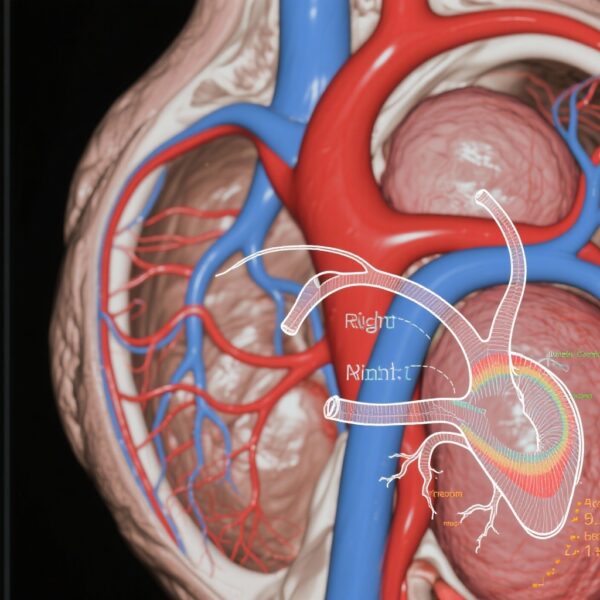

冠状动脉疾病仍然是全球致病和致死的主要原因之一,通常在临床上表现为心肌梗死或突发性心脏死亡之前无声进展。亚临床冠状动脉粥样硬化的早期检测可以实现预防干预,但主要依赖于冠状动脉计算机断层扫描血管造影(CTA)或侵入性冠状动脉造影等影像学手段,这些方法存在成本、辐射暴露和可及性等限制。

视网膜是系统性微血管健康的独特窗口,与脑部和冠状血管共享胚胎学和生理学特性。光学相干断层扫描血管成像(OCTA)是一种无创成像技术,可以绘制视网膜微血管网络,无需注射染料即可量化血管密度。包括高血压、糖尿病和中风在内的系统性疾病已显示出视网膜微血管的并发改变,但OCTA参数是否可以可靠地作为冠状动脉粥样硬化的替代标志物仍不确定。

研究设计

这项横断面队列研究纳入了2015年10月至2020年12月期间在首尔峨山医疗中心自我转诊参加健康筛查项目的1286名心血管风险升高的无症状成年人。参与者接受了冠状动脉CTA以评估冠状动脉钙化评分(CACS)、冠状动脉斑块的存在和亚型、阻塞性冠状动脉疾病(CAD)以及严重程度指数如节段狭窄评分(SSS)和节段受累评分(SIS)。眼科检查包括OCTA成像以量化视网膜毛细血管丛中的浅层和深层旁黄斑区血管密度(PFVD)。

主要目标是在调整年龄、性别、吸烟、高血压、糖尿病和血脂谱等传统心血管风险因素后,评估视网膜PFVD参数与冠状动脉粥样硬化指标之间的关联。数据分析时间为2021年1月至2025年5月。

关键发现

分析包括1286名参与者(平均年龄64.2 ± 9.9岁;女性占37.5%)的1286只眼睛。冠状动脉钙化评分、斑块患病率和CAD严重程度在浅层和深层PFVD下降的四分位数中显著增加。

在连续变量分析中,浅层毛细血管丛的OCTA指标与CACS、受影响冠状动脉数量、SSS和SIS表现出最强的负相关。浅层PFVD最低四分位数的参与者与最高四分位数的参与者相比,调整后的阻塞性CAD(aOR 2.91;95% CI 1.83–4.73)、严重CAD(aOR 3.30;95% CI 1.55–7.91)和更高的狭窄评分显著升高。深层PFVD也观察到了类似但不那么明显的关系。

重要的是,将PFVD建模为连续变量显示了与CAD负荷的线性负相关关系,支持剂量依赖性的预测潜力。将PFVD纳入多变量风险预测模型提高了对严重和阻塞性CAD的区分能力,反映在曲线下面积(AUC范围0.77–0.79)的增加,浅层丛指标优于深层丛指标。

专家评论

这项研究推进了视网膜血管成像作为系统性动脉粥样硬化疾病的替代标志物的概念。视网膜微血管密度降低与冠状动脉粥样硬化的显著关联突显了共同的病理生理机制,如微血管内皮功能障碍、炎症和血管重塑。

虽然横断面设计无法推断因果关系,但结果在多个冠状动脉疾病指标中稳健,并调整了主要混杂因素。未来前瞻性研究需要评估纵向预测效用以及视网膜OCTA变化是否先于临床CAD事件。

浅层毛细血管丛密度优于深层毛细血管丛指标的优越表现可能反映了视网膜微血管层的不同易感性或信号质量差异。操作者独立且可重复的OCTA测量增强了临床可行性。

然而,研究结果的普遍性仅限于参加健康筛查的高血管风险亚洲人群,外部验证是必要的。OCTA在眼科诊所外的心血管筛查范式中的可及性和成本障碍也值得考虑。

结论

通过OCTA测量的视网膜旁黄斑区血管密度降低与心血管风险升高的无症状个体的亚临床冠状动脉粥样硬化独立相关。这种无创的视网膜成像标志物补充了传统风险因素,有助于提高亚临床CAD负荷的识别,具有指导靶向冠状动脉评估和预防策略的潜在用途。将视网膜微血管评估整合到心血管风险分层中代表了一个连接眼科和心脏病学的有前景的前沿领域。

需要进一步的纵向和多中心研究来验证这些发现在不同人群中的适用性,探索机制途径,并建立心血管风险筛查的标准OCTA协议。

参考文献

Yang JM, Yang DH, Lee SW, Kwak J, Lee Y, Kim YJ, Lee JY, Sung KR, Yoon YH. Subclinical Coronary Atherosclerosis and Retinal Optical Coherence Tomography Angiography. JAMA Cardiol. 2025 Sep 17:e253036. doi: 10.1001/jamacardio.2025.3036. Epub ahead of print. PMID: 40960791; PMCID: PMC12444650.

Patton N, Aslam T, MacGillivray T, Pattie A, Deary IJ, Dhillon B. Retinal vascular image analysis as a potential screening tool for cerebrovascular disease: a rationale based on homology between cerebral and retinal microvasculatures. J Anat. 2005 Jul;206(4):319-48. doi: 10.1111/j.1469-7580.2005.00409.x.

Tu W, Li J, Huang Y, et al. Correlation between Retinal Microvascular Abnormalities and Coronary Artery Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2020;9(4):e014138. doi:10.1161/JAHA.119.014138.

de Carlo TE, Romano A, Waheed NK, Duker JS. A review of optical coherence tomography angiography (OCTA). Int J Retina Vitreous. 2015 Sep 7;1:5. doi: 10.1186/s40942-015-0005-8.