背景

肝硬化门脉高压(CPH)是肝硬化的严重并发症,其特征是门静脉压力升高,导致全球范围内显著的发病率和死亡率。尽管临床管理CPH传统上侧重于血流动力学和肝功能参数,但新证据表明,肠道菌群——居住在胃肠道内的复杂微生物群落——是肝病进展的关键因素。肠道菌群组成和功能的改变,通常称为失调,已与慢性肝病中的系统性炎症、内毒素血症和免疫失调相关。然而,肠道菌群在CPH病理生理和进展中的具体作用仍不够明确。

研究设计和方法

在张等(2025年)最近的一项研究中,全面评估了106名参与者(包括35名被诊断为肝硬化门脉高压的患者和71名无CPH的对照患者)的肠道微生物和代谢谱。粪便样本进行了宏基因组(16S rRNA测序和宏基因组分析)和代谢组评估,以阐明与CPH相关的结构和功能变化。

为了探讨因果关系,研究团队采用了体内小鼠模型,包括来自人类供体的粪便菌群移植(FMT)、特定CPH特征细菌(Veillonella nakazawae)的移植以及抗生素治疗干预,同时通过N-二甲基亚硝胺(DEN)诱导化学性CPH。

主要发现

1. 微生物多样性和组成的改变:与对照组相比,CPH患者的肠道微生物多样性显著降低,这是失调的标志。

2. 致病菌的富集和保护性细菌的减少:值得注意的是,LPS产生菌的丰度增加,这些细菌可以通过内毒素释放加剧系统性炎症,同时抗炎和维持稳态的微生物种群减少。

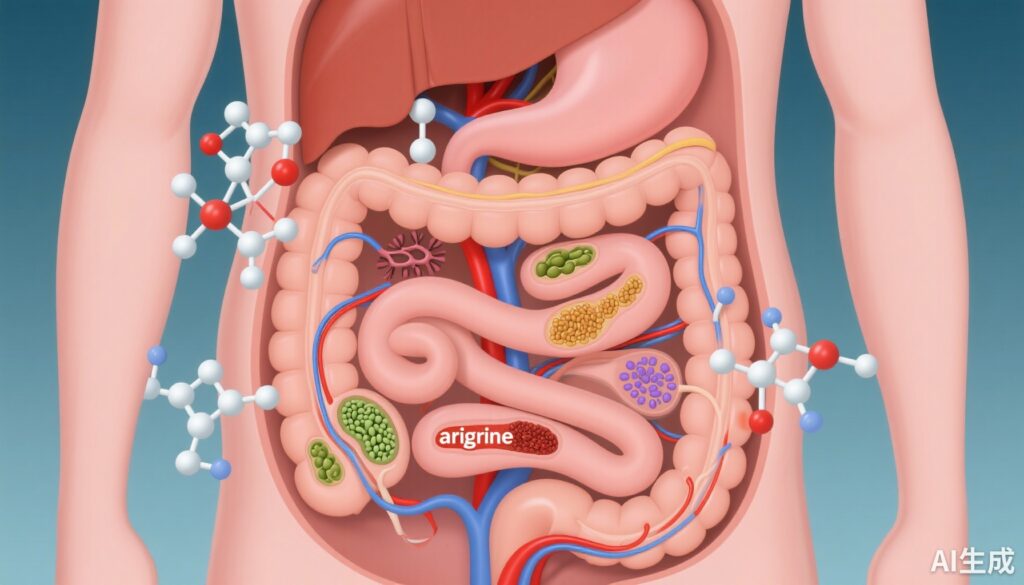

3. 代谢变化:代谢组分析显示粪便代谢物模式紊乱,精氨酸生物合成和一氧化氮(NO)生成途径显著中断。这些代谢变化具有机制相关性,因为NO是调节门静脉阻力和血流的关键血管扩张剂。

4. 在疾病进展中的功能意义:将CPH患者的肠道菌群移植到小鼠模型中加重了门脉高压及相关病理参数。此外,靶向移植Veillonella nakazawae(一种CPH相关的机会性物种)加剧了疾病特征。

5. 抗生素干预的治疗潜力:在DEN诱导的CPH小鼠模型中使用抗生素显著减轻了门脉压力升高和炎症标志物,表明菌群调节可以有益地影响CPH进展。

专家评论

这项研究表明,以微生物多样性丧失和促炎细菌丰富为特征的失调直接参与了肝硬化门脉高压的发病机制和进展。观察到的精氨酸和一氧化氮代谢失衡进一步将肠道微生物生态系统与CPH中关键的血管和炎症改变联系起来。

从机制上看,LPS产生菌的增加可能促进系统性内毒素血症,加剧肝脏炎症和纤维化进展,从而加重门脉高压。Veillonella nakazawae作为致病介质的鉴定引入了一个潜在的微生物靶点用于治疗干预。

然而,研究结果应考虑某些限制,包括相对较小的样本量和人类微生物组的复杂性,这可能限制直接的临床转化。未来的研究必须阐明精确的微生物机制,并在更大的临床队列中评估基于微生物组的疗法,如益生菌、益生元或选择性抗生素。

结论

张等采用的综合方法揭示了肠道菌群变化通过调节炎症和代谢通路与肝硬化门脉高压进展密切相关。这些见解不仅增强了对CPH病理生理的理解,还突显了肠道微生物组作为有希望的治疗目标。个性化微生物组干预可能成为常规治疗的辅助策略,以缓解门脉高压并改善肝硬化患者的预后。

参考文献

张Q, 崔J, 侯Y, 等. 肝硬化门脉高压中的肠道菌群和代谢变化:对疾病进展的意义. Aliment Pharmacol Ther. 2025年10月2日. doi: 10.1111/apt.70392. Epub提前出版. PMID: 41035378.

Albillos A, de Gottardi A, Rescigno M. 肠-肝轴在肝病中的病理生理基础及治疗意义. J Hepatol. 2020;72(3):558-577.

Tripathi A, Debelius J, Brenner DA, 等. 肠-肝轴及其与微生物组的交集. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;15(7):397-411.

Wiest R, Lawson M, Geuking M. 肝硬化中的病理性细菌移位. J Hepatol. 2014;60(1):197-209.