亮点

– APOE ε4 等位基因(rs429358)与帕金森病(PD)患者的生存率显著降低相关,且与痴呆的存在与否无关。

– 在一个大型白人欧洲 PD 患者队列中进行的时间事件全基因组分析确定了 APOE ε4 是一个对患者生存产生负面影响的遗传决定因素。

– 在 PD 相关应激条件下表达 APOE ε4 的细胞模型显示细胞活力降低、线粒体功能障碍、DNA 损伤增加以及通过 PERK 通路激活内质网(ER)应激。

– 这些发现揭示了 APOE ε4 可能通过影响 PD 进展和患者死亡率而超出认知衰退的生物学机制。

研究背景

帕金森病(PD)是一种以运动症状和一系列非运动并发症(包括痴呆)为特征的进行性神经退行性疾病。PD 患者的预期寿命通常比普通人群低。PD 患者之间的生存差异可能很大,受多种临床和遗传因素的影响。尽管痴呆是已知的主要不良预后指标,但特定遗传变异在调节 PD 生存方面的作用尚未完全阐明。APOE ε4 等位基因是阿尔茨海默病和认知障碍的已知遗传风险因素,被认为可能影响 PD 预后,但其是否独立于痴呆影响生存仍不清楚。

研究设计

这项研究包括来自英国生物银行队列的 3,940 名无关的白人欧洲 PD 患者,其中 2,365 名在世,1,575 名已故。在已故患者中,503 名将 PD 登记为主要死因,423 名为次要死因。采用带有鞍点近似的 Cox 比例风险回归模型进行了全基因组时间事件分析,以识别与生存时间相关的遗传变异。主要分析集中在三个队列:(I)PD 为主要死因;(II)PD 为首要或次要死因;(III)PD 患者的全因死亡率。此外,在体外使用过表达不同 APOE 同工型的 SH-SY5Y 神经母细胞瘤细胞,暴露于鱼藤酮以模拟 PD 相关的线粒体应激,研究了 APOE ε4 的效应。使用各种检测方法,包括细胞活力、流式细胞术、免疫荧光和 Western 印迹,来描述细胞效应和潜在途径。

关键发现

与生存相关的遗传关联: 定义 APOE ε4 等位基因的 rs429358 变异在所有三个队列中均显示出与 PD 患者生存率降低显著且具有全基因组意义的关联(P < 1.6 × 10-8)。多变量 Cox 模型显示,临床诊断的痴呆和 APOE ε4 基因型都是显著的、独立的生存缩短预测因子。痴呆导致的风险比(HR)> 2,表明死亡风险增加一倍以上,而携带 APOE ε4 与适度但显著的 HR > 1.2 相关。

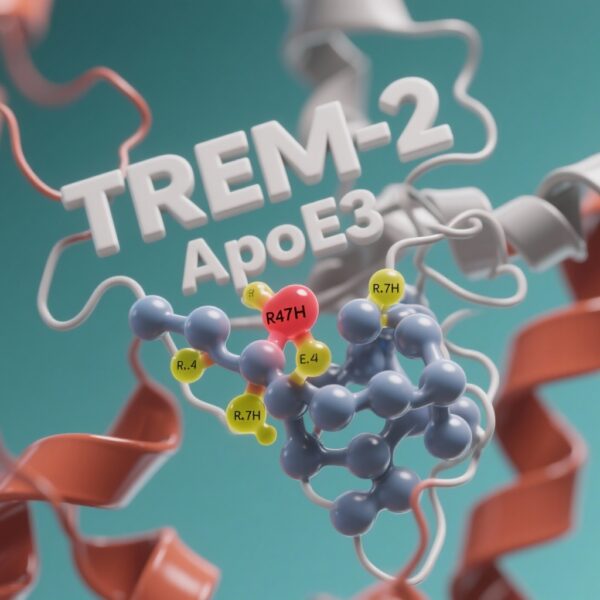

APOE ε4 效应的细胞机制: 在 SH-SY5Y 细胞模型中,表达 APOE ε4 同工型在鱼藤酮诱导的应激下选择性地降低了细胞活力,这模拟了 PD 中观察到的线粒体功能障碍。这种减少在表达其他 APOE 同工型的细胞中未见,表明等位基因特异性易感性。同时,APOE ε4 表达与线粒体功能受损相关,表现为线粒体膜电位和 ATP 产量降低、DNA 损伤标记物增加以及内质网应激激活,特别是通过 PERK(RNA 样内质网激酶)信号通路。这些分子紊乱可能加剧神经元损伤并独立于痴呆病理学促进神经退行性变。

专家评论

该研究有力地突显了 APOE ε4 作为影响帕金森病生存的遗传因素,增加了我们对其在痴呆风险之外的理解的重要维度。大型、特征良好的队列和严格的全基因组统计方法增强了研究结果的有效性。将人类遗传数据与细胞机制验证相结合增强了生物学可信度。

然而,一些局限性值得注意。研究人群仅限于白人欧洲血统,可能影响对其他种族群体的推广。此外,虽然体外模型再现了关键的 PD 相关应激,但不能完全代表复杂的体内神经元环境。未来的研究应纳入纵向临床数据、生物标志物和更多样化的群体。潜在的治疗意义包括针对 APOE ε4 携带者的线粒体和内质网应激通路以改善预后。

结论

这一全面分析提供了令人信服的证据,证明 APOE ε4 等位基因独立于其对痴呆的影响而对帕金森病患者的生存产生不利影响。该等位基因与线粒体功能障碍和内质网应激的关联可能是增强神经元脆弱性和加速疾病进展的基础。这些见解促使在预后评估中考虑 APOE ε4 状态,并开发旨在调节 PD 中细胞应激通路的个性化治疗策略。

资助与注册

原研究得到了多项研究资助的支持,详见 Wang 等(2025)的出版物。该工作利用了英国生物银行的数据,遵循批准的访问协议。

参考文献

Wang Z, Li L, Xu Q, Pan H, Wang Y, Long Q, Huang Y, Dai Y, Zhang S, Zhou Q, Zhao G, Li B, Tang B, Qiu J, Li J. APOE ε4 等位基因影响帕金森病患者的生存,独立于痴呆。J Transl Med. 2025 年 10 月 14 日;23(1):1094. doi: 10.1186/s12967-025-07169-9. PMID: 41088299;PMCID: PMC12522874。