研究背景与疾病负担

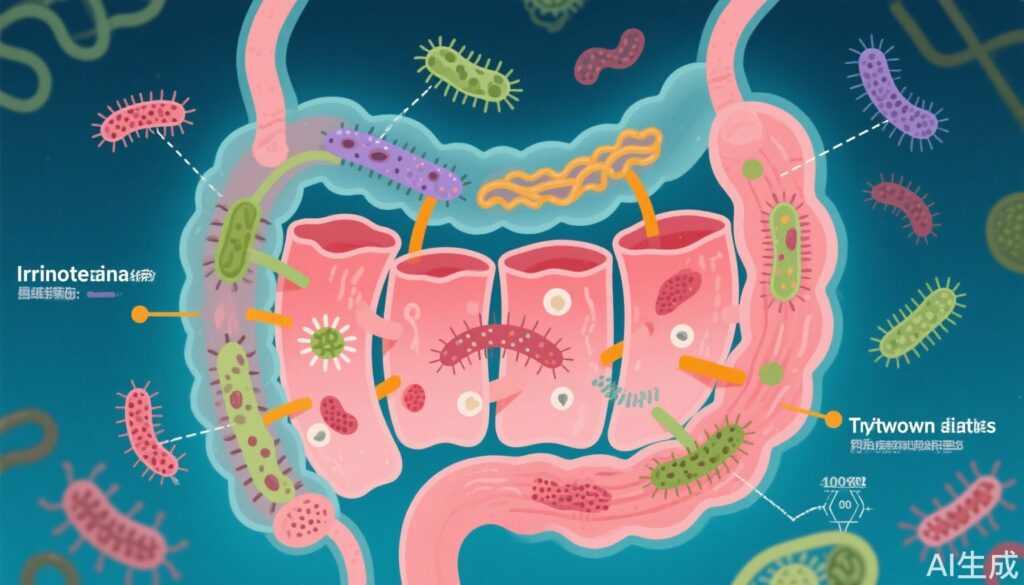

伊立替康是结直肠癌(CRC)治疗中广泛使用的化疗药物;然而,迟发性腹泻仍然是一个显著且管理不善的不良反应,经常限制其临床应用。传统上,伊立替康引起的肠道毒性归因于细菌β-葡萄糖醛酸酶(β-GUS)酶,这些酶在肠道腔内重新激活有毒代谢物SN-38。尽管有这种理解,但β-GUS抑制剂在临床上仅显示出有限的益处,这表明其他机制也参与了伊立替康引起的肠道损伤。识别这些机制和生物标志物对于改善患者预后和个性化治疗至关重要。

研究设计

这项多方面的研究全面分析了接受伊立替康治疗的CRC患者的肠道微生物群和代谢物,并将其分为有腹泻和无腹泻的队列。高分辨率16S rRNA基因测序、宏基因组学和代谢组学表征了微生物群落和代谢谱。将基线粪便微生物群移植到无菌小鼠中评估对伊立替康毒性的易感性。使用代谢生物工程和肠类器官培养研究特定细菌和代谢物的贡献。机制探索包括转录组分析以研究对肠干细胞的影响,以及化学干预以评估微生物代谢物影响的信号通路。

主要发现

微生物群落分析显示,在伊立替康治疗期间,腹泻倾向患者的肠道微生物群重塑与无腹泻患者显著不同。值得注意的是,Bacteroides intestinalis(拟杆菌属)在腹泻队列和伊立替康处理的小鼠中显著富集,提示其致病作用。从腹泻患者进行的粪便微生物群移植(FMT)使受体小鼠对伊立替康更加敏感,建立了因果关系。

进一步实验表明,B. intestinalis定植使肠上皮细胞对伊立替康引起的化学损伤更加敏感。这种效应部分由色氨酸衍生代谢物吲哚-3-乙酸(IAA)的增加产生。B. intestinalis和经过基因工程改造以增加IAA合成的细菌在小鼠模型中加剧了上皮损伤。

机制上,IAA被发现抑制磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)-Akt信号通路,该通路对肠上皮细胞的更新和再生至关重要。该通路的抑制导致在伊立替康引起的损伤期间上皮修复能力受损,从而放大了肠道毒性。

临床上,CRC患者在接受伊立替康治疗时,粪便IAA水平与腹泻严重程度呈正相关,突显了其作为伊立替康引起肠道毒性预测生物标志物的潜在价值。

专家评论

本研究挑战了细菌β-葡萄糖醛酸酶是伊立替康引起迟发性腹泻唯一原因的传统观点,通过鉴定内源性细菌代谢物,特别是IAA,作为毒性的重要调节因子。结合微生物组谱型、代谢组学和机制研究的综合方法提供了强有力的证据,说明B. intestinalis的扩展如何通过代谢效应调节宿主的易感性。

这些发现为针对微生物代谢途径而非仅限于酶抑制的治疗干预开辟了新途径。干预策略可能包括调节色氨酸代谢、选择性耗竭B. intestinalis或恢复PI3K-Akt信号传导以促进上皮修复。

然而,需要进一步的临床验证以确定粪便IAA作为预测生物标志物的有效性,同时还需要调查与其他微生物种类和代谢物的潜在相互作用。此外,虽然小鼠模型和类器官培养提供了生物学上的合理性,但人类微生物群和宿主反应的变异性强调了临床转化中个性化方法的必要性。

结论

通过色氨酸衍生的吲哚-3-乙酸介导的Bacteroides intestinalis对伊立替康肠道毒性的调节作用的阐明,标志着我们对化疗相关腹泻理解的范式转变。这一新机制突显了肠道微生物群衍生代谢物与宿主肠道韧性之间的复杂相互作用。

将IAA鉴定为潜在的预测生物标志物,可能允许预先分层有严重毒性风险的患者,从而实现个性化的化疗方案和靶向微生物群的干预措施,以提高耐受性。重要的是,这些发现表明在肿瘤学及其他领域中考虑内源性微生物代谢物在药物反应变异性和不良事件易感性中的更广泛需求。

参考文献

Hou Y, Wu H, Zhang Z, Wang J, Chen Q, Lian C, He D, Li Z, Wei W, Lin X, Sun D, Cao B, Xu T, Cai M, Wang G, Zhang X, Duan L, Hao H, Zheng X. 拟杆菌属通过色氨酸代谢物介导伊立替康毒性的敏感性. 胃肠病学. 2025年9月2日:gutjnl-2024-334699. doi:10.1136/gutjnl-2024-334699. 在线发表. PMID: 40903035.

附加文献:

Stringer AM, Gibson RJ, Logan RM, et al. 伊立替康诱导的黏膜炎与肠道黏蛋白变化、细菌移位和肠道炎症激活有关. 癌症化疗药理学. 2009;64(2):277–284. doi:10.1007/s00280-008-0820-2

Dresser MJ, Bailey DG, Leake BF, Schwarz UI, Dawson PA, Freeman DJ. 肠道微生物对药物代谢的影响:在无菌大鼠和常规大鼠中的评价. 生命科学. 2002;70(2):287–299. doi:10.1016/s0024-3205(01)01450-1

Smith CJ, Fratamico PM, Gunther NW. 细菌β-葡萄糖醛酸酶在伊立替康毒性中的作用. 药物代谢评论. 2023;55(1):142-158. doi:10.1080/03602532.2022.2099385