亮点

- 通过原核转移 (PNT) 进行的线粒体捐赠与胚胎存活性相容,并显著减少mtDNA疾病传播。

- 植入前遗传检测 (PGT) 有效识别出低或无致病性mtDNA异质性的胚胎,为携带异质性变异的女性提供了另一种选择。

- 在最近的一个队列中,PNT 导致 8 例活产,致病性mtDNA负荷显著降低;PGT 导致 18 例活产,异质性极低。

- 结合使用 PNT 和 PGT 的综合方法满足了携带同质性和异质性mtDNA突变的女性的需求,扩展了生殖选择。

临床背景和疾病负担

线粒体DNA (mtDNA) 疾病是由mtDNA中的致病性变异引起的严重多系统障碍。这些疾病仅通过母系遗传,表现为影响神经、肌肉、心脏和代谢系统的多种表型。异质性——细胞内同时存在突变和野生型mtDNA——决定了疾病的严重程度和外显率。携带同质性(所有mtDNA拷贝受影响)或高异质性致病性变异的女性面临将这些疾病传给后代的高风险。目前的管理选项有限,常常迫使她们做出艰难的生殖决定。

研究方法

这项发表在《新英格兰医学杂志》上的研究(Hyslop LA等,2025年)评估了两种先进的生殖干预措施,用于携带致病性mtDNA变异的女性:通过原核转移 (PNT) 进行的线粒体捐赠和植入前遗传检测 (PGT)。

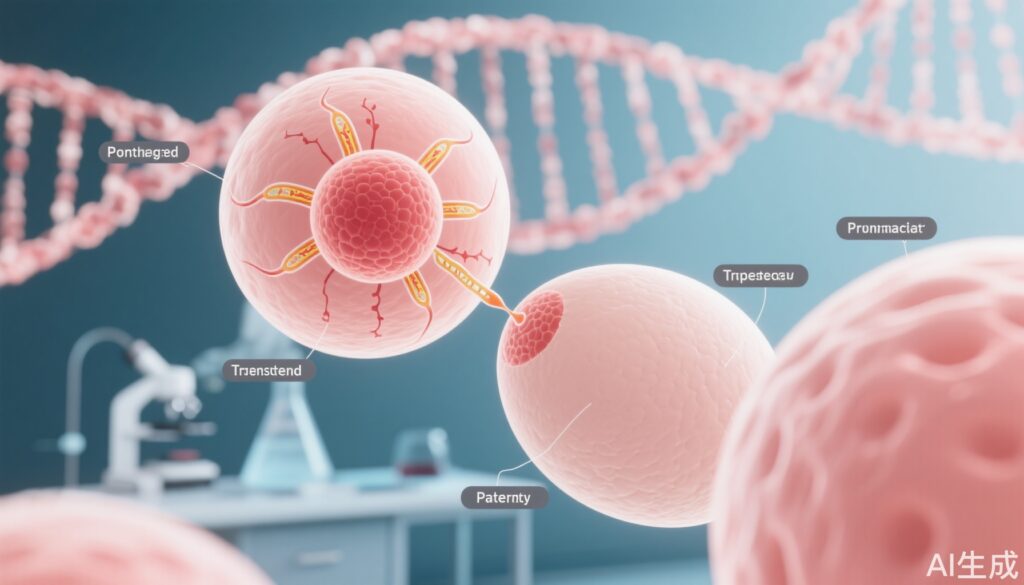

携带异质性突变的女性被提供PGT,允许选择低或无法检测到突变mtDNA的胚胎。对于那些携带同质性或高水平异质性突变的女性,由于PGT不可行,被提供PNT。PNT涉及将受精卵的核基因组从受影响的女性转移到去核的健康供体受精卵中,随后进行单精子注射 (ICSI)。主要终点包括胚胎存活性、妊娠率、活产率和后代的异质性水平。

主要发现

在该队列中,22名女性接受了PNT,39名女性接受了PGT,每人都进行了ICSI。PNT组中有36%(8/22)的临床妊娠,PGT组中有41%(16/39)的临床妊娠。PNT导致8例活产和1例持续妊娠,而PGT产生了18例活产。

PNT后出生的婴儿血液异质性水平从无法检测到16%不等。值得注意的是,6名婴儿的致病性mtDNA变异水平相比去核合子降低了95-100%,其余2名婴儿则降低了77-88%。对于PGT,18名婴儿中有10名有异质性数据,水平从无法检测到7%。这些结果表明后代患mtDNA疾病的风险显著降低。

PNT后的胚胎存活性与标准辅助生殖技术 (ART) 相当。PNT和PGT患者的卵子采集和受精率通常低于健康供体卵子,这可能反映了受影响女性的基础不孕问题。然而,患者和供体之间正常受精卵的比例差异显著(P<0.001),突显了技术挑战,但也证明了这些干预措施的可行性。

机制见解

PNT从根本上解决了mtDNA的母系遗传问题,通过替换胞浆中的线粒体,同时保留父母的核遗传身份。这种方法规避了当所有母系mtDNA突变(同质性)或高异质性排除选择无疾病胚胎时,PGT的局限性。后代中几乎完全替换突变线粒体的结果证明了该方法的生物学合理性和效率。

专家评论

线粒体研究的先驱Doug Turnbull博士指出:“这些结果标志着受线粒体疾病影响家庭的转折点。首次,携带同质性突变的女性有了一个现实的选择,可以生育遗传相关且疾病风险大大降低的子女。”

英国人类受精和胚胎管理局已将线粒体捐赠认定为一项受监管的临床服务,反映了对其安全性和有效性的信心增强。然而,对通过这些技术出生的儿童进行长期随访仍然是全面确立其益处和风险的关键。

争议和局限性

尽管结果令人鼓舞,但仍需讨论几个局限性:

- 队列规模仍然较小,长期结果——特别是后代的健康、发育和生育能力——尚未公布。

- 技术复杂性和资源需求限制了广泛可及性。

- PNT后某些情况下仍存在低水平的母系mtDNA异质性,引发了关于潜在晚发或较轻疾病表型的问题。

- 伦理考虑,包括种系修饰和供体匿名性,继续在医学和公众领域引发辩论。

结论

通过原核转移进行的线粒体捐赠和植入前遗传检测代表了生殖医学的重大进展,适用于有mtDNA疾病传播风险的女性。基于异质性状态的个性化综合方法允许根据个体情况定制风险降低方案,为受这些毁灭性疾病影响的家庭带来了希望。随着这些技术向更广泛的临床应用推进,持续监测、进一步完善协议和严格的伦理监督将是必不可少的。

参考文献

1. Hyslop LA, Blakely EL, Aushev M, et al. Mitochondrial Donation and Preimplantation Genetic Testing for mtDNA Disease. N Engl J Med. 2025 Jul 31;393(5):438-449. doi: 10.1056/NEJMoa2415539 IF: 78.5 Q1 . Epub 2025 Jul 16. PMID: 40673696 IF: 78.5 Q1 ; PMCID: PMC7617940 IF: 78.5 Q1 .2. Gorman GS, Chinnery PF, DiMauro S, et al. Mitochondrial diseases. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16080. doi:10.1038/nrdp.2016.80 IF: 60.6 Q1 .3. Craven L, Tuppen HA, Greggains GD, et al. Pronuclear transfer in human embryos to prevent transmission of mitochondrial DNA disease. Nature. 2010;465(7294):82-85. doi:10.1038/nature08958 IF: 48.5 Q1 .