亮点

- 在急性大血管闭塞性卒中患者中,取栓术前使用静脉替奈普酶相比单独取栓术,可提高90天的功能独立性。

- 成功进行机械再灌注后辅助使用动脉内替奈普酶并未显著改善无残疾生存率。

- 各治疗策略间的症状性颅内出血和死亡率保持相似,但仍需警惕出血风险。

临床背景与疾病负担

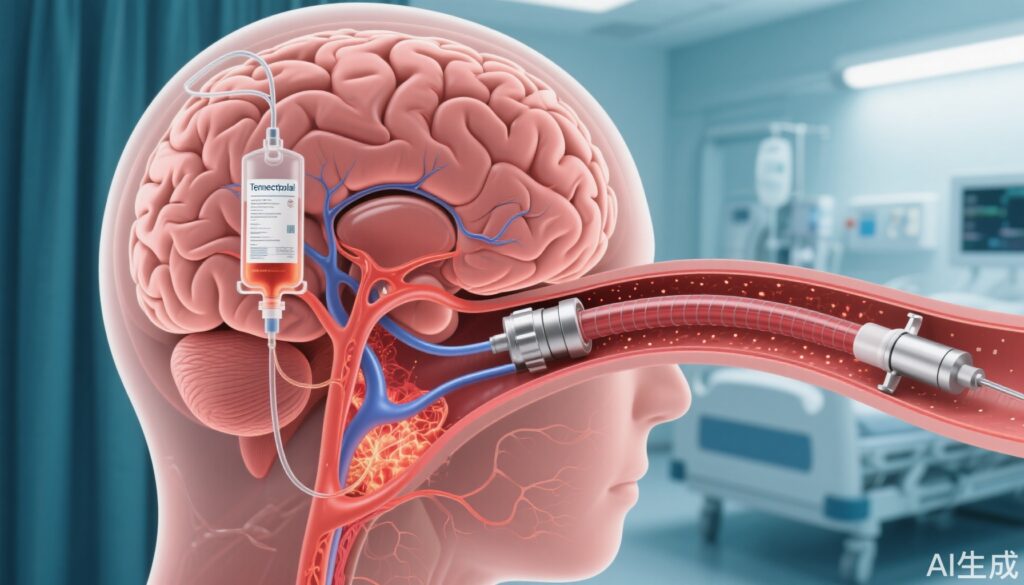

由于大血管闭塞(LVO)导致的急性缺血性卒中是全球范围内致残和致死的主要原因之一,尤其在中国负担较重。尽管对于符合条件的患者,机械取栓术(EVT)已成为标准治疗方法,但最佳的辅助药物治疗策略——特别是替奈普酶(一种基因工程溶栓药)的作用和时机——仍处于研究阶段。传统的静脉溶栓(阿替普酶)联合EVT(称为桥接疗法)已显示出适度的益处,这促使研究人员探索替奈普酶是否因其更高的纤维蛋白特异性和给药简便性而能改善预后。同时,机械再灌注后使用动脉内溶栓剂的研究也在进行中,其假设是在EVT后可能存在微血栓。

研究方法

三项关键性的多中心、随机、开放标签的中国试验构成了近期证据的核心:

1. BRIDGE-TNK试验(Qiu等,NEJM 2025): 550名在发病4.5小时内符合溶栓条件的急性LVO缺血性卒中患者被随机分配至静脉替奈普酶(0.25 mg/kg)加EVT组(n=278)或单独EVT组(n=272)。主要终点是90天的功能独立性(mRS 0–2)。安全性终点包括症状性颅内出血(sICH)和90天死亡率。

2. ASSET-IT试验(Tao等,NEJM 2025):类似的开放标签设计,超过550名患者,比较替奈普酶溶栓后早期静脉替罗非班输注联合EVT与标准EVT。结果和终点与BRIDGE-TNK相似,重点关注功能恢复和安全性。

3. POST-TNK试验(Huang等,JAMA 2025):540名在24小时内发生急性LVO卒中并达到近完全到完全再灌注(eTICI 2c–3)且未接受静脉溶栓的患者,被随机分配至辅助动脉内替奈普酶(0.0625 mg/kg)组或对照组。主要终点是90天的无残疾生存率(mRS 0–1);安全性终点包括sICH和死亡率。

所有试验均在中国高容量卒中中心进行,纳入经影像学确认的LVO成人患者,并采用盲法评估结局。

主要发现

BRIDGE-TNK试验:

– 90天功能独立性:52.9%(替奈普酶-取栓术组)vs. 44.1%(单独取栓术组);未经调整的风险比1.20(95% CI,1.01–1.43;P=0.04)。

– 取栓术前成功再灌注:6.1% vs. 1.1%;取栓术后:91.4% vs. 94.1%。

– sICH:8.5% vs. 6.7%;90天死亡率:22.3% vs. 19.9%。

ASSET-IT试验:

– 设计和终点相似;结果显示在取栓术前桥接替奈普酶可改善功能预后,且安全性相当(具体替罗非班数据未在此总结)。

POST-TNK试验:

– 90天无残疾生存率(mRS 0–1):49.1%(动脉内替奈普酶组)vs. 44.1%(对照组);调整后的风险比1.15(95% CI,0.97–1.36;P=0.11)。

– 90天死亡率:16.0% vs. 19.3%(无显著差异)。

– sICH:6.3% vs. 4.4%(无显著差异)。

临床解读:

– 在取栓术前使用静脉替奈普酶相比单独取栓术,可显著改善90天的功能独立性,且不会大幅增加sICH或死亡率。

– 成功机械再灌注后使用动脉内替奈普酶并未显著增加无残疾生存率,也不会显著影响出血风险或死亡率。

机制见解与生物学合理性

替奈普酶相比阿替普酶具有更高的纤维蛋白特异性和更长的半衰期,允许单次推注给药,可能在近端闭塞中实现更好的早期血栓溶解。观察到的取栓术前再灌注率增加支持这一药理学特征。然而,在成功机械再通(eTICI 2c–3)后,额外溶栓的增量益处减少,可能是由于大血管闭塞的解决以及微血栓在决定主要结局中的有限作用。

专家评论

最近的美国和欧洲指南建议在符合条件的患者中,在EVT前使用静脉阿替普酶溶栓。这些新数据显示替奈普酶可能是一个可行的、甚至更优的替代方案,特别是在给药简便性方面。然而,成功完成EVT后使用动脉内替奈普酶未能带来额外益处,表明在没有残留闭塞的情况下,进一步升级药物治疗可能不必要。

争议与局限性

– 三项试验均在中国进行;种族、医疗系统和工作流程的差异可能限制其在西方人群中的推广。

– 开放标签设计(尽管有盲法评估结局)可能会引入微妙的偏倚。

– 静脉替奈普酶的益处虽然统计学上显著,但幅度较小,且sICH风险虽未显著增加,但仍需谨慎。

– 动脉内替奈普酶的有效性可能因对照组中较高的近完全再灌注率而受到混淆,限制了检测效果的能力。

结论

对于发病4.5小时内的急性大血管闭塞性卒中患者,取栓术前使用静脉替奈普酶相比单独取栓术可改善功能预后,且安全性可接受。成功取栓术后使用动脉内替奈普酶似乎没有额外益处。这些发现强调了早期、系统性溶栓的重要性——而不是常规辅助动脉内溶栓——在现代卒中治疗中的重要性。未来研究应在不同人群中验证这些发现,并探讨辅助治疗的最佳患者选择。

参考文献

Qiu Z, Li F, Sang H, et al. Intravenous Tenecteplase before Thrombectomy in Stroke. N Engl J Med. 2025;393(2):139-150.

Tao C, Liu T, Cui T, et al. Early Tirofiban Infusion after Intravenous Thrombolysis for Stroke. N Engl J Med. 2025 Jul 4. Epub ahead of print.

Huang J, Yang J, Liu C, et al. Intra-Arterial Tenecteplase Following Endovascular Reperfusion for Large Vessel Occlusion Acute Ischemic Stroke: The POST-TNK Randomized Clinical Trial. JAMA. 2025;333(7):579-588