亮点

- 这是首例报道的无需免疫抑制的异体胰岛细胞移植的人类病例,通过先进的基因编辑技术实现。

- 使用CRISPR–Cas12b和慢病毒转导技术改造免疫逃逸的胰岛细胞,在1型糖尿病患者中表现出功能性胰岛素分泌。

- 移植后12周未观察到免疫排斥或严重不良事件,C肽和葡萄糖反应稳定。

- 该方法可以通过克服主要的安全性和有效性障碍,革新糖尿病和其他自身免疫性疾病的细胞疗法。

研究背景和疾病负担

1型糖尿病(T1D)的特点是胰腺β细胞的自身免疫破坏,导致终身依赖胰岛素并增加严重并发症的风险。胰岛细胞移植在恢复内源性胰岛素生产方面显示出治疗潜力,但受到需要长期免疫抑制的限制。免疫抑制方案存在显著风险,包括感染、恶性肿瘤、肾毒性及代谢副作用,限制了其仅用于特定患者群体。因此,迫切需要能够实现异体胰岛细胞持久植入而无需免疫抑制的策略。

研究设计

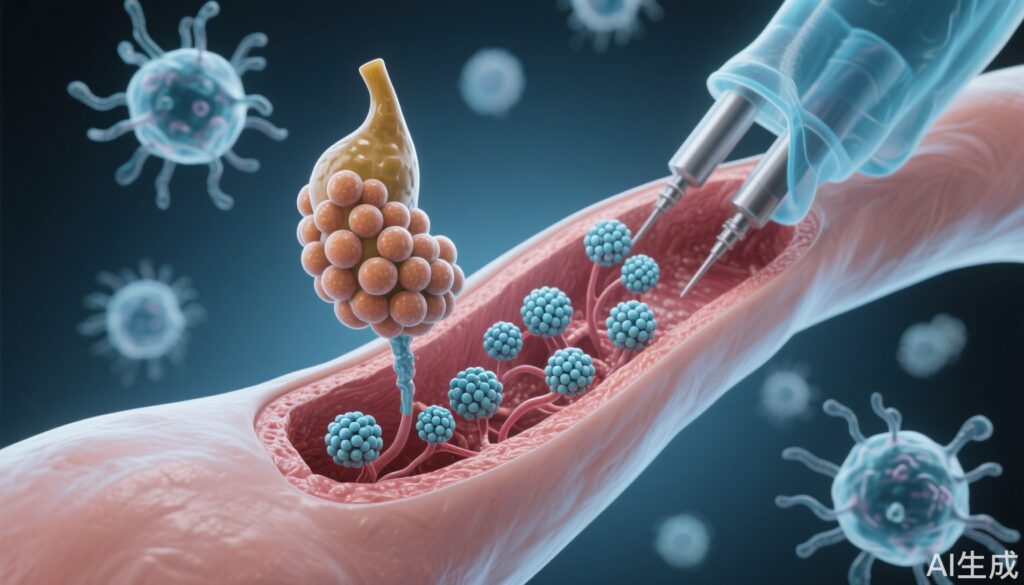

Carlsson及其同事(N Engl J Med, 2025)的这项首次人体、探索性病例报告描述了一名长期患有1型糖尿病的男性接受基因改造异体胰岛细胞移植的情况。关键方面包括:

- 设计:单个受试者,概念验证干预

- 人群:成年男性,已确诊1型糖尿病,内源性胰岛素生产无法检测

- 干预:使用CRISPR–Cas12b和慢病毒载体基因改造以逃避免疫识别的异体供者胰岛细胞,移植到前臂肌肉

- 对照组:无(单臂报告)

- 终点:主要终点:对移植细胞的免疫反应;次要终点:C肽分泌(内源性胰岛素的标志物)、血糖控制和不良事件

关键发现

- 免疫逃逸和移植物存活:移植后12周,受者未表现出任何临床或实验室证据的免疫排斥。免疫学检测显示,没有宿主T细胞或抗体对基因编辑胰岛细胞的反应。值得注意的是,患者在任何时间点均未接受免疫抑制药物。

- 功能结果:C肽水平——内源性β细胞活性的直接生物标志物——可检测且稳定,表明移植物存活并分泌胰岛素。重要的是,C肽在葡萄糖挑战下适当增加,确认了生理性的、葡萄糖响应性胰岛素释放。

- 安全性:随访期间报告了四起不良事件,均不严重且与移植细胞无关。未观察到感染、低血糖或系统性并发症。

- 技术方法:胰岛细胞经过CRISPR–Cas12b编辑以去除关键免疫识别分子(可能包括HLA I类和II类),并通过慢病毒递送促进免疫耐受的因子。选择肌肉部位是因为其血管丰富且便于监测。

专家评论

本研究证明了人类中免疫逃逸的基因编辑胰岛移植的可行性,标志着1型糖尿病治疗的潜在范式转变。如果可扩展且持久,这些方法可以消除对免疫抑制的需求,扩大细胞疗法的可及性并减轻相关风险。

专家意见谨慎乐观。共同作者兼胰岛生物学领域的领导者O. Korsgren博士指出:“虽然这只是单一病例,但无需免疫抑制即可避免排斥反应并保持功能性胰岛素分泌在该领域前所未有。”然而,专家们指出了几个局限性:

- 单个患者的资料:需要更大规模、更长期的研究来确认可重复性、持久性和晚期免疫或致癌风险的缺失。

- 基因编辑风险:尽管CRISPR技术正在迅速发展,但仍需持续警惕脱靶效应和意外免疫原性。

- 转化障碍:扩大细胞制造规模、确保一致的免疫逃逸以及监测免疫逃逸仍然是重大挑战。

鉴于从供者细胞中靶向去除免疫激活信号的合理性,近期的临床前研究表明这些效果具有持久性,但人类免疫系统更为复杂,长期随访至关重要。

结论

这一突破性病例突显了基因编辑、免疫逃逸胰岛移植作为1型糖尿病变革性疗法的前景。缺乏与免疫抑制相关的毒性,加上持续的β细胞功能,代表了重大进展。然而,需要更广泛的研究来建立长期安全性和有效性,并确定其普适性。如果成功,这种方法不仅将重塑糖尿病护理,还将重塑移植医学的格局。

参考文献

1. Carlsson PO, Hu X, Scholz H, Ingvast S, Lundgren T, Scholz T, Eriksson O, Liss P, Yu D, Deuse T, Korsgren O, Schrepfer S. Survival of Transplanted Allogeneic Beta Cells with No Immunosuppression. N Engl J Med. 2025 Aug 4. doi: 10.1056/NEJMoa2503822.

2. Shapiro AM, Pokrywczynska M, Ricordi C. Clinical islet transplantation—state of the art. Nat Rev Endocrinol. 2021 May;17(5):267-287.

3. Deuse T, Hu X, Gravina A, Wang D, Tediashvili G, De C, et al. Hypoimmunogenic cell grafts survive long term in fully immunocompetent allogeneic recipients. Nat Biotechnol. 2019 Aug;37(8):952-963.