ハイライト

- LASCAR-AHF無作為化試験では、低用量静脈内カルペリチドが急性心不全(AHF)患者の2年間の死亡率や入院率に改善をもたらさなかった。

- 日本全国のコホート研究では、カルペリチドを使用した早期AHF治療では、硝酸塩と比較して病院内死亡率が高く、入院期間が長く、費用が増加することが明らかになった。

- カルペリチド使用では、呼吸困難、尿量、バイオマーカーに有意な改善は見られず、腎機能が低下することが多かった。

- カルペリチドをAHFの第一選択の血管拡張薬としてルーチンで使用することは疑問であり、さらなる調査と慎重な臨床使用が必要である。

研究背景と疾患負担

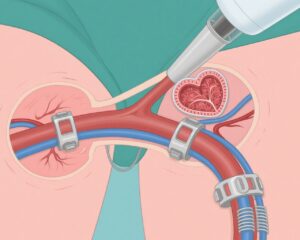

急性心不全(AHF)は、世界的に病院入院と死亡の主要な原因であり、臨床的および経済的な負担が大きい。血管拡張薬は、急性失代償期における前負荷と後負荷を減少させ、症状を軽減し、血液力学を改善するために一般的に使用される。カルペリチドは、再構成ヒト心房ナトリウム利尿ペプチドであり、効果と安全性に関する限られた証拠にもかかわらず、日本で広く使用されている。Nesiritideという関連薬剤は、過去の研究で不利益な結果を示したが、カルペリチドの臨床的利益と長期的な予後の影響は完全には確立されておらず、その使用をガイドする堅固なデータの未充足の需要が存在する。

研究デザイン

カルペリチドのAHF管理における役割に焦点を当てた2つの補完的な研究が分析された:

1. LASCAR-AHF試験:2014年11月から2021年3月まで、日本国内の9施設でAHF患者247人を対象とした多施設、オープンラベル、無作為化比較試験。患者は、72時間の低用量静脈内カルペリチドと標準治療の組み合わせ、または標準治療のみに無作為に割り付けられた。主要エンドポイントは、2年間の全原因死亡または心不全入院の複合エンドポイントであり、二次エンドポイントには72時間までの累積尿量、呼吸困難の重症度、バイオマーカーの変化が含まれた。

2. 全国クレームベースのコホート研究:2012年4月から2014年3月まで、日本国内の808の病院でAHFで入院した患者76,924人を対象とした観察研究。最初の2日以内にカルペリチド(n=33,386)または硝酸塩(n=12,209)を使用した患者が比較された。評価されたアウトカムには、病院内死亡率、入院期間、入院コストがあり、逆確率重み付けを用いて人口統計学的および臨床的変数を調整した。

主要な知見

1. LASCAR-AHF試験の結果

– 主要エンドポイントは、カルペリチド群で29.5%、標準治療群で28.0%の患者で発生し、ハザード比(HR)は1.26(95% CI 0.78–2.06;P=0.827)で、有意な差は見られなかった。

– 72時間までの尿量、呼吸困難スコア、バイオマーカーの変化(脳性ナトリウム利尿ペプチド、システチンC、レニン、アルドステロン、カテコールアミン)などの二次エンドポイントは、両群で同等であった。

– 推定糸球体濾過量(eGFR)の有意な低下がカルペリチド群で観察され(群間差:-3.9 mL/min/1.73 m²;95% CI -7.0 to -0.8)、腎機能障害の可能性が示唆された。

– 試験は、事前終了によるサンプルサイズの不足により、確定的な結論を導くことができなかった。

2. 全国コホート研究の結果

– 統計的バランス調整後、カルペリチド使用は硝酸塩と比較して病院内死亡リスクが有意に高かった(HR 1.49;95% CI 1.35–1.64)。

– カルペリチドを受けた患者は、入院期間が長く(係数 0.062;95% CI 0.048–0.076)、入院コストが高かった(係数 0.024;95% CI 0.010–0.037)。

専門家のコメント

LASCAR-AHF試験は、低用量カルペリチドがAHF患者の長期生存率の向上や再入院の削減に寄与しない重要な無作為化証拠を提供している。しかし、サンプルサイズの制限と早期終了により、結果の解釈には注意が必要である。

全国データベース研究は、カルペリチドの使用が硝酸塩と比較して短期的な臨床的アウトカムとリソース利用の悪化に関連することを補完的に示しており、広く受け入れられている第一選択の血管拡張薬である硝酸塩との比較において、カルペリチドの安全性と費用対効果に対する懸念を提起している。理論的には、カルペリチドの利尿作用と血管拡張作用は、前負荷と後負荷を減少させ、利尿を促進することでAHFに利益をもたらすと考えられる。しかし、治療を受けた患者での腎機能の低下は、腎血行動態の悪化を示唆し、臨床的利益を相殺する可能性がある。

国際的なガイドラインは、不十分な証拠に基づいてカルペリチドの使用を推奨していない。これは、観察データが慎重な使用を示唆していることに一致している。カルペリチドの役割を明確に定義するためには、より広範で、適切にパワリングされた無作為化試験が必要である。医師は、特に腎機能の悪化に注意しながら、カルペリチドを使用する際の潜在的な利益とリスクを慎重に検討すべきである。

結論

日本で広く使用されているにもかかわらず、低用量静脈内カルペリチドは、標準治療に追加した場合、AHF患者の長期死亡率や心不全入院に有意な改善をもたらさなかった。さらに、観察的証拠は、早期入院中に硝酸塩と比較して病院内死亡率の上昇と医療リソース利用の増加を示しており、カルペリチドをAHFケアの第一選択の血管拡張薬としてルーチンで使用することを疑問視している。今後の研究は、利益を得る可能性のある患者サブグループの特定と、腎機能への機序的影響の解明に焦点を当て、急性心不全管理における最適な治療戦略を確立するべきである。

参考文献

1. Honda S, Nagai T, Honda Y, et al. Effect of low-dose administration of carperitide for acute heart failure: the LASCAR-AHF trial. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2025;14(2):83-92. doi:10.1093/ehjacc/zuae140.

2. Nagai T, Iwakami N, Nakai M, et al.; JROAD-DPC investigators. Effect of intravenous carperitide versus nitrates as first-line vasodilators on in-hospital outcomes in hospitalized patients with acute heart failure: Insight from a nationwide claim-based database. Int J Cardiol. 2019;280:104-109. doi:10.1016/j.ijcard.2019.01.049.