亮点

- 在轻度创伤性脑损伤(mTBI)患者中,真针灸组相比假针灸和等待名单对照组显著减少了后遗症综合征(PCS)症状。

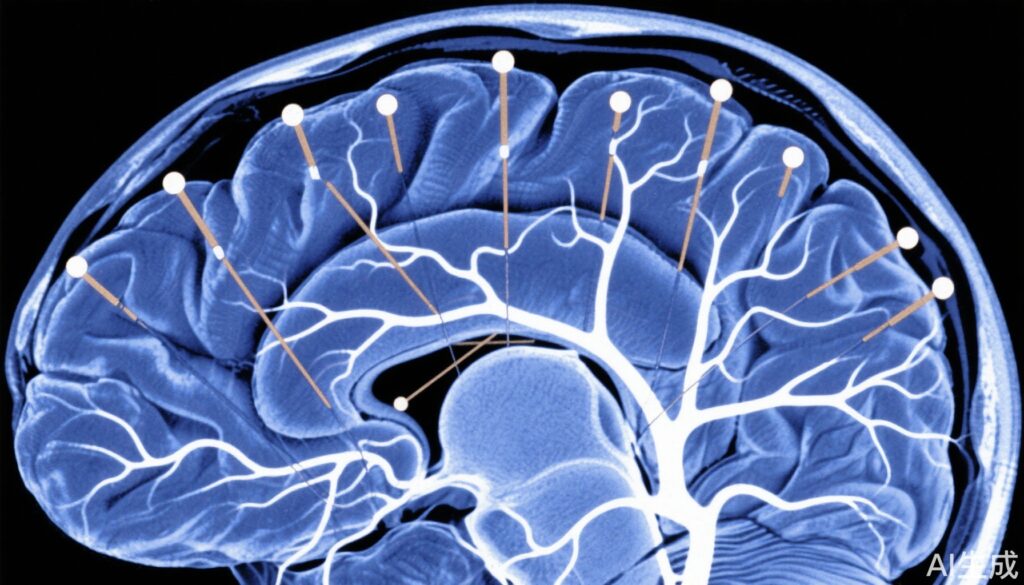

- 在针灸治疗后,MRI显示关键白质区域(尤其是右侧后辐射冠)的各向异性分数(FA)有所改善。

- 这些神经影像学改善与6-12个月随访时持续的临床症状改善密切相关。

- 针灸提供了一种微创、耐受性良好的干预方法,有可能增强mTBI后的长期神经功能恢复。

研究背景及疾病负担

轻度创伤性脑损伤(mTBI)占全球所有创伤性脑损伤的约80%-90%,是一个重大的公共卫生挑战。尽管其发生频率较高,但mTBI常导致异质性和持久性的后遗症综合征(PCS),表现为头痛、认知缺陷、疲劳、头晕和情绪障碍。PCS的复杂和多变性质限制了常规治疗方案的有效性,这些治疗主要集中在症状管理上,而未针对潜在的神经病理学。

先进的磁共振成像(MRI)技术揭示了mTBI患者白质微结构异常,这些异常与PCS严重程度相关。各向异性分数(FA)是从扩散张量成像(DTI)得出的白质完整性的指标,通常在mTBI相关的脑损伤中降低。

针灸作为一种传统中医干预措施,作为神经疾病的一种辅助疗法引起了人们的兴趣。它具有侵入性小、安全性好且可能调节中枢神经系统功能的特点。然而,支持其在mTBI中的有效性和展示其潜在神经生物学机制的有力临床证据仍然有限。

研究设计

这项前瞻性、随机、对照试验从2016年8月至2020年9月招募了66名被诊断为mTBI的参与者。参与者被随机分为三组:真针灸组(n=22)、假针灸组(n=22)和等待名单对照组(n=22)。还包括一个健康对照组用于影像学比较。

针灸干预包括在4周内进行14次治疗。使用标准化评估在基线、治疗后立即以及6至12个月随访时评估PCS症状。在基线和治疗后获取MRI扫描,重点评估扩散张量成像指标以评估脑微结构变化。

重复测量方差分析(ANOVA)评估了各组间和时间上的PCS评分和MRI指标的变化。还分析了影像学变化与临床结果之间的相关性。

主要发现

研究人群的平均年龄为41.2岁(±12.7),性别平衡(48%男性,52%女性)。基线PCS评分在各干预组之间相当。

干预后,真针灸组的PCS评分显著降低(-5.2 ± 6.9;P=0.002),而假针灸组(-1.2 ± 6.4)和等待名单对照组(-1.5 ± 5.0)未达到显著的症状变化(均P > 0.05)。

值得注意的是,在6至12个月随访时,只有真针灸组显示出持续改善,PCS评分进一步降低(-8.1 ± 8.6;P<0.001)。假针灸和等待名单组未显示出持续的益处。

MRI分析显示,与健康对照组相比,所有mTBI参与者在右大脑脚、内囊前肢、后辐射冠(PCR)和海马扣带回—这些与神经认知功能相关的白质区域—的各向异性分数降低。

至关重要的是,在真针灸组中,特别是右侧后辐射冠的FA显著增加,与长期症状改善密切相关(r=0.723;P<0.001)。这表明针灸有助于白质微结构的恢复,从而带来临床益处。

安全数据显示,针灸耐受性良好,无严重不良事件。

专家评论

这项严格的随机对照试验提供了令人信服的证据,将针灸与mTBI的改善神经影像学标志物和临床结果联系起来—这些领域目前治疗选择有限。观察到的白质变化支持针灸调节神经可塑性并可能促进髓鞘再生或轴突修复过程的机制合理性。

虽然假针灸控制了非特异性效应,但本研究表明针灸具有不同于安慰剂的真实生理益处。6-12个月的效果持久性强调了针灸在长期恢复策略中的潜在作用。

局限性包括相对较小的样本量和单中心设计,需要多中心验证。PCS的异质性和个体神经解剖学的差异强调了未来研究需要探讨个性化的针灸方案。

这些发现与关于针灸调节神经炎症和自主调节的新兴文献一致,强化了mTBI护理中的综合方法。

结论

这项研究表明,针灸不仅减轻了轻度创伤性脑损伤患者的后遗症症状的临床负担,而且还通过MRI增强了脑白质微结构的完整性。这些改善是纵向持续的,并与有意义的症状缓解相关,支持针灸作为mTBI的有希望的辅助疗法。

将针灸整合到康复范式中可以解决神经创伤护理中的未满足需求,减轻长期残疾,并提高生活质量。未来的大规模试验和机制研究需要优化方案并阐明潜在的生物途径。

参考文献

Wang ZN, Ding JR, Li X, Shi L, Yin B, Bai GH, Fang M, Lao LX, Tian J, Bai LJ. 针灸改善轻度创伤性脑损伤后的MRI脑微结构和后遗症症状:一项随机对照试验。Radiology. 2025 Jul;316(1):e250315. doi: 10.1148/radiol.250315. PMID: 40693935.