歯磨きという行為は、簡単だと思えば簡単で、誰でもできます。しかし、難しいと思えば難しく、もしかしたら毎日間違った方法で歯を磨いているかもしれません。歯磨きに関する多くの知識は、今もまだよく理解されていない可能性があります!

今日は、歯磨きという「小さなこと」について、皆さんが一度で完全に理解できるように、総まとめをしたいと思います!

一、歯磨き

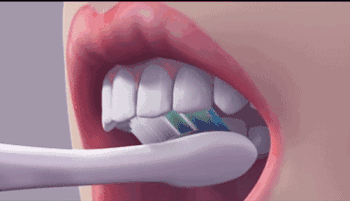

世界の標準的な歯磨き姿勢 – バス法(Bass Method)

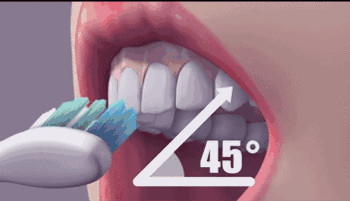

ステップ1:前歯の外側を磨く 歯ブラシの毛先を歯と歯茎に対して45度の角度で当て、小さな円を描くように動かします。

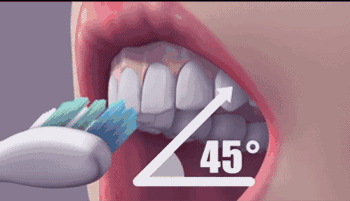

ステップ2:前歯の内側を磨く 同様に45度の角度で傾け、上の歯は下向きに、下の歯は上向きに軽く引き上げるように磨きます。

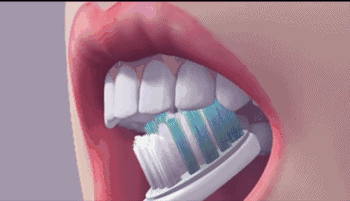

ステップ3:歯の噛み合わせ面を磨く 歯ブラシを傾け、噛み合わせ面に対して垂直に当て、短い距離で前後に細かく振動させながら軽く磨きます。

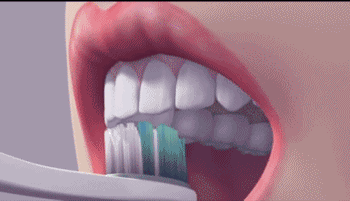

ステップ4:歯の内側面を磨く 歯ブラシを垂直に立て、歯ブラシの先端の毛先を利用して、歯と歯茎の間に沿って小さな円弧を描くように上下に動かします。

一度に2〜3本の歯を磨き、この回転・マッサージ動作を8〜10回繰り返すことで、様々な角度から歯と歯茎を包括的に清掃できます。

ステップ5:舌の表面を軽く磨く 内側から外側へ向かって、食べ物の残りかすや細菌を優しく取り除き、口臭をさわやかに保ちます。

外側だけを磨いて内側を磨かない人がいますが、実際には歯の内側も外側も両方磨く必要があります。

二、歯ブラシ:どんな歯ブラシが一番使いやすい?

1. ヘッドが短くて狭いもの アメリカ歯科医師会は、ヘッドの長さが約2.54〜3.18 cm、幅が約0.79〜0.95 cmが最も適切であると推奨しています。 ヘッドが大きすぎると、口の中で自由に回転できず、多くの「死角」や口の奥まで届きません。届かない場所では細菌のプラークがたまり、歯石が形成され、歯周病を引き起こす可能性があります。

2. 柔らかい毛、それとも硬い毛? 多くの専門家は、柔らかい毛の歯ブラシの使用を推奨しています。毛先が硬すぎると、歯や歯茎を傷つけやすく、歯のくさび状欠損や歯茎からの出血などを引き起こす可能性があります。特に、歯が生え始めたばかりの子供や、エナメル質がひどく摩耗した高齢者には、柔らかい毛の歯ブラシが適しています。

3. 毛先の配置が適切であること 歯ブラシを選ぶ際には、毛の硬さだけでなく、毛の配置も注意すべきポイントです。 アメリカ歯科医師会によると、適切な毛先の配置は、2〜4列で、1列あたり5〜12束、各束の間に一定の間隔があるべきだとされています。これにより、歯垢を効果的に除去できるだけでなく、歯ブラシ自体の清掃も容易になります。

4. 歯ブラシの柄(ハンドル) 良い歯ブラシは、柄の扱いも工夫されています。歯ブラシを選ぶ際には、滑り止めデザインのものが最適です。 現在、市販されている滑り止めデザインの歯ブラシには、主にストレート型とアングル型の2種類があります。臨床研究によると、ストレート型は力の加減が難しく、アングル型の方がプラーク除去が必要な場所に届きやすいとされています。一般的に、柄とヘッドの角度は17〜20度が適切です。

以下のような状況になったら、歯ブラシを交換する必要があります:

- 歯ブラシの根元が濃い色になった 歯ブラシの根元には汚れが徐々に蓄積します。根元の色が濃くなってきたら、汚れが多くたまっている証拠なので、すぐに歯ブラシを交換する必要があります。

- 歯ブラシが摩耗して変形した 毛先がへたったり、毛束の間隔が明らかに広くなったりすると、汚れが歯ブラシの根元にたまりやすくなります。このような状況が見られたら、すぐに歯ブラシを交換するのが最善です。

- 風邪をひいた後 一般的に風邪の周期は約7日間ですが、風邪ウイルスの伝染性は7〜21日間続くことがあります。風邪が治っても、ウイルスが歯ブラシに付着している可能性があります。したがって、風邪が治りかけたら、二次感染を避けるためにすぐに歯ブラシを交換しましょう。

- 少なくとも3ヶ月に一度は歯ブラシを交換する 3ヶ月は歯ブラシの最長寿命です。歯ブラシは常に湿った状態にあるため、細菌が繁殖しやすい環境です。 歯磨き後に歯茎から出血したり、歯茎が腫れたりする人がいますが、実は多くの場合は、歯ブラシ上の細菌の繁殖が原因で、口内が二次汚染されることによって引き起こされます!

三、歯磨き粉

1. フッ素入り歯磨き粉は本当に良いのか? 疑う必要はありません。フッ素入り歯磨き粉は間違いなく有益です。『中国住民口腔健康ガイド』は、フッ素入り歯磨き粉が虫歯予防に有効であると指摘しています。 多くの人は、フッ素入り歯磨き粉を長期間使用すると斑状歯(フッ素症)になると心配していますが、斑状歯は主に子供の成長期(6〜8歳以内)に過剰なフッ素を摂取した場合に歯の発育に影響を与えるもので、成人であれば問題ありません。 つまり、大人がフッ素入り歯磨き粉を使用しても問題ありません。しかし、子供は歯磨きの際に歯磨き粉の泡を誤って飲み込みやすいため、3歳未満の子供にはフッ素入り歯磨き粉の使用は推奨されません。

2. 歯磨き粉はブランドを頻繁に変えるべき 同じ歯磨き粉を長期間使用すると、一部の有害な口腔内細菌が耐性や抵抗性を持ち、歯磨き粉の効果が失われる可能性があります。歯磨き粉の種類を頻繁に変えることで、正常な口腔内細菌叢を維持し、歯の健康に役立ちます。

3. 歯磨き前に歯磨き粉を水につけるべきか? 一般的な歯磨き粉を使用する場合、歯磨き前に水につけるかどうかはあまり影響がありません。しかし、知覚過敏用歯磨き粉を使用する場合は、有効成分が損なわれるのを避けるため、水につけない方が良いでしょう。 専門家は、知覚過敏用歯磨き粉の成分が通常の歯磨き粉とは異なり、歯の表面に修復層を形成することを証明しています。この有効成分を損なわないように、知覚過敏用歯磨き粉を使用する際は、歯ブラシを濡らさずに、乾燥した歯ブラシに歯磨き粉をつけて磨くのが良いでしょう。

4. 家族で歯磨き粉を共有しない 一部の家庭では、家族全員で一本の歯磨き粉を共有していますが、これにより多くの口腔疾患が交差感染する可能性があります。 同じ歯磨き粉を共有すると、もし家族の一人が風邪をひいたり、口腔疾患を患っていたりする場合、歯磨きの際に風邪ウイルスや口腔細菌が歯ブラシの毛先に残りやすくなります。そして、歯磨き粉の口と歯ブラシが接触することで、ウイルスや細菌が他の人の歯ブラシに伝播する可能性があります。そのため、各人が自分専用の歯磨き粉を持つことが最善です。

歯磨きに関するよくある質問と回答:

1. 歯がなくなっても歯磨きは必要? 歯磨きは、歯の表面だけでなく、歯茎や舌など、口内全体を清潔にする行為です。歯が抜けても、粘膜、歯茎、歯槽骨などの組織は残っています。 歯磨きをしないと、口内の病原菌が食道を通って体内に侵入し、心臓や腎臓の病気を引き起こしたり、血糖値の安定に影響を与えたりする可能性があります。したがって、たとえ高齢者がほとんど歯を失っていても、定期的に口内環境全体を清潔にする必要があります。

2. 酸っぱいものを食べた後、すぐに歯磨きをしない方が良い? でんぷん類、油分、糖分などの中性食品を食べたばかりであれば、すぐに歯磨きをして食べ物の残りかすを取り除き、歯を保護することは当然良いことです。しかし、柑橘系のジュースや酢を使った和え物など、酸性の食品を食べたばかりの場合は、話が別です。 イチゴのような酸性食品に含まれるシュウ酸や安息香酸は、歯の表面を脱灰させ、歯の表面の硬度を低下させます。この状態で、すぐに歯磨きをすると、歯の表面に損傷を与え、長期的には歯が知覚過敏になる可能性があります。

3. 冷水で歯磨きをしない方が良い 冷水で歯磨きをしないでください。体温に近い温水(約37℃)で磨くのが最も効果的です。

4. なぜ歯磨きは少なくとも3分間必要? 一般的に人は28本の歯を持ち、それぞれの歯には3つの面を磨く必要があります。もし各面に2秒ずつかけると計算すれば、28本の歯を磨くには少なくとも3分間必要になります。

5. 洗口液は歯磨きの代わりになるか? 時間を節約するために、歯磨きをせずに洗口液で口をすすぐだけにする人がいますが、これは間違った方法です。いかなる口腔ケアも歯磨きの代わりにはなりません。うがいをすることで口内の食べ物の残りかすや一部の軟らかい汚れは除去できますが、歯磨きほど徹底的ではありません。 また、洗口液には非薬用と薬用の区別があります。非薬用の洗口液は、主に口臭を消す目的で、ガムと似た機能があり、使用対象に制限はありません。一方、薬用洗口液は主に薬局で販売されており、歯肉炎、歯周炎、口内炎などの口腔内炎症の治療に使用されるため、長期的な使用はできません。

6. 歯磨きで出血するのは歯ブラシが悪い?それとも「上火」(のぼせ)? これは多くの人が抱く誤解です。歯磨きで出血するのは「上火」(のぼせ)や歯ブラシが悪いせいだと思い、気をつけたり、テレビCMで推奨される歯磨き粉を選べば良いと考えます。 実際には、歯茎からの出血は歯周病である可能性が非常に高いです。これは、歯垢や歯石などの汚れが歯茎を刺激し、歯茎が充血、赤く腫れ、出血しやすくなる状態です。もし歯磨きで簡単に出血するのを発見したら、「歯の痛みは病気じゃない」と思わずに、歯科医院で検査してもらうことを強くお勧めします。

7. 子供の乳歯はいずれ生え変わるから、磨かなくてもいい? 大間違いです!子供が約2歳になるまでは、親はきれいなガーゼや指サック型の歯ブラシを温水で湿らせ、赤ちゃんの乳歯を優しく拭き取り、口内の付着物を取り除くべきです。なぜなら、赤ちゃんが食べた後、特にミルクを飲んだ後、唾液が食べ物を分解して多くの細菌が残り、それが赤ちゃんの柔らかい乳歯に付着すると、非常に虫歯になりやすいからです。 2歳を過ぎ、赤ちゃんの乳歯がだんだん生え揃い、指も器用になってきたら、親は自分で手本を見せてあげることができます。また、子供の後ろに立って、手を取って歯磨きの方法を教え、年齢に合った歯ブラシを選び、1日2回以上歯磨きをさせましょう。

一見シンプルな歯磨きに、これほど多くの知識が隠されているとは驚きですね。ぜひ家族や友人にシェアしてみてください。彼らも知らないかもしれませんよ。