研究背景と疾患負荷

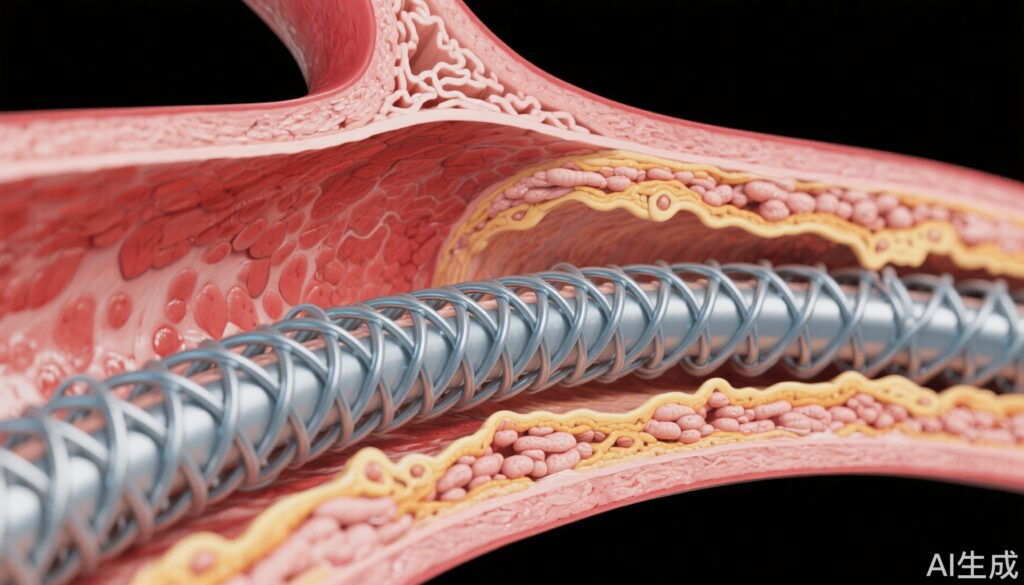

新発生アテローム形成は、以前に留置されたステント内腔内の新生内膜内で動脈硬化変化が進行する病態プロセスであり、薬剤洗脱ステント(DES)留置後1年以上経過した後に遅発的なステント失敗を引き起こす可能性があります。特に、ST上昇型心筋梗塞(STEMI)の治療に使用される一次経皮的冠動脈インターベンション(pPCI)後には重要な臨床的課題となっています。DES技術の進歩により、特にエベロリマス放出ステント(EES)の使用が広まっていますが、新発生アテローム形成は依然として遅発的な悪性臨床イベント、再狭窄や遅発的なステント血栓症の重要な原因となっています。

薬剤洗脱ステントは、異なるポリマーコーティングの導入により進化してきました。持続性ポリマー(DP)は、ステントを永久的にコーティングしており、その永続性により持続的な炎症反応を引き起こし、新発生アテローム形成の発生を促進する可能性があります。生物分解性ポリマー(BP)は、時間とともに分解することでこのリスクを軽減し、慢性血管壁刺激を最小限に抑えることを目指しています。しかし、生物分解性ポリマーEESが持続性ポリマーEESよりも新発生アテローム形成を著しく長期的に軽減するかどうかは未解決の問題であり、特に急性STEMI設定では炎症反応と治癒反応が高まる可能性があります。

ST上昇型心筋梗塞患者における遅発的なステント失敗に関連する重大な合併症を考慮すると、生物分解性ポリマーを使用したステントが持続性ポリマーを使用したステントと比較して新発生アテローム形成のリスクを真正に軽減するかどうかを明確にすることは、CONNECT試験の主要な動機でした。

研究デザイン

CONNECT試験(NCT03440801)は、日本とスイスの施設で実施された無作為化制御多施設臨床試験です。ST上昇型心筋梗塞を呈した239人の患者が一次PCIを受けました。参加者は1:1の比率で、生物分解性ポリマーエベロリマス放出ステント(BP-EES)または持続性ポリマーエベロリマス放出ステント(DP-EES)のいずれかを受けるように無作為に割り付けられました。

主要評価項目は、高解像度光学干渉断層撮影(OCT)を用いて植え込み後3年間の新発生アテローム形成の頻度でした。新発生アテローム形成は、厳格に定義され、ステント内腔の新生内膜組織内に線維アテローム、線維石灰化プラーク、またはマクロファージ浸潤の存在を示していました。二次評価項目には、新発生アテローム形成の特定の病理学的亜型の頻度と、ターゲット病変失敗(TLF)などの臨床結果が含まれていました。

主な知見

239人の無作為化患者のうち、236人が成功裏にステンティングを受けました(BP-EES 119人、DP-EES 117人)。そのうち、178人(75%)が3年後のOCT評価を完了しました(BP-EES群88人、DP-EES群90人)、これにより堅牢な比較が可能となりました。

3年後の新発生アテローム形成の発生率は、両グループ間で類似していました:BP-EESコホートでは11.4%、DP-EESでは13.3%(オッズ比 0.83;95%信頼区間 0.33から2.04;P = .69)。線維アテロームの存在(BP-EES 9.1% 対 DP-EES 11.1%、P = .66)やマクロファージ浸潤(BP-EES 4.5% 対 DP-EES 3.3%、P = .68)にも統計的に有意な差は見られませんでした。注目に値するのは、両研究群で線維石灰化新発生アテローム形成は検出されなかったことです。

臨床的には、ターゲット病変失敗率は両群間でほぼ同一でした(BP-EES 5.9% 対 DP-EES 6.0%、P = .97)で、3年間のフォローアップ期間中にポリマーの種類が主要な悪性心血管イベントに著しく影響を与えていないことが示されました。

これらの知見は、生物分解性ポリマーEESと持続性ポリマーEESのST上昇型心筋梗塞患者における長期的な血管治癒と炎症反応に均衡があることを示唆しています。生物分解性ポリマーが新発生アテローム形成リスクを軽減するという予測された利点は、この慎重に管理された臨床環境では実現しませんでした。

専門家のコメント

この画期的な調査は、生物分解性ポリマー技術が必然的に新発生アテローム形成の長期発生率を軽減するという従来の仮説に挑戦しています。生物分解性ポリマーは、薬物放出後に溶解することで慢性炎症を軽減すると理論づけられていましたが、CONNECT試験の3年間データは、現在の世代の持続性ポリマーステントとの同等の血管応答を示唆しています。

OCTイメージングの高度な設計と感度が微細な違いを検出する強みである一方、ポリマーの生物分解性以外のメカニズム——例えばストラットの厚さ、薬物動態、または患者特有の炎症環境——が新発生アテローム形成の発生に重要な役割を果たしている可能性も示唆されています。

さらに、類似したターゲット病変失敗率は、ST上昇型心筋梗塞患者において中間期の成績を損なうことなく、どちらのステントタイプを選択しても臨床的判断に組み込むことができることを確認しています。

注意すべき制限には、研究の相対的に控えめなサンプルサイズと、3年間のフォローアップ期間が非常に遅発的なステント失敗や新発生アテローム形成の完全な自然経過を捉えきれていない可能性があることが挙げられます。患者の大多数は日本とスイスから来ているため、より多様な集団への推論には注意が必要です。

結論

CONNECT試験は、ST上昇型心筋梗塞患者における一次PCI後3年間で、生物分解性ポリマーエベロリマス放出ステントが持続性ポリマーエベロリマス放出ステントと比較して新発生アテローム形成の頻度や臨床成績に優越性を示していないことを示しています。この証拠は、新発生アテローム形成の予防における長期的な利点を前提とするBP-EESとDP-EESの選択は、他の臨床的考慮に基づいて個別に行うべきであることを示唆しています。

長期フォローアップとより広範な集団を対象としたさらなる研究が必要であり、ステントポリマー構成が遅発的な血管治癒とステント耐久性に果たす役割を決定的に定義する必要があります。

参考文献

Taniwaki M, Häner JD, Kakizaki R, Ohno Y, Yahagi K, Higuchi Y, et al. Long-term effect of biodegradable vs. durable polymer everolimus-eluting stents on neoatherosclerosis in ST-segment elevation myocardial infarction: the CONNECT trial. Eur Heart J. 2025 Aug 1;46(29):2906-2916. doi: 10.1093/eurheartj/ehae589. PMID: 39217617.