亮点

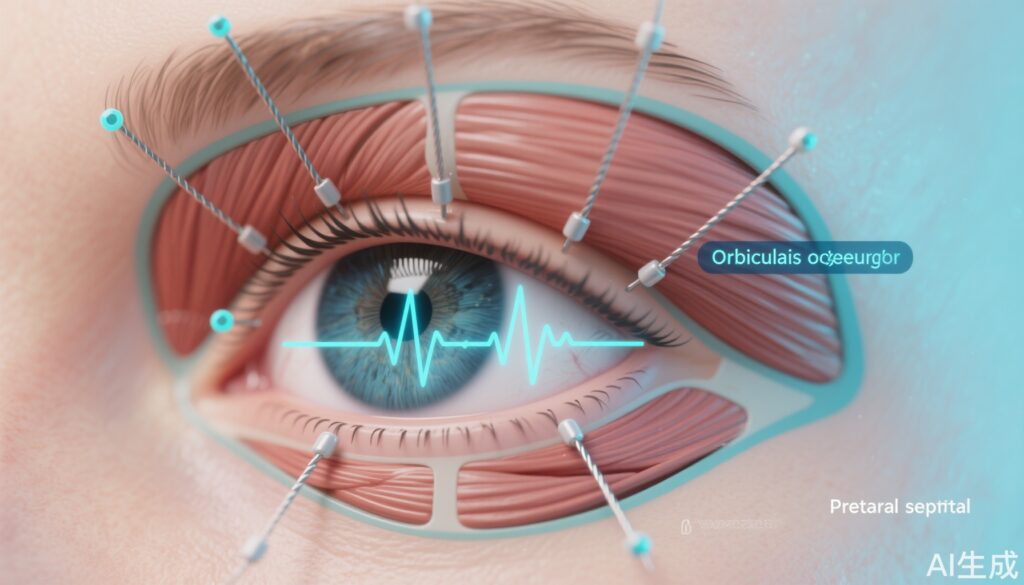

– UCLA研究人员使用肌内导线EMG和高速运动捕捉技术,展示了眼轮匝肌执行的是分段、任务特定的激活模式,而不是单一的上下收缩。

– 五种眼睑闭合行为(自发、自愿、反射性、轻柔闭合、强力闭合)在起始时间、肌肉内的空间募集以及运动学轨迹上有所不同。

– 研究结果为未来旨在预防眼睑麻痹患者暴露性角膜炎的眨眼辅助神经假体的电极放置、定时策略和刺激设计提供了实用指导。

研究背景与疾病负担

眨眼是一种快速、定期发生的运动行为,通过分布泪膜、清除碎屑和保护角膜来维持眼表稳态。有效的眼睑闭合丧失——无论是由于面神经麻痹(贝尔氏面瘫、创伤性或医源性损伤)、中枢病变(中风)、肿瘤、感染或神经肌肉疾病——会导致暴露性角膜炎、慢性刺激、角膜溃疡,最终导致视力丧失。临床上可用的减少角膜暴露的方法包括润滑滴眼液/软膏、保湿室、肉毒杆菌毒素诱导的上睑下垂、临时或永久性睑缘缝合术以及手术植入眼睑重量。每种方法都有局限性:许多要么是姑息性的,要么在外观上不理想,或者损害视力。

功能性电刺激(FES)和植入式神经刺激已在其他麻痹肌肉群(例如膈肌起搏、骶神经刺激)中恢复功能。然而,眼睑存在独特的挑战:眼轮匝肌在解剖学上较薄,具有精细的运动控制和快速的时间要求,并且产生保护性反射性眨眼和基线维持眨眼。设计可靠的眨眼神经假体需要详细了解眼轮匝肌在不同行为中的神经控制方式——这些信息直到现在还是不完整的。

研究设计

Kim等人的研究(Kim J., et al. 2025, Proceedings of the National Academy of Sciences)使用健康成年志愿者的实验设计,描述了多种眨眼行为的肌肉激活和眼睑运动学特征。眼科外科医生将细导线电极插入眼轮匝肌,记录高空间分辨率的肌内肌电图(EMG)信号。同时,运动捕捉系统以超慢动作记录眼睑运动,能够精确测量起始时间、速度、轨迹和运动的空间起源。

诱发并记录了五种闭合行为:自发(未提示的基线眨眼)、自愿(按命令)、反射性(空气喷射/碰撞保护刺激)、轻柔闭合(如困倦时缓慢、轻柔下降)和强力闭合(强烈、紧闭的眼睑闭合)。主要终点包括肌肉段内的时空EMG激活模式、起始潜伏期、上下眼睑的运动学特征以及区域EMG活动与特定阶段眼睑运动的相关性。

主要发现

主要结果是人类眼睑行为是由眼轮匝肌的分段神经控制驱动的,而不是单一的均匀收缩。具体点如下:

– 分段募集:眼轮匝肌的不同区域(例如,睑板前段与眶隔前段以及内侧与外侧部分)在不同的眨眼类型中被优先激活。自发眨眼倾向于招募刻板的短潜伏期睑板前段激活,而强力闭合则在多个段落中产生广泛的近同步募集。

– 时间序列:保护性反射性眨眼表现出极其迅速、中枢发起的激活序列,各段之间的延迟最小,符合保护眼球的大脑干反射队列。自愿眨眼表现出较长且变化较大的起始潜伏期,起始部位因受试者策略而异。轻柔闭合表现为有限的肌纤维集中的缓慢渐进激活。

– 运动学复杂性:运动捕捉显示眼睑闭合不仅仅是垂直的。分段激活产生了细微的睑缘轮廓变化、内外侧平移和旋转成分,可能影响泪膜分布和角膜覆盖。反射性闭合最快且最压缩;自发眨眼具有短暂的闭合持续时间,优化用于泪膜维持。

– EMG与运动的相关性:区域EMG爆发的精确时间预测了局部眼睑运动;内侧睑板前区的早期激活在侧段参与之前产生内侧睑缘下降。这一发现支持了假设,即特定眼轮匝肌区域的目标刺激可以重现自然眨眼运动学。

– 刺激的实际意义:基于激活图,作者确定了候选电极目标区域和时间窗口,这些区域和窗口在产生保护性快速闭合或常规润滑眨眼方面最为高效。他们建议,多触点电极阵列与时间序列脉冲可以比单点刺激更接近地模拟自然模式。

虽然该出版物集中在健康志愿者身上,但作者明确将数据框架化为设计眼睑麻痹患者的临床神经假体的模板。

专家评论与解读

该研究在理解眼睑生物力学和神经控制方面提供了技术严谨且临床相关的进展。对于临床医生和设备开发者来说,出现了几个实际见解:

– 电极放置很重要:睑板前激活对于快速、保护性闭合至关重要;眶隔前和外侧区域有助于睑缘轮廓。植入设计应考虑多触点引线,可以选择性地刺激这些区域,而不是单个电极在大块肌肉中。

– 定时与幅度一样重要:保护性眨眼需要非常短、精确定时的跨段脉冲。神经假体可能需要毫秒级协调,并且需要可靠触发信号(例如角膜接近传感器、眼睑位置反馈)或与大脑干反射通路集成(临床上具有挑战性)。

– 行为特异性刺激程序:因为自发性和反射性眨眼在募集和定时上有所不同,所以刺激范式应该是行为特异性的(例如,低强度周期性脉冲用于润滑,高强度、同步脉冲用于保护性闭合)。

– 转化障碍仍然存在:健康肌肉募集动态与慢性去神经支配或萎缩肌肉不同,在这些肌肉中,运动终板丢失、纤维化和共济失调可能会改变刺激阈值和选择性。面神经损伤后的共济失调再神经支配可能导致不必要的收缩。

– 安全性和舒适性:眼睑是一个敏感区域。植入系统必须尽量减少组织刺激、经皮导线的感染风险以及超阈值刺激给患者带来的不适。

研究的局限性包括其在健康志愿者中的实验环境和侵入性电极方法,后者可能无法在更广泛的人群中耐受。样本量和人口统计学特征(此处未详细说明)可能限制了在不同年龄和疾病状态下的普遍性。重要的是,病理肌肉可能需要不同的刺激策略,因为它们的生物力学和电特性发生了改变。

临床与设备开发意义

对于管理眼睑麻痹的临床医生而言,该研究阐明了为什么某些干预措施不完美,以及下一代解决方案如何改善结果。成功的眨眼神经假体应理想地:

– 恢复规律的润滑眨眼,以防止慢性暴露性角膜炎并减少频繁局部润滑的需求。

– 提供按需或当传感器检测到对眼球的即时威胁时的快速、保护性闭合。

– 在外观上可接受,耐用且可编程以满足个别患者需求。

开发路径考虑因素:

– 临床前测试应包括动物模型或尸体组织中的慢性刺激,以评估电极稳定性、组织反应和随时间变化的刺激阈值。

– 早期可行性人体研究可以针对对传统措施无效的严重暴露性角膜炎患者;终点包括客观眼睑闭合指标、角膜染色评分、泪膜参数(TBUT)和患者报告的眼睛舒适度和视力相关生活质量。

– 监管途径:设备赞助商应尽早与监管机构(例如FDA)接触,以定义适当的上市前研究以及是否需要新的或IDE支持的试验。

安全、伦理和实际考虑

关键的安全问题包括感染风险、导线迁移、意外肌肉激活(例如共济失调或扩散至面部表情肌肉)以及强制闭合期间对视力的潜在干扰。从伦理上讲,旨在面部恢复的干预措施必须权衡功能益处与植入手术的风险以及更自然的眼睑运动的心理社会价值。患者选择至关重要:那些具有完整下运动神经元但失去中央控制(例如选择性病变)的患者可能是更好的候选人,而不是那些处于末期去神经支配的患者。

未解决的问题和下一步行动

未来研究的重要领域包括:

– 在面部麻痹和慢性暴露性角膜炎患者中验证,以确定疾病改变的组织对模式化刺激的反应。

– 开发多触点、微型化电极阵列和控制器算法,以提供UCLA团队确定的行为特异性刺激模式。

– 集成闭环感应(睑缘位置、角膜湿度、眨眼频率检测器)以实时调整刺激。

– 长期安全性和耐用性研究,涉及组织反应和设备维护。

结论

UCLA的研究提供了人类眼轮匝肌在不同眼睑行为中募集的高分辨率图谱,并为设计眨眼辅助神经假体提供了实用蓝图。对于临床医生而言,数据强调了简单单点刺激不足的原因,并指出了更忠实地再现自然眨眼运动学的多点、时间序列方法。转化路径将需要选择性刺激的工程解决方案、眼睑麻痹患者的仔细人体试验以及监管导航,但这项工作代表了恢复一种小但至关重要的运动行为的重大步骤,对眼健康有重大影响。