亮点

- 原发性干燥综合征(pSD)中的II型冷球蛋白血症性血管炎(CV)与非霍奇金淋巴瘤和死亡率增加的风险密切相关。

- 与其他小血管血管炎相比,II型冷球蛋白血症性血管炎与更严重的内脏受累相关,包括肾和周围神经系统并发症。

- 基于利妥昔单抗的治疗可能降低这一高风险组的淋巴瘤风险,但死亡率仍然很高。

- 研究结果强调了对这些患者进行有针对性的监测和管理策略的必要性。

研究背景和疾病负担

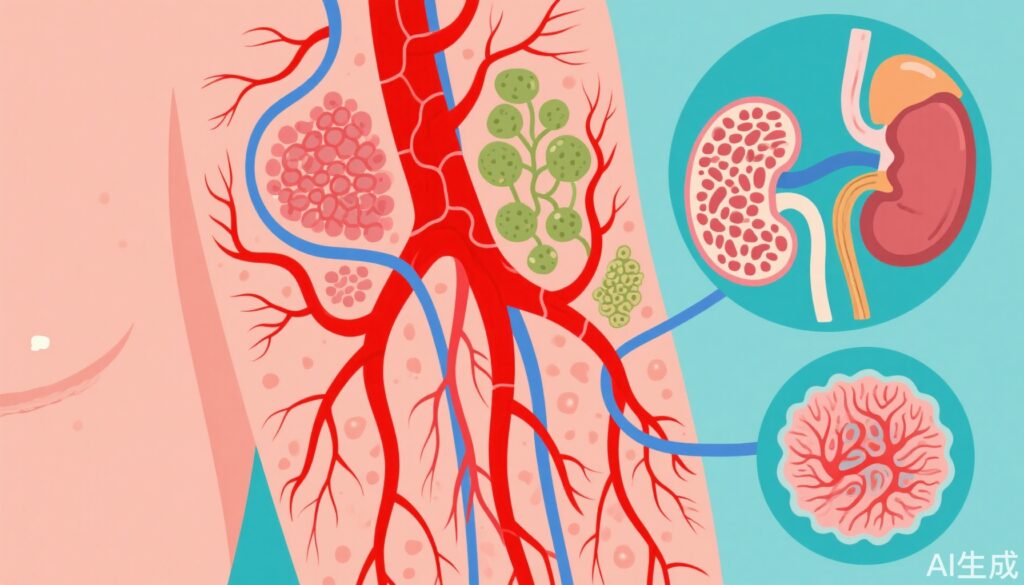

原发性干燥综合征(pSD)是一种主要影响外分泌腺的系统性自身免疫性疾病,导致口干、眼干等症状以及一系列腺外表现。pSD的一个重要并发症是小血管血管炎,特别是冷球蛋白血症性血管炎(CV),这是由于循环免疫复合物在低温下沉淀引起的。在不同类型中,II型冷球蛋白血症,其特征是混合单克隆和多克隆免疫球蛋白,因与淋巴增生性疾病和器官受累的强关联而具有临床意义。识别不良预后的预测标志物,尤其是淋巴瘤和死亡率,是管理pSD的关键未满足需求。

研究设计

这项法国多中心回顾性队列研究分析了54名患有pSD和皮肤血管炎(CV)的患者,数据来自三个巴黎病理学部门和一个国家病例登记处,中位年龄为42岁,女性占91%。患者在2011年至2021年间被诊断为CV。其中,29人(57%)患有冷球蛋白血症性血管炎(其中24人为II型),15人(28%)表现为高γ球蛋白血症性血管炎。数据收集和分析发生在2023年3月至2025年3月之间。

为了评估CV亚型的预后影响,患者以1:2的比例与108名没有CV的pSD对照组匹配,对照组来自法国ASSESS队列。主要结局指标是非霍奇金淋巴瘤的发生率和全因死亡率。

关键发现

1. 淋巴瘤风险和死亡率:研究显示,患有pSD和任何形式的皮肤血管炎的患者比没有CV的患者有更高的淋巴瘤发生率(13% vs 4%,P = .04)。值得注意的是,II型冷球蛋白血症性血管炎的风险特别高:21%的患者发展为淋巴瘤,而其他小血管血管炎患者中则为0%(P = .02)。死亡率在II型组中也显著更高(29% vs 0%,P = .02)。

2. 风险程度:与其它CV类型相比,II型冷球蛋白血症性血管炎的死亡或非霍奇金淋巴瘤的复合风险几乎是七倍(HR, 6.8;P = .005)。这一发现强调了II型冷球蛋白血症过程在pSD中的独特致病性。

3. 临床特征和器官受累:患有II型冷球蛋白血症性血管炎的患者显著更可能出现以下情况:

- 亚急性皮肤红斑狼疮(21% vs 0%,P = .02)

- 肾脏受累(29% vs 4%,P = .02)

- 周围神经系统受累(63% vs 12%,P < .001)

这些发现表明,pSD中的II型冷球蛋白血症性血管炎不仅是一个皮肤过程,而且是严重全身疾病的标志。

4. 治疗意义:在24名患有II型冷球蛋白血症性血管炎的患者中,一半接受了基于利妥昔单抗的一线治疗。利妥昔单抗组的非霍奇金淋巴瘤发生率较低(8%),而接受其他治疗方案的患者中则为25%。然而,死亡率相似(利妥昔单抗组33% vs 非利妥昔单抗组25%),这表明仍需改进干预措施。

专家评论

作者总结道,与其他血管炎亚型不同,只有pSD中的II型冷球蛋白血症性血管炎与严重的内脏受累和明显较差的预后相关。这一观察结果与先前的研究一致,后者将混合冷球蛋白血症与自身免疫环境下的淋巴增生性演变联系起来。死亡率和淋巴瘤风险的七倍增加突显了一个关键的pSD患者亚群,需要进行强化监测。

目前的国际指南建议对伴有冷球蛋白血症的pSD患者进行警惕监测,但本研究提供了分层风险的有力现实证据。部分风险降低与基于利妥昔单抗的治疗有关,这表明可能有疾病修饰作用,但持续较高的死亡率强调了早期识别和可能的辅助或新型疗法的必要性。

局限性包括回顾性设计、样本量有限以及三级中心数据固有的潜在转诊偏倚。尽管如此,多中心方法和对照匹配增强了研究结果的有效性。

结论

II型冷球蛋白血症性血管炎在原发性干燥综合征患者中识别出一个高风险表型,其特征是非霍奇金淋巴瘤风险增加、严重器官受累和早期死亡。临床医生应保持高度警惕,并在这一亚组中实施有针对性的监测。需要进一步研究以阐明最佳治疗策略,并探索早期风险检测的潜在生物标志物。

参考文献

- Paul Breillat, Véronique Le Guern, Thomas d’Humières, 等. 原发性干燥综合征中的皮肤血管炎. JAMA Dermatol. 在线发表日期:2025年8月6日. doi:10.1001/jamadermatol.2025.2665

- Mariette X, Criswell LA. 原发性干燥综合征. N Engl J Med. 2018;378(10):931-939. doi:10.1056/NEJMra1704096

- Retamozo S, 等. 系统性自身免疫性疾病中的冷球蛋白血症性血管炎. J Autoimmun. 2012;39(3):200-207. doi:10.1016/j.jaut.2012.05.014