亮点

- 急性卒中机械取栓成功后进行动脉内替奈普酶治疗,可提高90天时优秀神经功能结局(改良Rankin量表评分0-1)的可能性。

- 两组间症状性颅内出血或死亡率无显著差异。

- 次要疗效终点未显示显著改善,提示需谨慎解读。

- 需要进一步的大规模试验以确认这些发现并指导指南更新。

临床背景与疾病负担

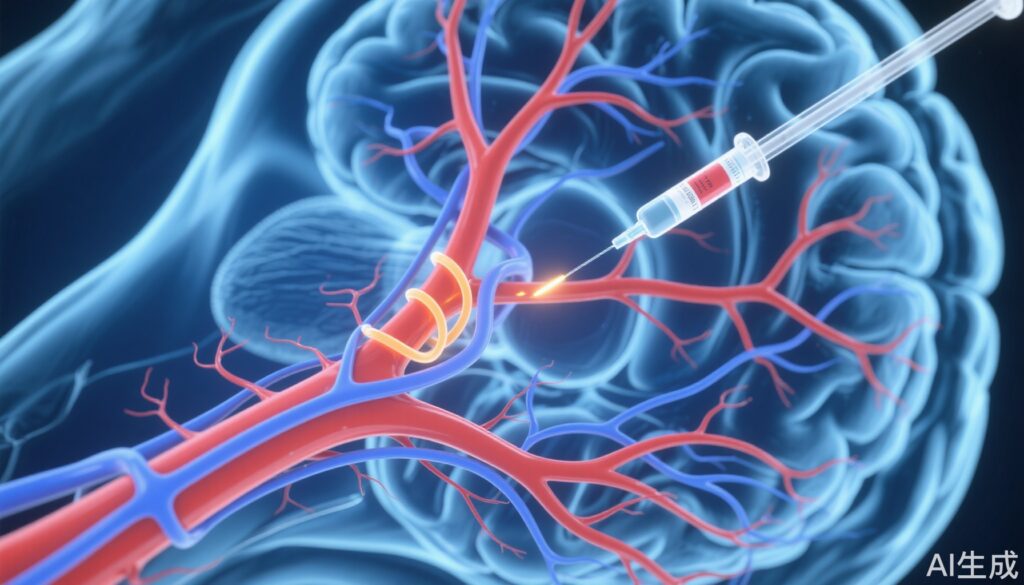

由于大血管闭塞(LVO)引起的急性缺血性卒中仍然是全球成人致残和致死的主要原因。机械取栓术已经彻底改变了前循环LVO的治疗,尤其是在症状出现后的最初6至24小时内。尽管实现了成功的再通——定义为eTICI 2b或以上——仍有相当比例的患者未能达到优秀的功能恢复。微血管闭塞、组织水平的不完全再灌注以及持续的血栓炎症反应可能导致次优结果。优化机械取栓术后脑部再灌注的辅助药物策略代表了一个重要的临床需求。

研究方法

ANGEL-TNK试验(NCT05624190)是一项前瞻性、开放标签、随机对照试验,结果评估设盲。该试验在中国19个中心进行,纳入了在最后已知良好状态后4.5至24小时内接受血管内治疗的急性前循环LVO卒中成人患者。在实现成功再通(eTICI 2b或以上)后,患者被随机分配接受动脉内替奈普酶(0.125 mg/kg)或标准医疗管理。主要终点是90天时的优秀结局,定义为改良Rankin量表(mRS)评分为0-1。多个次要疗效终点包括更广泛的功能结局(mRS 0-2, 0-3)、早期神经功能改善、生活质量、基于影像的灌注/再灌注标志物和梗死核心体积变化。安全性终点包括48小时内的症状性颅内出血(sICH)、任何颅内出血和90天时的全因死亡率。

关键发现

在256名随机分组的参与者中(中位年龄71.6岁;44.1%为女性),255人完成了随访。90天时,动脉内替奈普酶组中有40.5%的患者mRS评分为0-1,而标准治疗组为26.4%(相对风险,1.44;95%置信区间,1.06–1.95;P = 0.02)。重要的是,两组间的sICH发生率(5.6% vs. 6.2%;RR 0.95,95% CI 0.36–2.53)和90天死亡率(21.4% vs. 21.7%;RR 0.76,95% CI 0.40–1.43)无显著差异。

然而,七个预设的次要疗效终点,包括更广泛的mRS二分类、NIH卒中量表改善、生活质量或影像学指标,均未显示动脉内替奈普酶具有统计学上的显著优势。这一主要和次要结局之间的不一致引发了关于主要结果的稳健性和普遍性的重大问题。

机制见解与生物学合理性

替奈普酶是一种基因修饰的组织型纤溶酶原激活剂,与阿替普酶相比,在纤维蛋白特异性和对纤溶酶原激活物抑制剂-1的抵抗性方面具有优势。机械取栓术后通过动脉途径给药理论上可以增强残留微血栓的溶解,并改善组织水平的再灌注(无复流现象),而这仅靠大血管再通并不总是能解决的问题。先前的研究表明,在这种情况下使用辅助溶栓药物的结果参差不齐,强调了给药途径、时机和患者选择的重要性。

专家评论

目前美国和欧洲的指南建议在符合条件的患者中在机械取栓前进行静脉溶栓,但机械取栓成功后使用动脉内溶栓药物的证据仍然有限。正如Raul Nogueira博士(未参与ANGEL-TNK)之前所评论的,“重点应放在最大化组织水平的再灌注上,但我们必须平衡疗效与出血风险。”

争议与局限性

尽管试验设计为设盲终点评估,但开放标签设计可能会引入表现或检测偏差。样本量虽然比许多以前的研究更大,但在检测次要结局或罕见不良事件方面的规模仍然相对较小。次要终点缺乏获益——尤其是更广泛的功能结局和影像学测量——限制了对主要结果的信心,并暗示可能是偶然发现或在特定亚组中的选择性获益。此外,研究人群完全为中国人群,这可能影响其在其他种族和医疗环境中的普遍性。动脉内替奈普酶的最佳剂量、时机和选择标准仍需进一步探讨。

结论

ANGEL-TNK提供了初步证据,表明机械取栓成功后进行动脉内替奈普酶治疗可能提高90天时优秀神经功能恢复的可能性,且不增加出血或死亡率。然而,次要结局缺乏获益以及潜在的方法学局限性要求在更大、更多样化的群体中进行验证。目前,动脉内替奈普酶应保持试验性质,临床医生应在等待进一步数据的同时遵循既定指南。

参考文献

Miao Z, Luo G, Song L, Sun D, Chen W, Yao X, Pan Y, Liu Y, Yuan G, Wen C, Wei M, Cai X, Yang Q, Zhou Z, Chang M, Nan G, Wang J, Xiang G, Zhou L, Gao W, Zhang H, Hao J, Xu C, Sun Y, Yi T, Feng G, Han H, Gao F, Ma N, Mo D, Sun X, Deng Y, Tong X, Li X, Jia B, Wang B, He Z, Yang M, Zhao X, Zhang X, Zhang L, Li S, Tong X, Jing J, Xiong Y, Liu T, Li Z, Ren Z, Wang Y, Liebeskind DS, Jovin TG, Nguyen TN, Wang Y, Liu L, Yan B, Huo X; ANGEL-TNK Investigators. Intra-arterial Tenecteplase for Acute Stroke After Successful Endovascular Therapy: The ANGEL-TNK Randomized Clinical Trial. JAMA. 2025 Jul 5:e2510800. doi: 10.1001/jama.2025.10800 IF: 55.0 Q1 .

Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2018;49(3):e46-e110.

Campbell BCV, Mitchell PJ, Yan B, Parsons MW. Reperfusion after thrombectomy for ischemic stroke. N Engl J Med. 2019;380:1791-1792.